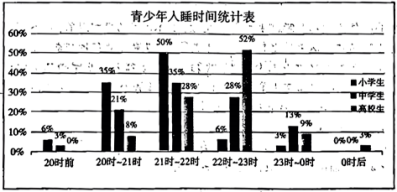

1 . 青少年的睡眠不足已成为一个普遍问题,给孩子们的身心健康带来了潜在威胁。以下为中国睡眠研究会发布的《青少年睡眠健康白皮书》,数据显示因课业压力、睡眠环境等的影响,青少年睡眠问题亟待改善。青少年入睡时间统计表

1.简单描述图表内容;

2.结合自身情况,分析原因并阐述可能会带来的影响;

3.提出几条合理建议。

写作要求:

1.字数为300~350 字.

2.格式正确,书写清楚。

3.使用「です・ます」体。

2 . 留学生から、最近こんな話を聞いた。週末に開かれる食事会に誘われ、「大丈夫です」と答えたら、その後、誘ってくれた相手から連絡をもらえなかったというのだ。「大丈夫」の意味をどう理解するかで、どうやら誤解が生じてしまったらしい。

近頃、若い人を中心に増えているのは、誘いに対する「婉曲な断り」としての「大丈夫」だ。『明鏡国語辞典く第二版)』には、「(俗)相手の勧誘などを遠回しに拒否する語」という語釈があり、「主に若者が使う」「本来は不適切」という解説が添えてある。

「大丈夫」のもともとの使い方といえば、例えば、転んだ人に対して「おけがはありませんか。」と声掛けした時の答えとしての「大丈夫」である。そのほか、ここに荷物を置いてもいいですか。」「はい、大丈夫です」のように、行為への許可を求めた時の答えとして使われる場合もある。けががなく無事であった時も、荷物を固ける時も、どちらも(ア)のニュアンス(语感)を伴う。

一方、最近増えてきているのは、前述したような、「勧誘」に対する婉曲な否定としての使い方である。

では、「大丈夫」が、OKを意味するのか、NOを意味するのかの境界線は、どこにあるのだろうか。それを決めることは難しい。その曖昧さは、「いいです」「結構です」と同様に、日本語に不慣れな人たちを困らせることになりそうだ。

1.文中に「最近こんな話を聞いた」とあるが、それはどんな話か。| A.週末に開かれる食事会の話 |

| B.勝いたい相手との連絡を忘れた話 |

| C.日本語が下手な留学生の話 |

| D.言葉の意味の違いから誤解が生じた話 |

| A.若者の不適切な言葉遣い |

| B.誘いを受けたのに相手から連絡がないこと |

| C.「大丈夫」という言葉の意味が分からないこと |

| D.「大丈夫」という言葉を婉曲な拒否としての使い方 |

| A.OK | B.NO | C.断り | D.拒否 |

| A.「おけがはありませんか。」「大丈夫です。」 |

| B.「ここに荷物を置いてもいいですか。」「はい、大丈夫です。」 |

| C.「コーヒーのお代わりはいかがですか。」「いえ、大丈夫です。」 |

| D.「お母さん、明日練習試合になったから、お弁当、頼める?」「ええ、大丈夫よ。」 |

| A.外国人にとって日本語が難しいから |

| B.同じ言葉でも意味が違って判断するのが難しいから |

| C.日本語に否定の表現が多いから |

| D.若者によって作り出された新しい言葉が多いから |

3 . 親は子供の夢に対して「そんなことは『世間』には通じないよ」と言いたいのだが、「世間」の実態を知らない子供には理解できないのである。(ア)その「世間」を解説した読み物は一冊もないのである。「世間」は我が国の大人が生きていくためにまず知らなければならない関係なのであるが、それはどんな書物にも解説されていない。子供は大きくなる過程で自分でそれを学ばないといけないのである。

子供はどのようにして大人になるのだろうか。子供はある時期に小説家になりたいとか、カーレーサーになりたいとかの希望を隠すようになる。大人に話しても理解されないことに気づくからである。我が国の子供はこうして自分の本心を隠す。子どもが本心を語れないような教育をしなければならないということは悲しいことである。それも我が国も「世間」のためである。

大人は「世間」の厳しさを身に沁みて知っているために、子供に対しても自分の経験に基づく教訓を押しつけようとする。大切なことは「世問」とは何かを子供と共に学ぶ中で教育することなのだが、それができないのである。その理由は「世間」が文学や言葉で表現できない知の世界であり、大人が明治以来学んできた西欧的教育では捉えられない内容を持っているためなのである。

1.文中の(ア)に入れた最も適当なのはどれか。| A.そして | B.そこで | C.しかし | D.つまり |

| A.子供の夢 | B.「世間」 | C.大人の生き方 | D.書物 |

| A.小説家やカーレーサーになれないことに気づくから |

| B.自分の夢をかなって親を喜ばせるから |

| C.大人が分かってくれないと知っているから |

| D.西欧的教育で育てられてきたから |

| A.大人が子供に頭から教訓すること |

| B.「世間」とは文字や言葉で表現できない世界であると学ぶこと |

| C.大人が子供と一緒に「世間」とは何かを学び、子供を教育すること |

| D.子供は「世間」がどういうものかを知ること |

| A.大人と一緒に学んで、大人に教育してもらう。 |

| B.大人に希望を隠して本を読んで学ぶ。 |

| C.西欧的教育を受けて学ぶ。 |

| D.成長することにしたがって、自分で学んでいく。 |

4 . 外来生物とは何でしょうか。「外来」と聞くと、外国から来た生物だろうと思うかもしれませんが、そうとは限りません。生物の種や個体群の生息地には地理的区分があり、その区分境界線を越えると、外来ということになります。人が決めた国境などは重要ではありません。

また、外来生物は、人為的に移動させられた生物を指し、生物が自分自身で移動する場合は、これには適当ではない,(ア)気流や海流に乗って移動する昆虫です。また自力で海や大陸を渡る烏類なども外来生物ではありません。

外来生物は、本来の生息地とは違った場所に人為的に移動させられた生物ですから、多くの場合は、その環境に慣れず定着できません。しかし、新しい環境に適応し、本来の生息地よりも繁栄し、在来生物や生態系に悪影響を及ぼす生物もいます。そのような生物を侵略的外来生物と呼びます。例えば、日本のある島で以前、毒へビを退治するためにある生物が持ち込まれました。しかし、その生物は昼行性であり、夜行性の毒へピと野外で出会うことはほとんどなく、代わりに希少種のウサギや鳥を捕食しています。このような例が、日本国内で多く報告され、今大きな問題となっています。

1.文中の外来生物とは、どのような生物か。| A.外国から来た生物 |

| B.本来の生息地から人間に移動させられた生物 |

| C.海流に乗って他の大陸や島に移動した生物 |

| D.季節によって他の場所に移動した生物 |

| A.まず | B.例えば | C.つまり | D.それに |

| A.外来生物は数量が少なくて、助け合えないから |

| B.本来の生息地と似ているところに移動させられたから |

| C.新しい環境に適応できず、生きていけないから |

| D.在来生物との競争に負けたから |

| A.外来生物が在来生物に危害を加えること |

| B.外来生物が新しい環境に適応できないこと |

| C.在来の希少生物が外来生物を捕食すること |

| D.生物が自力で大陸間を移動すること |

| A.生息地などの地理的区分境界線を越えると、外来ということになる。 |

| B.人が決めた国と国の区分境界線を越える外来生物を侵略的外来生物と呼ぶ。 |

| C.外来生物が在来生物や生態系に悪影響を及ぼす可能性もある。 |

| D.毒へピを退治するために持ち込まれた外来生物、希少種の在来生物を捕食している。 |

5 . 先日、国から友達が遊びに来て、町を案内しました。彼は、普通の観光地は嫌だと言っていました。それで、わたしは彼をプールに連れて行きました。日本人には考えられないかもしれませんが、プールほど日本を表している場所はないと思うのです。

では、どんなところがわたしたちの国と違うのでしょうか。それは、日本のプールには規則がたくさんあって、それを日本人がとても大切にしているということです。例えば、多くのプールは、上級者向けのレーン(泳道)、初級者向けのレーンというように分かれています。このことは、わたしの国ではあまり見られません。もっと驚いたのは、そうなっていないところでも、日本人は自主的に自分に合ったレーンで泳いでいることです。快適に使えるように、自分で規則を作るなんて、すごいことです。(ア)、日本では、プールの中で何をするかによって場所が分かれています。泳ぐところ、ウォーキングつまり水の中で歩くところ、遊ぶところというように。

ですから、日本のプールでは、子どもは子どもらしく水遊びの場所で遊び、お年寄りはお年寄りらしくウォーキングをしています。このようにプールの中でも、社会での自分の役割をきちんと守っています。日本人の考えをそのまま表しているようだと、わたしはいつも思うのです。

1.文中に「思う」とあるが、だれが思うのか。| A.筆者 | B.外国人 | C.友達 | D.日本人 |

| A.この文章を書いた人が驚いたところ |

| B.海外の国では見られないところ |

| C.レベルによってレーンが決められているところ |

| D.レベルによってレーンが決められていないところ |

| A.ところで | B.すると | C.また | D.でも |

| A.1つ | B.2つ | C.3つ | D.4つ |

| A.日本のプールはきちんとしていで泳ぎやすい。 |

| B.日本人は規則を守るだけでなく、自分で規則を作っている。 |

| C.プールは、日本社会や日本人の考え方をよく表している。 |

| D.筆者の国でもプールの規則を作ったほうがいい。 |

| A.説明だけでいい | B.説明するに違いない |

| C.説明すればいい | D.説明しようがない |

| A.を通じて | B.を問わず | C.にかけて | D.について |

| A.に限って | B.としては | C.にかかわらず | D.とともに |

「そうですね。実際に確認して 、答えることは難しいですね。」

| A.からでないと | B.はじめて | C.よかった | D.ならない |

| A.というものではない | B.というものです |

| C.ということです | D.ということになる |