名校

1 . 下图表示欧洲灰鹭在1928—1977年间的生殖鸟对数的数量变化。下列有关叙述正确的是( )

| A.寒冬引起的食物不足是制约欧洲灰鹭种群数量增长的非密度制约因素 |

| B.欧洲灰鹭种群在1964年后以恒定的增长率增长至K值5000只 |

| C.利用标记重捕法得到图中数据时需要考虑欧洲灰鹭的年龄和性别 |

| D.1962年时欧洲灰鹭种群数量已经低于种群延续所需的最小数量 |

您最近一年使用:0次

名校

2 . 我国是世界上遭受蝗灾最严重的国家之一。明崇祯十三年《河南通志》就有对蝗灾的记录:“开封大蝗,秋禾尽伤,人相食。汝宁蝗蝻生,人相食。洛阳蝗草木兽皮虫蝇皆食尽,父子兄弟夫妇相食,死亡载道。”新中国成立后,通过改治结合,我国控制了大规模的蝗灾发生,取得了举世瞩目的成就。

(1)调查螳螂的种群密度可以用______ 法,原因是:______ 。

(2)由于黄河断流时间是在夏秋季和春夏季,正是东亚飞蝗的发育和繁殖期。在河南省黄河的20个断流年份中,有15年出现了100头/m2以上的高密度蝗情。推测______ 是蝗虫种群爆发式增长的主要原因,该因素属于______ (填写“密度制约因素”或“非密度制约因素”)。

(3)某地区治理蝗灾的主要手段是采用农药降低蝗虫种群密度。这种防治方法快速、高效,但长期反复使用会导致______ (写出两点即可)等问题。“蝗灾暴发—草场退化—投放药物—蝗灾加剧”周而复始,恶性循环,该过程属于______ 调节。

(4)玛纳斯县治蝗人员在蝗区修筑人工鸟巢和乱石堆,创造鸟类栖息产卵的场所,招引粉红椋鸟栖息育雏,这属于______ 防治。粉红椋鸟和蝗虫的种间关系是______ 。

(5)蝗虫在数量少时散居,数量多时散发外激素,吸引散居的蝗虫聚集进行群居。群居的蝗虫会挥发刺激性的苯乙腈并产生有毒的氢氰酸,使其被鸟类捕食的概率降低。群居的蝗虫挥发的刺激性物质属于______ 信息,这种信息能够______ 。

(1)调查螳螂的种群密度可以用

(2)由于黄河断流时间是在夏秋季和春夏季,正是东亚飞蝗的发育和繁殖期。在河南省黄河的20个断流年份中,有15年出现了100头/m2以上的高密度蝗情。推测

(3)某地区治理蝗灾的主要手段是采用农药降低蝗虫种群密度。这种防治方法快速、高效,但长期反复使用会导致

(4)玛纳斯县治蝗人员在蝗区修筑人工鸟巢和乱石堆,创造鸟类栖息产卵的场所,招引粉红椋鸟栖息育雏,这属于

(5)蝗虫在数量少时散居,数量多时散发外激素,吸引散居的蝗虫聚集进行群居。群居的蝗虫会挥发刺激性的苯乙腈并产生有毒的氢氰酸,使其被鸟类捕食的概率降低。群居的蝗虫挥发的刺激性物质属于

您最近一年使用:0次

2024-04-10更新

|

90次组卷

|

4卷引用:安徽省黄山市屯溪第一中学2023-2024学年高二下学期期中测试生物试卷

名校

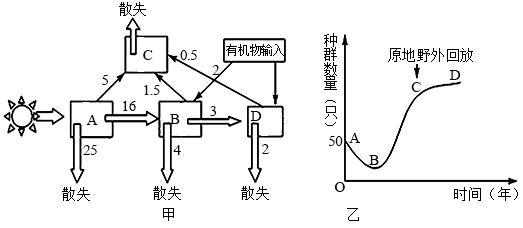

3 . 图甲为某生态系统的能量(单位为103kJ/m2·y)流动过程示意图,A、B、C、D代表不同类型的生物;图乙表示该区域发生大规模火灾后某种动物的种群数量变化曲线。下列叙述中正确的是( )

| A.图甲中A、B、C、D组成食物网,是生态系统能量流动、物质循环和信息传递的渠道 |

| B.图甲中所含食物链第二营养级流向第三营养级的能量占自身同化能量的比值为16.7% |

| C.图乙A~B段决定数量变化的因素是出生率和死亡率,其中食物短缺造成出生率降低 |

| D.据图乙分析,火灾后,工作人员马上采取了就地保护措施,为图乙所示生物提供了生存机会 |

您最近一年使用:0次

2024-04-10更新

|

84次组卷

|

12卷引用:安徽省黄山市屯溪第一中学2023-2024学年高二下学期期中测试生物试卷

安徽省黄山市屯溪第一中学2023-2024学年高二下学期期中测试生物试卷江西省南昌市南昌市第十五中学,南昌市第十七中学2023-2024学年高二下学期3月月考生物试题甘肃省天水市第一中学2023-2024学年高二下学期4月月考生物试题陕西省TOP20百校联盟2019-2020学年高三(9月)联考生物试题2021届百师联盟(山东卷)高三上学期一轮复习联考(四)生物试题2021届百师联盟一轮复习联考生物试题(全国卷I)湖北恩施巴东县一中2020-2021学年高二上学期第三次月考生物试题内蒙古通辽市霍林郭勒市一中2021-2022学年高二12月月考生物试题模块备考方略辽宁省部分中学2021-2022学年高二上学期期末检测生物试题2023届天津市十二区县重点学校高三毕业班联考(一)考前模拟生物试题四川省射洪中学校2023-2024学年高二12月月考生物试题

名校

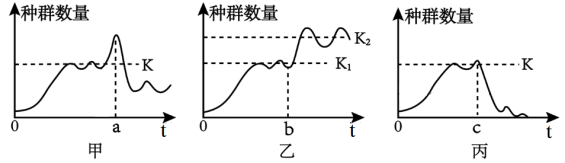

4 . 研究种群数量变化需要建立合理的数学模型,下图表示处于平衡状态的某生物种群由于某些外界环境变化导致种群中生物个体数量改变时的数学模型。下列有关产生这些变化的原因的分析,错误的是( )

| A.图甲所示的a点后发生变化的原因可能是该生态系统中引入了该种群的天敌 |

| B.若图乙为培养液中酵母菌种群数量变化,则b点后变化的原因可能是无氧呼吸消耗养料少 |

| C.图丙所示的c点后发生变化的原因可能是该生态系统的环境剧烈变化而不适合该种群生存 |

| D.若吸取藻细胞样液1mL并稀释100倍,采用血细胞计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm,由400个小格组成)计数,每个中方格有25个小方格,计数的中方格藻细胞平均数为15,则1mL培养液中藻细胞的总数为2.4×108个 |

您最近一年使用:0次

2024-04-10更新

|

106次组卷

|

8卷引用:安徽省黄山市屯溪第一中学2023-2024学年高二下学期期中测试生物试卷

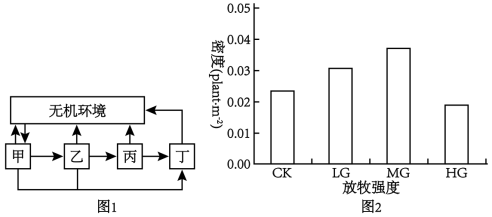

5 . 下图1为某草原的碳循环示意图,其中甲、乙、丙、丁组成生物群落;小叶锦鸡儿是该草原的一种优质灌木,既可作动物的饲料,又有防风固沙、保持水土的能力,某研究人员调查不同放牧强度下小叶锦鸡儿滋丛密度,调查结果如图2所示,其中放牧强度为禁牧(CK)、轻度放牧(LG)、中度放牧(MG)和重度放牧(HG)。请回答下列问题:_________ ,丁在该生态系统中的作用是_________ 。

(2)调查草原中植物的种群密度常见的取样方法有________ 。从中度放牧到重度放牧,小叶锦鸡儿种群密度出现图示变化的主要原因可能是________ 。

(3)在调查中还发现,与禁牧区相比,在重度放牧区鼠兔(该草原的代表动物,以采食植物为主)的数量没有减少反而增加,其原因可能是________ 。当鼠兔种群密度过大时,死亡率增加和________ 上升,并通过内分泌调节使生殖力下降,从而导致种群数量迅速下降。

(2)调查草原中植物的种群密度常见的取样方法有

(3)在调查中还发现,与禁牧区相比,在重度放牧区鼠兔(该草原的代表动物,以采食植物为主)的数量没有减少反而增加,其原因可能是

您最近一年使用:0次

2024-03-10更新

|

85次组卷

|

2卷引用:安徽省部分学校2023-2024学年高三下学期开学考试生物试题

6 . 某农户承包池塘养殖螃蟹致富,螃蟹的 y 值随种群数量的变化趋势如图所示。下列叙述正确的是( )

(注:y值为 的比值)

的比值)

(注:y值为

的比值)

的比值)

| A.曲线表示种群增长速率与种群数量呈负相关 |

| B.(K值 -种群数量)/K 值越小,密度制约因素作用越强 |

| C.为获得最大的持续捕捞量,应在 S3点对应的时刻捕捞 |

| D.种群的年龄组成在S2点时是增长型,在S4点时是衰退型 |

您最近一年使用:0次

2024-03-10更新

|

112次组卷

|

3卷引用:2024届安徽省蚌埠市高三第三次教学质量检查考试生物试题

名校

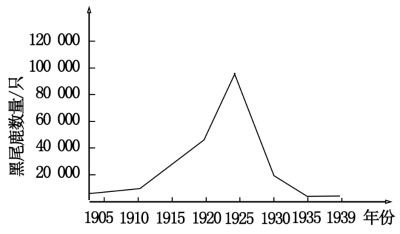

7 . 如图是某地区黑尾鹿种群数量随着年份的动态变化。已知1905年以前黑尾鹿可以长期维持在1000只左右。下列相关叙述错误的是( )

| A.该地区1905年之前黑尾鹿的环境容纳量约为1000只 |

| B.在1905~1925年间黑尾鹿的天敌数量可能急剧减少 |

| C.在1925~1935年引起种群数量降低的主要原因是种内斗争 |

| D.对黑尾鹿种群密度进行调查时,若部分标记物脱落,会导致调查结果比实际值偏大 |

您最近一年使用:0次

2024-03-10更新

|

19次组卷

|

2卷引用:安徽省皖中联盟2023-2024学年高二1月期末生物试题

名校

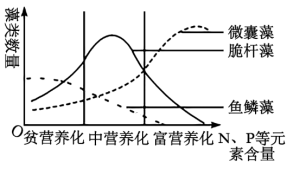

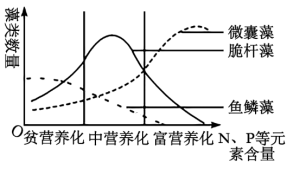

8 . 浅水湖泊养殖鱼类的过程中,含N、P的无机盐含量增多,湖泊出现富营养化,科研人员进一步调查该变化过程中营养化程度以及部分藻类生长状况(鱼鳞藻、脆杆藻为鱼的饵料,微囊藻是一种蓝藻,会产生有毒物质污染水体),形成曲线如图所示。下列分析正确的是( )

| A.生活在该湖泊的各种藻类以及动物、微生物共同构成生物群落 |

| B.当水体营养化程度处于富营养化时,最有利于能量流向对人类最有益的部分 |

| C.若鱼鳞藻、脆杆藻流入鱼的能量为15.2kJ/(cm2·a),鱼粪便中的能量是5.6kJ/(cm2·a),则鱼用于生长发育和繁殖的能量是9.6kJ/(cm2·a) |

| D.湖泊中的有毒物质导致鱼鳞藻数量不断下降,属于密度制约因素 |

您最近一年使用:0次

2024-02-24更新

|

264次组卷

|

3卷引用:安徽省六校教育研究会2023-2024学年高三下学期2月联考生物试题

名校

9 . 黄鼠喜栖于植被低矮稀疏的环境。研究人员在长期对某草原黄鼠种群数量调查时发现,每年的4到8月是牧草的生长旺季,在此期间黄鼠种群数量迅速增加,8月底黄鼠种群数量达到最大后就迅速减少。进一步调查发现放牧草场中黄鼠种群密度较禁牧草场更大,且随着与公路距离的增加黄鼠的种群密度逐渐降低。下列相关叙述错误的是( )

| A.非生物因素和生物因素共同导致4~8月黄鼠种群密度增加 |

| B.在4~8月份期间黄鼠种群数量呈“S”形增长,6月份种群增长速率最大 |

| C.放牧导致黄鼠种群数量增加,可能是人工放牧改变了黄鼠的生存环境 |

| D.距离公路越近黄鼠种群密度越大,可能是因为车辆活动使黄鼠天敌数量减少 |

您最近一年使用:0次

2024-02-23更新

|

41次组卷

|

2卷引用:安徽省皖中联盟2023-2024学年高二1月期末生物试题

解题方法

10 . 夜光藻是我国引发赤潮主要的藻类,它不进行光合作用,主要以盐藻(一种绿藻)为食,在适宜光照的密封条件下,共同培养夜光藻和盐藻一段时间,得到如图结果,下列说法错误的是( )

| A.在培养4~8天内,盐藻密度迅速下降的主要原因是种内竞争过大 |

| B.水体富营养化后,夜光藻容易爆发增长 |

| C.夜光藻是影响盐藻种群数量变化的密度制约因素 |

| D.从图中可以看出夜光藻的食物来源不止一种 |

您最近一年使用:0次

2024-02-12更新

|

36次组卷

|

2卷引用:2024届安徽省蚌埠市一中高三下学期模拟考试生物试题变式题11-14