《复兴文库》以中华民族伟大复兴为主题,以思想史为基本线索,是反映中华民族伟大复兴历史进程的重要文献。中华民族需要以史为鉴、察往知来,在复兴之路上坚定前行。

材料一 该文库按历史进程分为五编。

编目 | 选编文献内容 |

第一编 (1840—1921年) | 集中选编展现中华民族伟大复兴的历史起点与逻辑起点,体现民族觉醒意识、思想启蒙与思想解放、探索救亡图存、推动民主革命、传播进步思想的重要文献。 |

第二编 (1921—1949年) | 集中选编记述中国共产党携手各阶层各党派进步力量、团结带领中国人民,为推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山,实现民族独立、人民解放,完成新民主主义革命、建立新中国而不懈奋斗的重要文献。 |

第三编 (1949—1978年) | 集中选编记载中国共产党团结带领全国各族人民进行社会主义革命、确立社会主义基本制度、推进社会主义建设,实现了中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革的重要文献。 |

第四编 (1978—2012年) | 集中选编记录中国共产党团结带领全国各族人民进行改革开放的伟大革命,破除阻碍国家和民族发展的思想和体制障碍,开创、坚持和发展中国特色社会主义的重要文献。 |

第五编 (2012年以来) | 集中选编党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央在治国理政实践中创立习近平新时代中国特色社会主义思想,开启中国特色社会主义新时代,中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃的重要文献。 |

材料二 抗战时期,以重庆为中心的大后方,是挽救民族危亡,追求民族复兴的大后方,是抗日民族统一战线的重要政治舞台。2023年3月,《在复兴之路上坚定前行——重庆十册添彩<复兴文库>》主题访谈节目连续两周刊播。主题访谈结合融媒体传播特点,通过虚拟演播厅录制,采用“访谈视频+海报+二维码+文字稿”融媒体形式,实现融媒对话。专家们讲解过程中力求深入挖掘和通俗解读,通过文献背后的鲜活人物和故事,让大后方历史更具感染力,更使《复兴文库》鲜活地走入了寻常百姓之家。

该节目以融媒创新视角,反映了《复兴文库》的宏大气象、丰富内容和多方面的价值,既“有意义”又“有意思”。节目一经推出,在各平台和年轻人群中引起热烈反响,观众对抗战大后方的历史有了更清晰的理解,对中华民族伟大复兴的艰辛历程有了更深刻的认识。

(1)结合材料一,说明《复兴文库》的编纂是如何体现分析与综合的辩证关系。

(2)结合材料二,说明策划者是如何正确发挥主观能动性,使主题访谈既“有意义”又“有意思”的。

(3)结合材料,运用文化知识,以“以史为鉴、察往知来”为主题,任选一个角度,自拟题目,写一篇演讲稿。①围绕主题,观点明确;②论证充分,逻辑清晰;

③学科术语使用规范;④总字数在200字左右。

①深化了对马克思主义政党长期执政规律的认识

②说明实践是认识不断发展的来源和动力

③表明我们找到了跳出社会历史发展规律的钥匙

④表明人类追求真理的过程并不是一帆风顺的

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

情境分析

材料一 概念是思维的细胞,只要我们进行逻辑思维,就一刻也离不开概念。首先,概念反映了事物的本质属性,人们掌握了概念,就能把这一类事物同别的事物区分开来。其次,由于概念更普遍、更深刻地反映了客观事物,人们掌握了概念,就能突破直观的局限,真正理解客观事物。再次,概念既是人们对客观事物的认识的总结成果,又是人们获得新认识的起点。只有概念明确,才能恰当地作出判断,才能进行合乎逻辑的推理,才能获得正确的认识。总之,概念是思维的基本单位,只要我们在进行逻辑思维,就一刻也离不开概念。

材料二 《三国演义》中,侍者夜间为曹操拾被,被曹操所杀。曹操杀了侍者并说自己追悔梦中杀人。杨修说:“丞相非在梦中,君乃在梦中耳!”

思维碰撞

(1)结合材料一,说明什么是概念以及它是如何反映事物属性的。

(2)利用概念的相关知识,谈谈你对材料二中杨修的话的认识。

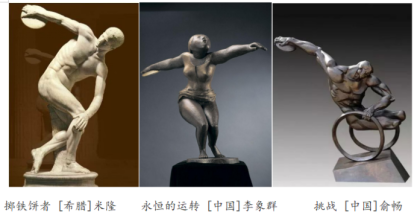

掷铁饼是一项古老的奥林匹克项目。以掷铁饼为题材的经典雕塑作品,从艺术的视角展示奥林匹克文化,阐释和传递奥林匹克精神。

《掷铁饼者》是希腊雕塑家米隆创作于约公元前450年的作品,被誉为古希腊雕塑艺术的里程碑。这尊雕塑展示了希腊式掷铁饼方式,把人体的和谐、健美和青春的力量表达得淋漓尽致,被认为是“空间中凝固的永恒”。它超越传统对称的表达方式,强调动感,体现着人类对奥林匹克精神的不懈追求。它所凝结的力与美至今依然深深地影响和感染着我们。

《永恒的运转》是中国著名雕塑家李象群创作于1993年的作品,被瑞士洛桑国际奥委会博物馆收藏。受古希腊雕塑风格影响,又加入了汉唐元素和陶艺手法,作品以女孩的自由式旋转投掷方式展现东方艺术的典雅韵味,圆润的运动轨迹折射出人与自然的和谐共生,艺术和体育相互融合,展现奥林匹克精神生生不息。

《挑战》是中国雕塑家俞畅创作于1989年的成名作。雕塑通过简洁有力的手法,刻画了一位果敢坚毅的掷铁饼者形象。作品借鉴《掷铁饼者》的动作和势态,表现一个残疾人坐在轮椅上掷铁饼的瞬间,呈现出一种震撼人心的生命律动,给予人们不屈的力量、不服的决心、不灭的希望,奏响一首命运交响曲。

三尊雕塑承载了体育精神,运转的铁饼诠释了更快、更高、更强、更团结的奥林匹克格言,高高举起的手臂展现了青春该有的样子。

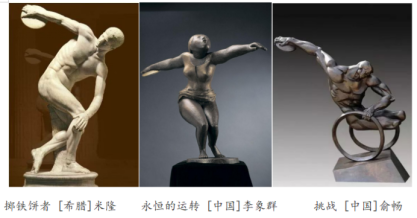

结合材料,运用逻辑与思维中关于认识发展历程的知识,谈谈你对《挑战》的理解。掷铁饼是一项古老的奥林匹克项目。以掷铁饼为题材的经典雕塑作品,从艺术的视角展示奥林匹克文化,阐释和传递奥林匹克精神。

《掷铁饼者》是希腊雕塑家米隆创作于约公元前450年的作品,被誉为古希腊雕塑艺术的里程碑。这尊雕塑展示了希腊式掷铁饼方式,把人体的和谐、健美和青春的力量表达得淋漓尽致,被认为是“空间中凝固的永恒”。它超越传统对称的表达方式,强调动感,体现着人类对奥林匹克精神的不懈追求。它所凝结的力与美至今依然深深地影响和感染着我们。

《永恒的运转》是中国著名雕塑家李象群创作于1993年的作品,被瑞士洛桑国际奥委会博物馆收藏。受古希腊雕塑风格影响,又加入了汉唐元素和陶艺手法,作品以女孩的自由式旋转投掷方式展现东方艺术的典雅韵味,圆润的运动轨迹折射出人与自然的和谐共生,艺术和体育相互融合,展现奥林匹克精神生生不息。

《挑战》是中国雕塑家俞畅创作于1989年的成名作。雕塑通过简洁有力的手法,刻画了一位果敢坚毅的掷铁饼者形象。作品借鉴《掷铁饼者》的动作和势态,表现一个残疾人坐在轮椅上掷铁饼的瞬间,呈现出一种震撼人心的生命律动,给予人们不屈的力量、不服的决心、不灭的希望,奏响一首命运交响曲。

三尊雕塑承载了体育精神,运转的铁饼诠释了更快、更高、更强、更团结的奥林匹克格言,高高举起的手臂展现了青春该有的样子。

(1)三尊雕塑都蕴含了人类的共同精神却各具特色。结合材料,分析《掷铁饼者》与《永恒的运转》所体现的共性与个性的关系。(2)结合材料,运用逻辑与思维中关于认识发展历程的知识,谈谈你对《挑战》的理解。

(3)结合材料,运用文化知识,以“青春该有的样子”为题,畅想青春。

要求:主题鲜明,表述清晰,逻辑严谨,字数150-200字。

①源自设计者灵感,体现了中华文化与奥林匹克精神的统一

②说明继承中华优秀传统文化是支撑文化创新的强大基因

③兼收并蓄优秀文化元素,展现人们的精神向往和美好追求

④在文化交流借鉴融合中推动中华文化由民族性转为世界性

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

①表明人的意识源于理性的思考

②体现了意识活动的能动创造性

③是具有唯物主义思想的奇思妙想

④说明意识是对未来客观存在的如实反映

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

十三届全国人大三次会议表决通过《中华人民共和国民法典》,宣告中国迈入“民法典时代”。伟大的时代,催生伟大的法典。中国特色社会主义进入新时代,社会的主要矛盾发生巨大变化。我国总结改革开放的经验教训,遵循民事立法的基本规律,形成了一部完整的具有中国特色、体现时代特点、反映人民意愿的民法典,“是保障民事权利的宣言书”。民法典的颁行,必将掀开新时代法治社会建设的新篇章,为更好满足人民日益增长的美好生活需要、为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力的法治保障。

运用“认识社会与价值选择”的知识,谈谈对上述材料的理解。

①柳枝有送别属性,表明意识把握了事物的本质

②诗人以折柳寄情,反映了意识活动自觉选择性

③以折柳表达依依惜别之情,体现意识的能动性

④柳条送人迎客,源自于诗人的想象力和创造力

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

①柳枝具有送别属性,反映了意识的主动创造性

②诗人以折柳寄情,反映了意识活动自觉选择性

③折柳寄情反映离别的状态,体现意识反映物质

④柳条送人迎客,源自于诗人的想象力和创造力

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |