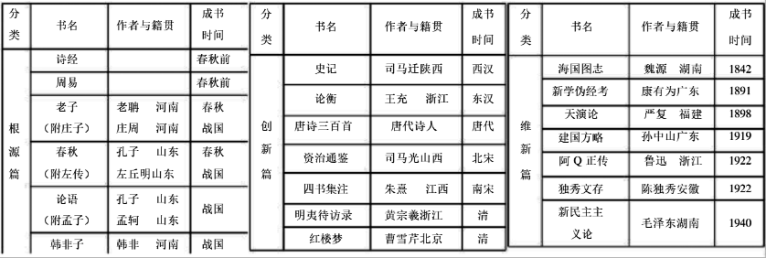

材料一 王光余主编《影响中国历史的三十本书》,从先秦到1949年(见如图。节选)

材料二 麦克.哈特所著《影响人类历史进程的100名人排行榜》节选:

请回答:

(1)根据材料一,并结合所学知识,概括王光余将书划为“根源篇”、“创新篇”和“维新篇”的依据分别是什么?支出上述书籍的作者在空间分布上的变化趋势及其成因。

(2)根据材料二,并结合所学知识,分析麦克.哈特评选人物排行榜的标准。对比材料一、二说明其选取的中国名人榜在时间分布上的特点及其成因。

(3)综合上述材料,你发现中外史家的研究有哪规律?

材料一 第二次工业革命(见如图)。

材料二 鸦片战争之后,传播西学,师夷长技,逐渐成为朝野之共识。中国的一批最早接受西方思想的知识分子,如魏源、王韬、李善兰、徐寿、华蘅芳、郑观应等,为译介西书,传播西方的政治体制、科学知识,发挥了很大的作用。洋务派创办的江南机器制造总局翻译馆译介出版了大量西方科技著作,在中国近代出版史上留下了不可低估的作用。

材料三 《天演论》译自英国生物学家赫胥黎《进化论与伦理学》一书。严复译述《天演论》不是纯粹直译,而是有评论,有发挥,实际上是一篇十分精彩的政论文。因此鲁迅先生说严复“毕竟是做过《天演论》的”。一个“做”字,入木三分地刻划出严复翻译此书的良苦用心。

材料四 胡适在读书时,老师让学生买《天演论》做读本,要学生做“物竞天择,适者生存”的作文,他说:“这种题目自然不是我们十几岁的小孩能发挥的。但说明读《天演论》,已成为那个时代的风气。”他评价严复为“介绍近世思想的第一人”。据统计,自1898年以后,在短短的十多年中,《天演论》就发行过三十多种不同的版本,这是当时任何其他西学书籍都不可比拟的。

(1)观察材料一,简述第二次工业革命的基本状况。

(2)结合材料二,说说从魏源到严复这几代知识分子的思想发展。

(3)综合上述材料,你是如何认识严复的《天演论》的?

材料一 中国最重三纲,而西人首明平等;中国亲亲,而西人尚贤;中国以孝治天下,而西人以公治天下;中国尊主,而西人隆民;中国贵一道而同风,而西人喜党居而州处;中国多忌讳,而西人众讥评。其于财用也,中国重节流,而西人重开源;中国追淳朴,而西人求欢娱;其接物也,中国美谦屈,而西人务发舒;中国尚节文,西人乐简易。其于为学也,中国夸多识,而西人尊新知。其于祸灾也,中国委天数,而西人恃人力。

——严复《论世变之亟》1895年2月

材料二 非为天地人三学,则无以尽事理之悠久博大与蕃变也,而三学之中,则人学为尤急切。

——严复《原强》1895年

材料三 曩者吾人以西人所知,但商业耳,火器耳,术艺耳,星历耳。自近人稍稍译著,乃恍然见西人之所以立国以致强盛者,实有其盛大之源。

——严复《英文汉诂》1904年

问题

(1)材料一中“三纲”是指什么?

(2)从材料一中概述西方是从哪些方面重视“人学”的?

(3)结合上述材料,指出严复所言的西方“盛大之源”是什么?

(4)基于上述材料,谈谈你对严复所持观点的看法。

材料一 西人立国,……驯至富强,亦具有体用。育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也;轮船、火炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤!

——摘自郑观应《盛世危言》

材料二 【张之洞】的《劝学篇》认为“今欲强中国,存中学,则不得不讲西学”,但“讲西学必先通中学”,“必以中学固其根底”,这是“不忘其祖”,是“知本”。……在“知本”的基础上,“然后择西学之可以补吾缺者用之,西政之起吾疾者取之”,这样才能“有其益而无其害”……。

——摘自汤志钧《近代经学与政治》

材料三 体用者,即一物而言也。有牛之体,必有负重之用;有马之体,则有致远之用。未闻以牛为体,以马为用者也。

——摘自严复《与外交报主人论教育书》

请回答:

(1)概括洋务派代表人物的“体、用”观的内容和实质。

(2)早期维新派的“体、用”观是否与洋务派相同?简述早期维新派的“体、用”观。

(3)严复批评了上述哪一种观点?你如何理解他的批评?

材料 严复政治思想的理论基础,也是他教育思想的理论基础。严复在《原强》中提出,一个国家的强弱存亡决定于三个基本条件:“一口血气体力之强,二日聪明智慧之强,三日德性义仁之强。”他幻想通过资产阶级的体、智,德三方面教育增强国威。“是以今日要政统于三端:一曰鼓民力,二曰开民智,三曰新民德。”所谓鼓民力,就是全国人民要有健康的体魄,要禁绝鸦片和禁止缠足恶习;所谓开民智,主要是以西学代替科举;所谓新民德,主要是废除专制统治,实行君主立宪,倡导“尊民”。严复要求维新变法,却又主张“惟不可期之以聚”。“除而不骤”的具体办法就是要通过教育来实现,即在当时的中国,要实行君主立宪,必须开民智之后才能实行,总之,“教育救国论”是严复的一个突出思想特点。

——摘编自冯保善《严复传》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳严复“教育救国论”形成的社会条件。

(2)根据材料并结合所学知识,指出严复“教育救国论”的主要内容并予以评价。

材料一 沿至道光末年,沉睡之中国,始知己之境地,实在至危至险,而不当复存自恃巩固之心。此事略已唤醒中国于安乐好梦之中,然究未能使之全醒。……尚须庚申圆明园之火,焦及眉毛,俄国之借伊梨,法国之吞东京,始知欧洲人四面逼近其他,势极形危险。盖自庚申一炬,中国始知他图皆清醒,而有所营为,已独沉迷酣睡,无异于旋风四围大作,仅中央咫尺平静。窃以此际,中国忽然醒悟。

——曾经泽《中国先睡后醒论》(1887年)

材料二 甲午一战“而人皆醒矣”,光绪帝也以谕旨中说:“宵旰彷徨,临朝痛哭……此中万分为难情事,及言章奏者所未详,而天下臣民皆应共谅者也。”中国思想世界在东洋和西洋的两面夹击下,开始走上了越来越急促的不归路。不过也应当注意,在普遍向西转追随世界主义的大势背后,又隐藏了相当深的民族主义取向。……中国近代反传统主义者,恰恰是从传统和经典的资源出发的,像康有为、梁启超,像公羊学、大同论等等。……这一年,严复写了《论世变之亟》的名文,题目就表达了这些知识分子对中国处境的紧张和焦虑,同在这一年,他又写下了《原强》,题目同样表达了这些知识分子给中国选择的出路。为了这种绝对优先的目标,中国只能接受西洋现代化的途径。

——葛兆光《1895年的中国:思想史上的象征意义》

(1)结合材料和所学知识,从思想史角度概括并评论材料中的“先睡后醒”。

(2)结合材料和所学知识,以维新思想为例概括并评论材料中的观点。

材料一 子贡问政。子曰:“足食、足兵,民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食自古皆有死,民无信不立。”

——《论语》

(1)根据材料一,指出孔子认为为政的关键是什么。由此推断他的治国理念是什么。

材料二 古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也天下之大害者,君而已矣。

——黄宗羲《明夷待访录·原君》

(2)据材料二,概括黄宗羲的主要思想主张。结合时代背景,分析其思想产生的社会条件。

材料三 秦以来之君,正所谓大盗窃国者耳。国谁窃?转相窃之于民而已。……斯民也,固斯天下之真主也。必弱而愚之,使其常不觉,常不足以有为,而后吾可以长保所窃而永世。……是故西洋之言治者曰:“国者斯民之公产也,王侯将相者通国之公仆隶也。

——严复《辟韩》

(3)据材料三并结合所学知识,指出严复的主要观点。并指出其观点的思想来源。

(4)依据上述材料,结合所学知识,谈谈我们应怎样树立文化自信。

材料一 我国的学术思想大为发达,则在春秋战国之世。……东周以后,封建政体渐次破坏。居官任职的贵族,多有失其官守,降为平民的。于是在官之学,一变而为私家之学。亦因时势艰难,仁人君子都想有所建明,以救时之弊,而其时社会阶级,渐次动摇,人民能从事于学问的亦渐多,……学术之兴遂如风起云涌了。

——摘编自吕思勉著《每天学点中国史》

(1)根据材料一,分析学术之兴风起云涌的原因。

材料二 中国明清之际的进步思想与欧洲十八世纪的启蒙思潮分属两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期社会批判的产品,后者却是近代社会的宣言书。有些学人将这两种形态的文化等量齐观,显然不太恰当。如果要在欧洲文化史上选择一个段落同中国明清之际的进步文化作比拟,无论从产生的背景还是从所包含的内容而言,都以欧洲封建社会存在的最后几个世纪(14~17世纪),即严复说的西方“古学”转向“新学”的阶段发生的文艺复兴运动较为相当。

——冯天瑜《从明清之际的早期启蒙文化到近代新学》

(2)据材料二,结合所学知识分析指出“同中国明清之际的进步文化作比拟……文艺复兴运动较为相当”的理由。明清之际的进步思潮未成为“近代社会的宣言书”,试从影响角度加以说明。

材料三 17世纪和18世纪初叶,西方人得知中国的历史、艺术、哲学和政治后,完全入迷了。……实际上,当时中国的考试制度和儒家伦理观给欧洲留下的印象。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

明末清初,以西方传教士为媒介,还进行了具有深远意义的东西方之间的文化交流。……耶稣会士在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外,也介绍了某些科学知识。利玛窦带来的《万国舆图》,第一次向中国人展示了世界五大洲的面目。

——《世界史·近代史》(上卷)

中国近代人文思想是在西方现代文化传入的基础上,经过与中国传统文化的碰撞与互动作用下产生的。但这种人文思想更多地反映了中国新生资产阶级力图改造社会的良好愿望。……中国先进知识分子在对中西文化矛盾冲突的比较鉴别中,逐渐发展出具有西方文化特色的人文思想。

——文池《思想的灵光》

(3)从材料三中提取相关的历史信息,自拟论题,依据材料并结合所学知识予以论证。(观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清楚。)

材料一 在斯宾塞看来,对自然有好处就是对人有好处。如果让处于社会中的人类像生物在自然界中那样斗争,将优化生存下来的人,剪灭不能生存的。这种学说被人们接受并用来为社会不平等、种族主义和帝国主义正名,用于帮助论证殖民主义和财富的分配不均是正当的,甚至对第一次世界大战后兴起的纳粹德国的领土扩张和种族灭绝政策也有重要影响。帝国主义国家着手去改善“未发展”的文化;资本家把它当作自身价值和权利的证明;而那些不幸的人们可以被认为是起到消灭不适应的人群的作用,虽然令人遗憾,但是恰当的、自然的。

——摘编自米尔斯《进化论传奇》

材料二 甲午战争后严复翻译《天演论》时,并不严格按照赫胥黎的原文,而是用加按语的形式,往里面加进了斯宾塞的观点和自己的发挥:“天演之事,不独见于动植二品中也,实则一切民物之事……乃无焉非天之所演也。”但到了1918年,严复一改先前的态度,对社会达尔文主义给中国和世界带来的灾难予以激烈批评:“觉彼族三百年来之进化,只做到利己杀人、寡廉鲜耻八个字,回观孔孟之道,真量同天地泽被寰区。”

——摘编自刘悦斌《社会达尔文主义在近代中国的是与非》

(1)根据材料一概括斯宾塞的观点,并结合所学知识简要评价社会达尔文主义。

(2)根据材料二指出严复前后观点的不同,并结合所学知识分析出现这种变化的原因。

材料一 辉煌的过去和衰败的现实之间的强烈反差,使富有社会责任感的志士仁人,首先觉察到了这种危机。从鸦片战争前后开始,中国社会各阶级、各阶层为了民族的生存和国家的兴亡,从不同的阶级立场出发,以各种形式展开了挽救危亡、振兴中华的艰难而执着的探索。

——摘编自张洪波主编《毛泽东思想概论》

(1)举例说明1840—1912年中国社会各阶级挽救危亡、振兴中华的探索。(要求:选择两个阶级各举一例即可,所举事例应体现不同斗争形式)

材料二 1930年1月,毛泽东在《星星之火,可以燎原》一文中指出:红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式和半殖民地农民斗争发展的必然结果,并且无疑义地是促进全国革命高潮的最重要因素。

——《中国共产党的九十年》

材料三 匪区的组织很完善——如乡有乡政府,村有村政府,区有区政府,故我们很不容易得到他们的行踪。他们呢?我们一举一动都知道了。他们能得到百姓的帮助的缘故,因为匪区的民众都分了田地。

——某国民党军官的信(1931年)

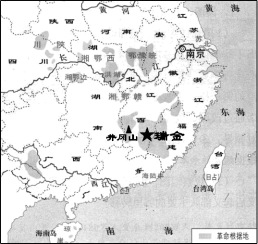

1929—1932年农村革命根据地形势图

(2)依据材料二和材料三并结合所学,概述1929—1932年农村革命根据地迅速发展壮大的条件。