挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。’是诚不能也。为长者折枝,语人曰:‘我不能。’是不为也,非不能也。故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折枝之类也。

(《孟子•齐桓晋文之事》)

夜缒而出,见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,

(《左传·烛之武退秦师》)

庖丁释刀对曰:“臣之所好者,道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者。三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而

(《庄子·庖丁解牛》)

1.解释文中加点的词。①老

④行李

2.下列关于古代文化常识的解说,不正确的一项是( )

| A.衅钟是周朝的一种礼仪。在古代,钟被视为一种神器,新铸成的钟要用牛羊的鲜血予以祭祀。 |

| B.执事,指做事情,主持工作,也指办事的官员,可翻译为“您”,表示对对方的恭敬。。 |

| C.乘,古时一车一马为一乘。春秋时,一辆兵车,配甲士三人,步卒七十二人。 |

| D.《史记》是中国第一部纪传体通史,记载了从传说中黄帝到汉武帝三千年的历史,具有很高的史学价值和文学价值,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。 |

| A.古代爵位共有五等:公、侯、伯、子、男。张良运筹帷幄,辅佐刘邦平定天下,因功封留侯,其封地为留地。 |

| B.古代室内宴会上的四面座位,以东向为最尊,南向次之,北向再次之,西向为侍者座位。 |

| C.“沛公居山东时”中的“山东”指崤山以东,泛指东方六国之地。“将军战河北,臣战河南”中的“河”指黄河。 |

| D.古人以伯、仲、叔、季表示兄弟间的长幼排序。“楚左尹项伯者,项羽季父也”,是说项伯是项羽的伯父。 |

①言举斯心加诸彼而已。

②朝济而夕设版焉。

③既东封郑,又欲肆其西封。

④以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣。

5.请用“/”给下文中画波浪线部分断句。

王曰:“愿闻三剑。”曰:“有天子之剑,有诸侯之剑,有庶人之剑。”王曰:“天子之剑何如?”曰:“天子之剑,

(节选自《庄子·说剑》)

以石城为锋齐岱为锷包以四夷裹以四时制以五行论以刑德上决浮云

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文言文,完成下面小题。

晋侯、秦伯围郑,以其无

佚之狐言于郑

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

(节选自《烛之武退秦师》)

1.下列句中加点词的词类活用,分类正确的一项是( )①

⑤晋

| A.①③⑥/②⑦/④⑤ | B.①③⑤/②⑦/④⑥ |

| C.①③⑦/②⑥/④⑤ | D.①③⑦/②④/⑤⑥ |

| A.伯,春秋时期的公、侯、伯、子、男五等爵位之一,今天欧洲仍有这样的称谓。 |

| B.礼,指礼节、仪式等道德规范,先秦有《周礼》《仪礼》《礼记》等流传于后世。 |

| C.寡人,指寡德之人,古代的诸侯、君主在失德后的自称,后来成了他们的谦称。 |

| D.执事,指做事情,主持工作,也指办事的官吏,后来也用于表示对对方的敬称。 |

| A.烛之武深明大义,以解国难为重。他在郑国官微人轻,在秦晋大兵压境、郑伯自责道歉的情况下,慨然答应出使,表现出奔赴国难的义勇精神。 |

| B.烛之武勇敢无畏,从容对敌。他不顾年迈之躯,夜缒出城。从容去见秦伯,坦言郑国将亡,满足强敌的骄横心理,创造说服秦伯的契机。 |

| C.烛之武善于利用矛盾,晓之利害。他先说亡郑对秦无益有害,再说存郑对秦对晋都有益,最后说晋屡背秦德,不可共事,使秦伯不得不听。 |

| D.烛之武机智善辩,成功使敌退兵。他援古例今,使秦穆公爽快地跟郑国订立了盟约,并留下驻兵帮郑国防守,晋国也不得不撤兵,从而保全了郑国。 |

(1)且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

(2)阙秦以利晋,唯君图之。

5.试分析郑伯的人物形象。

佚之狐言于郑

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

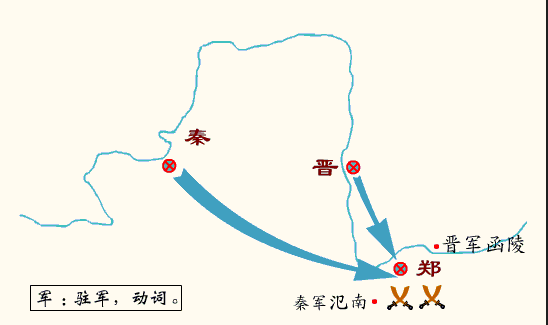

秦晋围郑示意图:

(《左传·烛之武退秦师》)

1.下列对文中加点字解释,正确的一项是( )| A. |

| B.又欲肆其西 |

| C.唯君 |

| D. |

| A.臣之壮也,犹不如人——下臣虽强壮,但是不如别人。 |

| B.焉用亡郑以陪邻——怎么能用使郑国灭亡的方法来增加邻国的土地呢? |

| C.且君尝为晋君赐矣——况且您曾经得到过晋君的赏赐啊! |

| D.因人之力而敝之,不仁——依靠别人的力量而保护自己,不仁义。 |

| A.“伯”是西周春秋时代的爵位、爵号。据说周代封爵有公、侯、伯、子、男五个等级。被分封的诸侯对周天子称臣,在封国内就是君主。 |

| B.“子”是中国古代对男子的通称。如男子、士子、舟子、才子等都是这种用法。 |

| C.“寡人”是在秦始皇之前的君主自称,春秋战国时期常用。在其后皇帝一般都以“朕”自称。 |

| D.“执事”指办事的官吏。不直接称对方,而称执事,表示尊敬对方,可译为“您”。 |

从形势图看,晋国处在秦、郑之间,攻打郑国对晋国最有利,而对秦国利益不大。因此,烛之武在与秦伯的谈话中,首先以“ ① ”,说明即使消灭郑国,秦国也无法越过别国统治郑国,又以“ ② ”说明晋国的扩张意味着秦国势力的削弱;最后得出亡郑是“阙秦以利晋”的结论,成功说服了秦伯。

【推荐3】阅读下面的文言文,完成各题。

材料一:夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,

(节选自《左传•烛之武退秦师》)

材料二:(晋惠公背信弃义、和秦国交锋又丧师辱国被俘)十月,晋阴饴甥①会秦伯,盟于王城。秦伯曰:“晋国和乎?”对曰:“不和。小人耻失其君而悼丧其亲,不惮征缮以立圉②也。曰:‘必报仇,宁

(节选自《左传•阴饴甥对秦伯》)

材料三:陆贾者,楚人也。以客从高祖定天下,名为有口辩士,居左右,常使诸侯。

中国初定,尉佗③平南越,因王之。高祖使陆贾赐尉佗印为南越王。陆生至,尉佗魋结④箕倨见陆生。陆生因进说他曰:“

(节选自《史记• 郦生陆贾列传》)

[注]①名饴,甥,指他为晋侯的外甥;因封于阴(今河南陕县至陕西商县一带),故又称阴饴甥;任晋大夫。②晋惠公太子的名。③即赵佗,曾任秦南海郡尉,故称。④当地流行的发式。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.足下中国人/亲戚昆弟坟在真定/今足下反天性弃冠带/欲以区区之越/与天子抗衡为敌/国祸且及身矣。 |

| B.足下中国人/亲戚昆弟坟在真定/今足下反天性/弃冠带/欲以区区之越与天子抗衡为敌国/祸且及身矣。 |

| C.足下中国人亲戚/昆弟坟在真定/今足下反天性/弃冠带/欲以区区之越/与天子抗衡/为敌国祸且及身矣。 |

| D.足下中国人亲戚/昆弟坟在真定/今足下反天性/弃冠带/欲以区区之越与天子抗衡/为敌国祸/且及身矣。 |

| A.材料一中的“敢”与《红楼梦》第二十九回中王熙凤所说“老祖宗也去,敢情好,就只是我又不得受用了”中的“敢”意义不同。 |

| B.材料一中的“薄”,指(力量)削弱,“欲流之远者,必浚起泉源”的“远”表示流得长远,两者用法相同。 |

| C.材料二中的“事”,指奉事,为……服务,与《答司马谏议书》“如曰今日当一切不事事”中的第一个“事”词义不相同。 |

| D.材料三“将相欲移兵而诛王”中的“相”与《鸿门宴》“未得与项羽相见”中的“相”意义用法相同。 |

| A.烛之武一见秦伯就示弱,表示秦晋两国攻打郑国,郑国知道自己会失败灭亡的,告诉秦伯攻打郑国并无益处,反倒会增强晋国的力量,而晋国贪得无厌,它变强大了,一定会对秦国不利的,希望秦伯能考虑清楚。 |

| B.阴饴甥作为战败国代表,面对秦伯,虽理屈,但并未词穷。他借答复秦伯的机会,巧妙表述了晋国国内的舆论倾向,向秦伯施压,也请秦伯权衡利弊,以博大胸怀宽恕晋侯,终使晋侯挽回颜面,得到回国祭祀宗庙的权利。 |

| C.尉佗面对天子的使臣,行为举止极其傲慢无礼,而陆贾虽出使南越,远离汉都,但并不畏惧,且直言尉佗如此慢待天子使臣,后果会很严重。这样的方式不够含蓄,但从结果来看,还是有威慑力的。 |

| D.烛之武善于从秦国角度分析利害,并利用秦晋矛盾,最终劝退秦师;阴饴甥巧妙地将国人分为“君子”“小人”两部分,一正一反,既认错请罪,又表明态度,显得不卑不亢;陆贾语言逻辑严密、含蓄有力,堪称典范。 |

(1)既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

(2)使一偏将将十万众临越,则越杀王降汉,如反覆手耳。

5.材料中的三位外交辞令高手,他们的言说目的和方式各有不同,请选择材料二、三中的一个来概述。

【推荐1】阅读下面的文言文,完成小题。

甲

晋侯、秦伯围郑,以其无

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

(节选自《左传·僖公三十年》)

乙

曰:“无恒产而有恒心者,惟

(节选自《孟子•梁惠王上》)

1.下列语段画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(节选自吕祖谦《东莱〈左传〉博议》)

| A.秦穆之于晋/相与之久/也相信之深/也相结之厚/也一怵于烛之武之利/弃晋如涕唾/亦何有于郑乎 |

| B.秦穆之于晋/相与之久也/相信之深也/相结之厚也/一怵于烛之武之利/弃晋如涕唾亦何/有于郑乎 |

| C.秦穆之于晋/相与之久/也相信之深/也相结之厚/也一怵于烛之武之利/弃晋如涕唾亦何/有于郑乎 |

| D.秦穆之于晋/相与之久也/相信之深也/相结之厚也/一怵于烛之武之利/弃晋如涕唾/亦何有于郑乎 |

| A.礼,指礼节、仪式等道德规范,也是一种政治伦理规范,先秦有《周礼》《仪礼》《礼记》等流传于后世。 |

| B.寡人,指寡德之人,古代的诸侯、君主在失德后的自称,后来成了他们的谦称,文中是郑文公的谦称。 |

| C.百亩之田,相传周代实行井田制,一家可分得耕田一百亩。 |

| D.“士”,这里指有道德操守的读书人,而后文的“民”指普通百姓。 |

| A.甲文佚之狐说“师必退”,一个“必”字显示佚之狐说得自信和坚定,体现佚之狐对烛之武的了解和信任,从侧面表现了烛之武的才能。 |

| B.甲文晋文公面对秦国立场的突然转变,从“不仁”“不知”“不武”三个角度阐明不进攻的理由,表现出他清醒的头脑和理智的判断。 |

| C.乙文孟子在谈话中首先从“养”“教”两个方面概述了“仁政”的基本内容,这二者的关系是在施“教”的基础上有“养”。 |

| D.甲乙两篇文章在劝说他人采纳自己的意见时有较多相似之处,如两者均站在对方角度进行游说,都抓住对方未来的利益进行游说。 |

(1)越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?

(2)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

5.《左传》重视“礼”。如在《烛之武退秦师》一文记叙中,秦、晋围郑的原因是“以其无礼于晋”。本文在其他地方,有无体现“礼”的思想?请结合原文说说你的理解。

【推荐2】阅读下面的文言文,完成下面小题。

齐人伐燕,胜之。宣王问曰:“或谓寡人勿取,或谓寡人取之。以

齐人将取燕,诸侯谋救之。宣王曰:“诸侯多谋伐寡人者,何以待之?”孟子对曰:“臣闻以七十里为政于天下者,汤是也。未闻以千里畏人者也。书曰:‘汤一征,自葛①始。’天下信之。东面而征,西

(节选自《孟子·梁惠王章句下》)

太史公曰:余读孟子书,至梁忠王问“何以利吾国”,未尝不废书而叹也。曰:嗟乎,利诚乱之始也!夫子罕言利者,常防其原也。故曰“放于利而行③,多怨”。自天子至于庶人,好利之弊何以异哉!

孟轲,邹人也。受业子思之门人。

(节选自《史记·孟子荀卿列传》)

【注】①葛:远古时期的部落名。②旄倪(máo ní):被俘虏的老人和幼儿。③放于利而行:依据利己的原则办事。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.道既通游/事齐宣王/宣王不能用/适梁/梁惠王不果/所言则见以为迂远/而阔于事情 |

| B.道既通游/事齐宣王/宣王不能用/适梁/梁惠王不果所言/则见以为迂远而阔于事情 |

| C.道既通/游事齐宣王/宣王不能用/适梁/梁惠王不果/所言则见以为迂远/而阔于事情 |

| D.道既通/游事齐宣王/宣王不能用/适梁/梁惠王不果所言/则见以为迂远而阔于事情 |

| A.万乘之国,文中指大国,春秋战国时期周制“天子地才千里,出兵车万乘”。“乘”是当时军队的基本编制,四马一车为一乘。 |

| B.夷,我国古代对东部各民族的统称,古有“北狄南蛮、西戎东夷”之说,后来可用“夷”泛指中原以外的各族。 |

| C.吊,祭奠死者或对遭到丧事的人家、团体给予慰问,文中“吊其民”中的“吊”与成语“形影相吊”中的“吊”意思不同。 |

| D.《孟子》,是孟子和他的弟子一起著作而成,有对孔子学说的传承。《论语》《大学》《中庸》《孟子》并称为儒家“四书”。 |

| A.孟子认为商汤征伐天下,得到当地百姓的信赖,是因为商汤能够怜惜当地百姓,实施的政策能够让百姓开心。 |

| B.孟子认为齐宣王如果能够尊重燕国人民的意愿,实施“仁政”,那么还来得及阻止各国对齐国动兵。 |

| C.孟子认为谋利是一切祸乱的开始,为防备这个祸乱的根源,他很少谈及利。后世史学家司马迁对此极为赞叹。 |

| D.孟子的政治主张得不到当时诸侯各国国君的采用,国君们把能攻善伐之人看作贤能,认为孟子的“德政”不合时宜。 |

(1)王速出令,反其旄倪,止其重器,谋于燕众,置君而后去之。

(2)企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰。——(《老子》四章)

5.孟子认为“先王有不忍人之心,斯有不忍人之政”,请从所给材料中列举两个例子分析论证这个观点。

(一)

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于

(选自《孟子·公孙丑上》)

(二)

鲁有兀者叔山无趾,踵见仲尼。

(选自《庄子·德充符》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.孔丘之于至/人其未邪/彼何宾宾以学子/为彼且蕲/以諔诡幻怪之名闻/不知至人之以是/为己桎梏邪 |

| B.孔丘之于至人/其未邪/彼何宾宾以学子为/彼且蕲以諔诡幻怪之名闻/不知至人之以是为己桎梏邪 |

| C.孔丘之于至/人其未邪/彼何宾宾以学子为/彼且蕲以諔诡幻怪之名闻/不知至人之以是/为己桎梏邪 |

| D.孔丘之于至人/其未邪/彼何宾宾以学子/为彼且蕲/以諔诡幻怪之名闻/不知至人之以是为己桎梏邪 |

| A.乡党:指同乡。古代五百家为党,一万二千五百家为乡,合称乡党。孟子认为在乡邻朋友中博取名声非“人”内心所愿。 |

| B.四海:古人认为中国四周环海,因而称四方为“四海”,泛指天下各处;也可指世界各地。选文中“天下”是“四海”义项之一。 |

| C.仲尼:是儒家创始人孔子的字,孔子提倡“仁”“礼”,被称为圣人。孔子因叔山无趾肢体不全而拒绝接受他,是不合“礼”的行为。 |

| D.桎梏:指刑具,脚镣和手铐,用以比喻束缚人的东西。选文中叔山无趾认为奇异虚妄的名声是束缚“至人”的枷锁。 |

| A.有人见孺子将入井而生怵惕恻隐之心,并不是为了结交孺子父母等,孟子以此证明恻隐之心是仁心之端。 |

| B.孟子用刚刚燃起的火、刚刚涌出的泉水作比,突出“四端”力量旺盛的特点,如果人们能扩大充实它,就一定能安定天下。 |

| C.被砍去脚趾的叔山无趾,用脚后跟走路去拜见孔子,遭到批评,无趾感慨孔子和心目中无所不包的“天地”形象差多了。 |

| D.叔山无趾认为自己因不识事理、轻率对待自身而失掉脚趾,但道德修养比保有双脚更为可贵,自己要竭力保全它。 |

(1)以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

(2)丘则陋矣。夫子胡不入乎,请讲以所闻!

(3)天刑之,安可解!

5.选文(二)中“孔子”所说的叔山无趾“务学以复补前行之恶”的行为是否属于有“羞恶之心”的表现?为什么?

【推荐1】阅读下文,完成小题。

庖丁解牛

庄子

①庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。

②文惠君曰:“嘻,善哉!技盖至此乎?”

③庖丁释刀对曰:“臣之所好者道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者。三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。动刀甚微,謋然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。”

④文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

1.解释下列句子中加点的词语。(1)莫不

2.为下列加点词语选择正确的解释。

(1)善哉!技

A.大概 B.通“盍”,为什么不 C.通“盍”,为什么 D.本来

(2)

A.锋利的 B.通“缮”,揩拭 C.良好的 D.磨砺

3.下列各组中句式特点不相同的一项是( )

| A.族庖月更刀,折也/虽有槁暴,不复挺者,𫐓使之然也(《劝学》) |

| B.而刀刃若新发于硎/况吾与子渔樵于江渚之上(《赤壁赋》) |

| C.技经肯綮之未尝/舆薪之不见(《齐桓晋文之事》) |

| D.是以十九年而刀刃若新发于硎/不拘于时(《师说》) |

| A.《庖丁解牛》语言精练而富有表现力。“提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志”描写庖丁解牛成功之后的神态动作。寥寥数语,一副怡然自得、心满意足的神态跃然纸上。 |

| B.“庖丁解牛”是一个寓言故事,庄子通过这个寓言故事来说明“养生”的道理,生动直观,使抽象的“道”形象化。 |

| C.《庖丁解牛》先后用了三种反差鲜明的对比来进行说理:一为庖丁解牛之初与三年之后的对比,一为庖丁与普通厨工的对比,一为庖丁解牛与文惠君治国的对比。 |

| D.《庖丁解牛》先写庖丁解牛的熟练动作和美妙音响,再写文惠君的夸赞,引出庖丁对自己追求的“道”的解说,以此表明主旨。条理清楚,层次分明。 |

臣之所好者道也,进乎技矣。

6.简要分析第②段的作用。

孔子游乎辎帷之林,休坐乎

客指孔子曰:“彼何为者也?”子路对曰:“鲁之君子也。”客问其族。子路对曰:“族孔氏。”客曰:“孔氏者何治也?”子路未应,子贡对曰:“孔氏者,性服忠信,身行仁义,饰礼乐,选人伦。上以忠于世主,下以化于齐民,将以利天下,此孔氏之所治也。”又问曰:“有土之君与?”子贡曰:“非也。”“侯王之佐与?”子贡曰:“非也。”客乃笑而行,还言曰:“仁则仁矣,恐不免其身。苦心劳形以危其真。呜呼!远哉其分于道也。”

子贡还,报孔子。孔子推琴而起,曰:“其圣人与!”乃下求之,至于泽畔,方将杖拏而引其船,顾见孔子,还乡而立。孔子反走,再拜而进。

客曰:“子将何求?”孔子曰:“曩者先生有绪言而去,丘不肖,未知所谓,窃待于下风,幸闻咳唾之音,以卒相丘也。”客曰:“嘻!甚矣,子之好学也!”孔子再拜而起,曰:“丘少而修学,以至于今,六十九岁矣,无所得闻至教,敢不虚心!”

客曰:“

(选自《庄子·杂篇·渔父》,有删改)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.同类相从/同声相应/固天之理也/吾请释吾之/所有而经子之/所以子之所以者/人事也/ |

| B.同类相从/同声相应/固天之理也/吾请释吾之所有而经子之/所以子之所以者/人事也/ |

| C.同类相从同声/相应固天之理也/吾请释吾之所有而经子之所以/子之所以者/人事也/ |

| D.同类相从/同声相应/固天之理也/吾请释吾之所有而经子之所以/子之所以者/人事也/ |

| A.杏坛,实际是指“孔子讲学的地方”,现在也多指教书授人的地方。 |

| B.庶人,泛指无官爵的平民百姓。周代统治者居住在国中(城内)及国郊,称为国人。国人中的上层为卿、大夫、士,下层为庶人。 |

| C.诸侯,是古代中央政权所分的各国国君的统称。周代分公、侯、伯、子、男五等,汉朝分王、侯两等。周制,诸侯名义上需服从王室的政令,向王室朝贡、述职、服役,以及出兵勤王等。汉时诸侯国由皇帝派相或长吏治理,王、侯仅食赋税。 |

| D.有司,在古代有两个意思:一个指主管某部门的官吏,古代设官分职,各有专司,故称有司;另一个意思是泛指官吏。文中是第二个意思。 |

| A.本文通过孔子和渔父的直接对话,阐述了人应以闲适的心情去自然生活,摆正自己的位置,不要超越自己的本分。 |

| B.本文通过渔父对孔子的批评,指斥儒家的思想,并借此阐述了“持守其真”、还归自然的主张。 |

| C.本文通过渔父对孔子的批评,批评孔子“性服忠信,身行仁义,饰礼乐,选人伦”,是“苦心劳形以危其真”。 |

| D.本文写渔父见孔子后直接批评他“擅饰礼乐,选人伦,以化齐民,不泰多事乎?”即不在其位而谋其政。 |

(1)上以忠于世主,下以化于齐民,将以利天下,此孔氏之所治也。

(2)曩者先生有绪言而去,丘不肖,未知所谓,窃待于下风。

庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。合于《桑林》之舞,乃

文惠君曰:“嘻,善哉!技盖至此乎?”

庖丁

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

1.对本文内容理解和分析不正确的一项是( )| A.第1段描写了一个场面,以声音描写为主。写解牛时只能听到悦耳的刀声,说明庖丁的技艺确实出神入化。 |

| B.庖丁先从多年解牛的感受上谈当初解牛,所见皆全牛,与一般人所见的一样,三年之后,未见全牛。 |

| C.庖丁再从用刀的结果谈解牛的娴熟。良庖岁更刀,族庖月更刀,而庖丁所用之刀,用了十九年,其刃却如“新发于硎”。 |

| D.文惠君从庖丁的经历中得到的“养生”道理:只有改变环境,不随俗沉浮,解决矛盾,才能保全性命,养护精神。 |

材料一:

周敦颐,字茂叔,道州营道人。元名敦实,避英宗旧讳改焉。为分宁主簿。有狱久不决。敦颐至,一讯立辩。邑人惊曰:“老吏不如也。”部使者荐之,调南安军司理参军。有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辨,不听,乃委

(节选自《宋史·周敦颐传》)

材料二:

孔、孟而后,汉儒止有传经之学,性道微言之绝久矣。元公崛起,二程嗣之,又复

(节选自黄宗羲《宋元学案·濂溪学案》)

【注】心性义理:属宋明理学范畴。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.明天理之根源/究万物之终始/又著《通书》四十篇/发明太极之蕴/序者谓其/言约而道大/文质而义精/得孔孟之本源大/有功于学者也 |

| B.明天理之根/源究万物之终/始又著《通书》四十篇/发明太极之蕴/序者谓其/言约而道大/文质而义精/得孔孟之本源/大有功于学者也 |

| C.明天理之根/源究万物之终/始又著《通书》四十篇/发明太极之蕴/序者谓/其言约而道大/文质而义精/得孔孟之本源大/有功于学者也 |

| D.明天理之根源/究万物之终始/又著《通书》四十篇/发明太极之蕴/序者谓/其言约而道大/文质而义精/得孔孟之本源/大有功于学者也 |

| A.手版,古代臣子上朝时所执的狭长木板,用来记事备忘。《项脊轩志》中的“笏”即手版。 |

| B.通判,官名,由北宋始置,辅佐州府长官处理粮运、水利、诉讼等政务,同时又负责监察州府长官。 |

| C.从祀,指古代宗庙祭祀中,常设的、次于主要祭祀对象但与其密切关联的祭祀对象。 |

| D.横渠,地名,因张载在此创办横渠书院而闻名。文中指张载,他是宋明理学的开山鼻祖。 |

| A.周敦颐初任分宁主簿时,久未决断的案件一经他审查,是非立判,人们对他交口称赞,认为周敦颐虽然年轻却果断老练。 |

| B.在面对残酷凶悍的官吏王逵时,周敦颐坚决反对将未犯死罪者处以极刑,争辩未果后,气愤地斥责王逵不配为官,终使对方醒悟并改判。 |

| C.在任广东转运判官期间,周敦颐对自己管辖的地区,即使是瘴气弥漫之所、险峻遥远之地,也能够亲自巡视探察,做事不惮劳苦。 |

| D.军事通判程珦知道周敦颐研究学问,通晓道学,就让两个儿子程颢、程颐前去向他学习。他的学说上承接孔孟,下启学者,影响深远。 |

(1)富家大姓、黠吏恶少,惴惴焉不独以得罪于令为忧,而又以污秽善政为耻。

(2)颐惊异之,曰:“非从周茂叔来耶?”其善开发人类此。

5.赵抃对待周敦颐的态度发生了怎样的变化?请简要说明。

【推荐2】阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

乾隆之末,桐城姚姬传先生鼐,善为古文辞。慕效其乡先辈方望溪侍郎之所为,而受法于刘君大櫆,及其世父编修君范。三子既通儒硕望,姚先生治其术益精。历城周永年书昌为之语曰:“天下之文章,其在桐城乎!”由是学者多归向桐城,号“桐城派”。

姚先生晚而主钟山书院讲席。门下著籍者,上元有管同异之、梅曾亮伯言,桐城有方东树植之、姚莹石甫。四人者,称为高第弟子。各以所得传授徒友,往往不绝。

……

当乾隆中叶,海内魁儒畸士,崇尚鸿博,繁称旁证,考核一字,

(节选自曾国藩《欧阳生文集序》)

材料二:

何生告余曰:“此战场地!吾揽自明以来,未尝被兵。往岁十月,贼舰数十,忽登岸。是时贼方得志于内河,河东西七郡皆扰,广州尤甚,

嗟乎!天下承平久矣!武事渐弛,人不知兵,一旦有急,被难无足异。粤中海盗已旧,顾大猖獗至此,何欤?

(节选自姚莹《游榄山记》)

注:①帕首:额巾,此处指盗匪。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡相应位置的答案标号涂黑。乘锐陵A吾乡B地C无营师D一巡推E治之F至G是H不知所为

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.累,堆积、重复的意思,与《老子》中“起于累土”的“累”意思相同。 |

| B.兢兢,形容小心谨慎的样子,与“兢兢业业”中的“兢兢”意思相同。 |

| C.仓卒,指做事急急忙忙,时间不充足,侧重指没有准备,也作“仓促”。 |

| D.祠,这里活用作“建祠”,我国古代常通过建祠的方式来表达对先贤的纪念。 |

| A.材料一介绍了姚鼐古文写作之师承,高度赞扬了方望溪、刘大櫆、姚范三位大儒的学问,并评价姚鼐对学问的研究更加精深。 |

| B.虽然“桐城派”的作家都是桐城人,但是它的影响力遍布全国,人们都认为姚鼐是散文家的正宗,要去他那里学习写作之道。 |

| C.榄乡这个地方从明朝以来,就没有遭受什么战事,去年十月份,敌人数十艘战舰忽然登岸,侵扰各地,造成了很大的影响。 |

| D.榄乡当地百姓学习武艺的人很多,一向以来身体都非常强健,后来对军事装备进行修缮补充,迫使人数众多的敌人不敢进攻。 |

(1)必义理为质,而后文有所附,考据有所归。

(2)武事渐弛,人不知兵,一旦有急,被难无足异。

5.桐城派以为“义理、考据、辞章,三者不可偏废”,请指出材料二中这“三者”的具体内容。

学者师达而有材,吾未知其不为圣人。圣人之所在,则天下

故师

疾学在于尊师,师尊则言

凡说者,兑①之也,非说之也。今世之说者,多弗能兑,而反说之。夫弗能兑而反说,是拯溺而硾②之

(选自《吕氏春秋·孟夏纪第四》)

【注】①兑:通“悦”。②硾(zhuì):系上重物使下沉。③堇(jǐn):野葛,可做毒药。

1.对下列句子中加点词的解释,

| A.圣人之所在,则天下 |

| B.圣人生于 |

| C.师尊则言 |

| D.遗理释义,以 |

| A.作者认为从师学习的人,如果他的老师通达而他自己又有才能,这样的人一般会成为圣人。 |

| B.古代的圣王没有不尊重老师的,做到尊师就不会去计较老师是否富贵荣耀了。像这样做了,那么这个学生的名号就响亮了,德行就彰显于天下了。 |

| C.文章用“拯溺而硾之以石”的比喻,是为了证明“使世益乱、不肖主重惑者,从此生矣”。 |

| D.作者认为老师要让自己尊贵起来,一定要明辨事理,推行道义。 |

①不疾学而能为魁士名人者,未之尝有也。

②夫弗能兑而反说,是拯溺而硾之以石也,是救病而饮之以堇也。

③位卑则足羞,官盛则近谀。(《师说》)