材料一 早在夏朝,大禹就通过商品交换的方法解决百姓饮食问题,商代时期,出现了以货币作为等价物的商品交换关系,西周时期,政府开始通过法律或制度对契约进行调整和规范。秦汉时期,政府严格限制契约订立主体资格的同时,将田地、房屋等不动产和丝织、牲畜等动产均纳入契约标的物种范畴之内。东晋时期,还出现了在两份契约骑缝处标注特殊字符的现象。隋唐宋元时期,寄托契约、租赁契约、担保契约和信用契约、信用证券、信用买卖契约等信用性契约形式不断出现。至明清时期,私人订立契约十分普遍,雇佣、婚嫁、合伙经营等都以契约作为主要凭证,“申牒和立账取问亲邻这两项代表封建朝廷政治权力和宗族势力对土地买卖干预的手续已被取消了”。

——摘编自李秋梅《论中国古代契约制度的发展与演变》

材料二 19世纪末期以来,郑观应等人提出的“商战”思想的付诸实践以及美国宪法、日本法学等西方法理的传入推动了近代中国契约法规的重要转型。20世纪初期的《大清民律草案》将契约视为最重要的法律行为而“成双方之行”,1912年,南京临时政府颁布的《内务部通饬保护人民财产令》中“私有财产权神圣原则”的确立,进一步推动了中国契约制度向近代的转化。在殖民化的商业浪潮面前,一部分失地农民逐渐转向城市谋生,开埠通商城市也逐渐成为中国新兴城市的主体。《大清现行刑律》、晚清的公司法、《中华民国民法》等法律中均有不少与契约相关的内容。

——摘编自李倩《民国时期契约制度研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代契约制度发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国近代契约制度取得新发展的表现及其动因。

(3)近年来出现了收藏民间契约文书的潮流。请简析契约文书的史料价值。

相似题推荐

材料一 中国古代,在自然经济之上,形成了家国合一的宗法伦理。中国法紧随宗族制成为道德执行工具,维护宗法等级是中华法系特质。春秋战国,礼崩乐坏、法家产生,法家“缘法而治”本质是权力本位;其典型观点“生法者,君也,守法者,臣也,法于法者,民也”,立法集于君主,不承认民众权利。中国古代权力观念发达,所谓法,一是刑法,二是官僚机构组织法,形成了异常发达的以公法为主的法律体系。法家强调“尊卑贵贱皆从法”,但在实践上,只对被统治者有威慑力,法治作为德治补充,为人治服务,这是中国法落后、缺乏法治精神的真正原因。

——摘编自《中国古代的“依法治国”》

材料二 在罗马早期社会中,商品经济孕育着自由、平等观念。个人意识使罗马公民在人与人,人与城邦之间表现为契约关系,使法律摆脱了宗教和道德的束缚,成为独立系统。古罗马法在平民与贵族的斗争中建立起来。罗马人把法治视为至高无上的信念和自然理性,注重法律的正义性和公正性。罗马以权利为本位的法治建设,把私人权利看作国家权利的最高准则,使私法成为罗马法的灵魂和精髓。法律面前人人平等,法律成为国家运行和社会生活的基本准则,法治作为治国的基本方略体现在罗马各个角落,共和国的法治精神成为西方法律的渊源。

——摘编自《古罗马共和国的“法治”》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括中国古代和古罗马法治的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代和古罗马法治不同特点的原因。

材料:古代中国追求和睦友好,向往“无讼”社会。首次明确提出“无讼”的是孔子。老子“无为”在诉讼上即归于“使民不争”。法家重刑,根本是为“无刑”也即“无讼”。“秦汉以降,司法官多奉行调处息讼原则”。至两宋调处制度化,明清则臻于完备。“明德息讼”官吏才会赢得好口碑,得到统治者赞赏。教化不成的兴讼之人、诉讼参与人,包括证人等均会被视为“待罪之身”。明代建构了双重调解程序:先民间调解,民间调解不能解决时再行诉讼,里老调处是民事诉讼的法定必经程序;即便进入诉讼程序,司法官也优先调解。清代州县诉讼内调解具强制性,当事双方需“遵命和息”。清代还存在委托调解制度,即州县接到诉状,认为事微不值或事关亲族关系不便公开传讯,则将诉状转达乡保、族长调处。又因民事纠纷多发于乡里,乡保易闻真实,这种“半官方”的乡保调解,不但极常见且十分有效于纠纷解决。当然官府也必然同时严密监控和管理。

——摘编自张嘉军《古代中国民事诉讼调解政策初探》

(1)根据材料并结合所学知识,简述推动我国古代民事调解机制形成发展的原因。

(2)请从“古为今用”出发,评价我国古代民事调解机制的当代价值。

材料一 《圣经》具有浓厚宗教色彩的同时,也彰显出丰富的社会规范思想。基督教要求人们立足于世俗社会来追求理想的天国,要求人们应当遵守世俗社会的法律。《创世纪》认为上帝创造了人,在上帝面前,人人都是平等的。《圣经》孕育了基督教法治传统的萌芽,在教会里,主教和信徒极力提倡法律的权威,主张法律权威高于国王的权威,国王应服从于法律,形成了教权与王权“双峰对峙”的局面。宗教改革后,教会影响力逐渐削弱,但在西方的个人价值、尊重人格的理念及婚姻、财产、继承、犯罪与刑罚等方面,教会法都一定程度地融入了近代法律条款中。

材料二 周公“引德入礼”,将道德观念注入礼的范畴,提出“以德配天”“明德慎罚”的理念,用“德”来沟通天命,使“德”成为评判是非的准绳和圭臬。荀子在重视“礼”的作用时,把“法”摄入“礼”的范畴,把“礼”和“法”看作是治国的基础和起点。随着专制皇权的不断强化,统治者通过特定的礼仪规范,以实现道德教化对民众进行引导与劝勉,使人遵守“上下有差、尊卑有别、长幼有序”。同时,即使有“王子犯法与庶民同罪”和“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”的理想,却总被“刑不上大夫,礼不下庶人”差级制的现实所遮蔽和湮灭。

——以上材料均摘编自靳浩辉《中西文化对勘视阈中的礼法之辩》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中世纪和近代基督教对社会教化产生的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出儒家礼治传统与西方基督教法治传统的不同点。

材料一 唐律继承了汉晋以礼入律的传统,《唐律疏议》明确说:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”唐律的法律形式也已经相当完备,“凡律以正刑定罪,令以设范立制,格以禁违止邪,式以轨物程事”。在法律的实施上,唐代统治者强调慎狱恤刑,特别是完善了死刑复核程序,唐太宗就曾说:“死者不可再生,用法务在简宽。”这样,在一定程度上有效防止了刑罚的滥用。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。

进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(1)根据材料一、归纳“唐律”所具有的特点。并结合所学知识,简要说明《唐律疏议》的重要历史地位。(2)依据材料二、归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

材料一 (鉴于)赋繁役重,官吏贪求……为此唐太宗指出)若安天下,必先正其身,未有身正而影曲,上治而下乱……而且)在律,正赃唯有六色:强盗、窃盗、枉法、不枉法、受所监临及坐赃。(明朝《大诰》中规定“不枉法者”被凌迟、枭首者极多,朱元璋还敕谕刑部)官吏受赃者,并罪通贿之人,徒其家于边,著为令。

——摘编自《唐律疏议·名例律X贞观政要以大明律》等

材料二 英、美是率先进入现代化的西方国家。两国的现代化进程从一开始就伴随着扃化现象的泛滥,随着腐化现象的日益严重直至达到腐败的程度。在英国,整个18世纪腐败现象都很严重,并在19世纪前期进入了高峰期。美国从18世纪到19世纪80年代将近100年间,腐败猖獗。其间,随着两国中产阶级的崛起和工人阶级政治参与的实现,英国在进入19世纪后,美国在19世纪末期和20世纪初,先后出现了以中产阶级和工人阶级为代表的改革社会运动,并成为推动政府进行改革的强大力量。在压力下,英、美两国的此番改革涉及广泛的政治领域,主要集中在选举制度、政治领导体制、人事管理制度和行政管理等方面,改革颇有成效。例如:美国的选举提名制度、英国的反对党制度、两国的现代公务员制度等都是这一时期体制改革的产物。而且随着改革的深入,肩败现象开始衰退。

——摘编自姜跃《国外廉政建设的经验与启示》

(1)根据材料一-.概括中国古代廉政建设的主要特点.并简析其主要影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代英.美等国腐败现象出现的背景,归纳其主要举措。

(3)从上述材料可得出什么启示?

唐律是中华法系的代表,《唐律疏议》是唐律的精髓和骨干;东罗马皇帝查士丁尼敕定的《法学阶梯》既是罗马法的重要组成部分,又是罗马“全部法学的基本原理”。

材料一 《唐律疏议》继承了此前数百年的成果,共30卷500条,分列为名例、卫禁、职制、户婚等12篇,《唐六典》对其内容和性质作了简洁准确的说明:“凡律以正刑定罪”,即有关犯罪和处罚的法律规定。《唐律疏议》开篇说:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹晨昏阳秋相须而成者也”,因此在关于斗、杀、伤等的规定中,同一种行为甚至可能出现“尊长不坐、卑幼处斩”的判罚。当然,《唐律疏议》仅仅是唐代法律体系中的一部分,其他法律形式还有令、格、式等,均由中央最高权力机构和它的代表皇帝发布。《唐律疏议》被宋元明清所继承,为东南亚诸国效仿,直至近代面对侵略被迫“变法”,中华法系才最终瓦解。

材料二 帝国五大法学家的部分学说经整理后,集中于《法学阶梯》《学说汇纂》中,和“法律、平民或元老院决议、皇帝的敕令和长官的告示”一样,可直接作为司法审判的依据。《法学阶梯》共4卷,涉及“自然人和家庭法,物权及遗嘱,法定继承、债务契约以及由侵权所生之债和诉讼”等内容。《法学阶梯》开篇说:“法学是关于神和人的事物的知识……实际上,法是善良和公正的艺术”,但第三编开头又接着说:“关于人的法律的主要区分如下:一切人不是自由人就是奴隶。”《法学阶梯》随帝国衰败而逐渐湮没,但人类开始迈向近代时,它和罗马法的其他部分被重新发现并开始复兴,最后加入到近代欧洲大陆法系之中。

——均摘编自张中秋《中西法律文化比较研究》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括《唐律疏议》和《法学阶梯》的特点。(2)根据材料一并结合所学知识,说明《唐律疏议》颁布的历史背景。

(3)根据材料二并结合所学知识,简析《法学阶梯》的影响。

材料一 唐代,唐高祖令裴寂等人在隋朝《开皇律》基础上制定了《武德律》,并编纂了令、格、式,与律配套,开创了唐律的四种形式。唐太宗时,房玄龄、长孙无忌主持对《武德律》进行长达十年时间的全面修订,形成《贞观律》。“凡削繁去蠢,变重为轻者,不可胜纪。”唐高宗时,又由长孙无忌等人编纂《永徽律》,同时还对《永徽律》进行逐条逐句统一注解。后世将《永徽律》与注疏的合编本称为《唐律疏议》,看作唐律的代表,明确规定“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”。……宋代法制基本上沿袭了唐律,宋太祖时,由窦仪主持编纂了《宋刑统》,内容与唐律大体相同……

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》(第二版)

材料二 庚子事变后,清廷被迫宣布预备立宪和修订法律。1902年5月13日,清廷发布谕旨:“现在通商交涉事益繁多,著派沈家本,伍廷芳将一切现行律例,按照交涉情形,参酌各国法律,悉心考订,妥为拟议,务期中外通行,有裨治理”。照此谕旨,修订法律大臣沈家本等人提出了“参考古今,博稽中外”,“专以模范列强为宗旨”的具体修律方针,得到清廷批准。……当然“旧律义关伦常诸条,不可率行变革”,这也是所谓贯穿修律始终的“中体西用”原则。

——摘编自曾宪义、赵晓耕《中国法制史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐朝法律的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明清末修律的历史背景,并分析其实质。

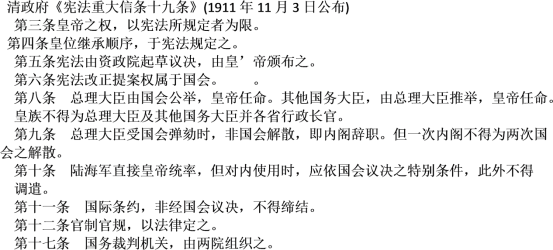

【推荐2】材料

(1)根据材料,概括《十九条》所设计宪政制度的突出特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出清政府发布《十九条》的历史背景,及其在中国宪政史上的积极影响。

材料一 中国古代的皇权一直凌驾于法权之上,皇帝的命令就是法律,臣民不得违背和更改。中国古代曾经创制了许多对皇权限制的措施,但收效甚微.唐朝初年,以唐太宗为首的统治集团创造性地提出了“天下之法”的概念,把以皇权为代表的行政权纳入法权的约来之下,在司法行政官员中树立了法律至上的观念,初步确立了司法官员独立审判的传统;明确规定司法行政官员在任职前须通过吏部主持的法律考试,使其在任职后能迅速胜任司法审判的事务。唐朝政府在诉讼程序上作了许多制度的设计,如实行三审立案审核制。唐代日家监察官员和上级司法长官还通过录四的方式监督、检查下级司法机关的审判。

——摘编自郑显文《审判中心主义视域下的唐代司法》

材料二 1906年,中央官制改革上谕规定:刑部著改为法部,专任司法;大理寺著改为大理院,专掌审判。据此,都察院退出司法领域,司法权被划分为司法行政权与司法审判权集中由法部与大理院行使,传统的司法与行政不分模式为之一变。大理院与法部基于原先大理寺与刑部的班底,调整了内部机构,明确了各部门的职能,进行内部机构重组。改革方案存在着明显的缺陷,部院在权限划分上争拗不休。部院关系的调整经历了一个从争权到相互协调、终于实现明确各自权限、分工合作的过程。清亡之前,从制度层面上来说,以司法独立原则为依归,部院自身转型的任务基本完成,部院之间也按照近代司法体制的要求进行了比较明确的分工。

——摘编自张从容《晚清中央司法机关的近代转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代“天下之法”提出的背景及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清司法机构改革的特点,并分析其影响。