材料一中国“大一统”历史的国家疆域观,其思想起源可追溯至(夏商周)三代。经过春秋战国时期的民族融合与文化交流,在春秋时期被称为夷狄的许多民族融于华夏,至战国时期形成了一个稳定的古代民族共同体—华夏族.民族融合与地区性的统一,为以华夏族为核心的“大一统”的出现奠定了基础。

与西方实体的民族国家相比,中国的国家疆域模式更多地表现出对一统理念的追求,而一统理念的边界又似乎是模糊不清的,这是因为中国传统国家理念中是以中心来划定边缘的,中心的意识要强于边缘的概念而政权的承接性与管治的范围则表达了对“中心”的正统性的崇拜与认可,成为疆域变迁合法性的基础。近代以来,在西方民族国家理论的冲击下,中国也试图以民族国家解释中国国家疆域形成的历史过程,从中华民族多元一体不可分割的历史表述国家一统的历史这是因为在世界主流强势文化的影响下,民族国家体系成为世界范围内主流合法的国家建构形式

——摘编自王超《疆域历史与历史疆域》

材料二民族主义是随着资本主义经济的发展,资产阶级反对宗教神权、封建专制、追求民主、自由和平等,以建立主权独立的民族国家的面目而出现的同时民族主义的危害性,特别是民族主义与暴力和侵略战争的联系,早在民族主义的初始阶段即已显露二当时,一种民族优越感和民族扩张的野心已在革命的法国开始出现。对自由主义原则的背离和对本民族利益的过分夸大,把自己的价值观和政治体制强加于其他民族而无视他们意愿和权利的趋向滋长起来拿破仑在鼓励和推进被征服地区的民族主义观念的同时,也把法兰西的民族沙文主义和扩张主义推向了顶峰……这表明民族主义已经与武力结合在一起,预示着欧洲列强在将要到来的帝国主义时期的民族利益纷争中所采取的政策。

——摘编自宋新伟《民族主义在近代西方的缘起和蜕变》

(1)根据材料一,概括中国国家疆域观的特点,并分析其对中华民族形成和发展的历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代欧洲民族国家形成的背景,并分析其历史影响。

相似题推荐

材料一 中国历代均重视对边疆的治理。秦将郡县制推行到边疆地区。汉王朝除了设置郡县外,还设立属国管理内徙边疆民族,使其成为汉王朝边疆防御的重要力量。唐朝追求“治安中国,而四夷自服”,实行开明的治边政策。另外,为维护边疆地区的安定,唐王朝确立了军镇屯戍制度。元朝通过设立行省实现了对边疆地区广泛而直接的管理。清王朝从中外一体(内地与边疆为一个整体)的认识出发,以积极态度治理边疆各民族,使其起到“屏藩”、“拱卫”作用。在实际运作中,突出改革行政体制,如中央设理藩院,主管边疆民族事务,地方则因地制宜采用不同的统治体制。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

材料二 明朝自太祖朱元璋及以后诸帝放弃元朝凭借边疆向外扩展的做法,继承汉唐“守在四夷”的治边之策。朱元璋分封的诸子大都遣镇北方,前朝重北轻南的治边传统仍被明朝继承。为防范“北虏”南下,明朝修建九边重镇,修缮长城并驻重兵,以强硬的军事手段应对北方游牧势力。明朝对南部边疆也未放弃经营。在南部蛮夷地区大量派驻军队,以卫所的形式驻守各地。卫所军士有军籍,携带家眷子女,世代相继为军户。军士中大部分参加屯田,小部分驻防。在南部边疆各省,郡县、卫所互为表里,施政则相辅相制。卫所主要安置在农业地区及形胜险要之处,遂形成大规模的军事性质的移民浪潮,推动了卫所地区社会的发展。在设置卫所以外蛮夷聚居的边远地区,明朝普遍推行土司制度,总体上实行卫所与土司结合统治的双轨制。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料三 2017年国务院办公厅印发的《兴边富民行动“十三五”规划》,对中国边境的基层社会发展提出了“强基固边、民生安边、产业兴边、开放睦边、生态护边、团结稳边”等六项工程的整体规划。习近平总书记在十九大报告中明确提出“促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同守卫祖国边疆、共同创造美好生活”,要求积极促进各民族交往交流交融,坚定落实民族区域自治制度,切实在边疆民族地区构筑中华民族共同精神家园。

——摘编自李春晖、丁瑞雪《中国共产党边疆治理中的中华民族共同体意识》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出古代治边政策的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明朝对南北边疆治理的不同措施并分析其积极意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,阐述你对“构筑中华民族共同精神家园”的认识。

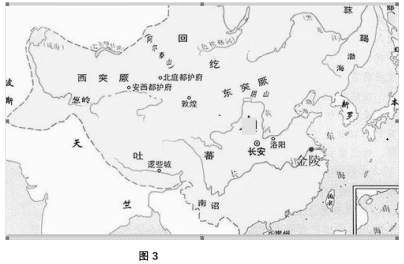

图3

请分别从图1、图2、图3中损取有效信息,并据此判断相对应的历史时期。。

材料一 中国传统文化中关于国家、民族关系的观点(部分)。

| 主张 | 出处 |

| 君子和而不同。 | 《论语》 |

| 视人之国若视其国;视人之家若视其家;视人之身若视其身。 | 《墨子》 |

| 四海之内若一家。 | 《荀子》 |

| 百姓昭明,协和万邦。 | 《尚书》 |

| 国不以利为利,以义为利也。 | 《礼记》 |

材料二 魏晋以来,入居中原的少数民族上层已具有相当高的汉文化修养。内迁较早的匈奴贵族如刘渊、刘宣等莫不综览经史、著诗文、工书草。北魏孝文帝亲政后重用儒士进行政治改革,实施了一系列移风易俗的政策,促使北方少数民族的生活习俗同汉族大致趋同。这一时期,胡服在中原流行,推动中国传统服饰由“上衣下裳制”向“上衣下裤制”转变。另外,以肉食、奶酪、茶酥、胡饼为特征的北方游牧民族的饮食,也为中华民族的饮食文化增添了新内容。著名的《敕勒歌》和《木兰诗》作为少数民族文化和汉文化碰撞的产物,可谓不可多得的传世佳作。北方民族的乐器、百戏杂伎以及绘画、雕塑、书法等也都为中华民族文化增添了新鲜血液。

——摘编自陈琳国、侯旭东《中国大通史·魏晋南北朝下》

材料三 1984年,国务院发布“关于农民进入集镇落户问题的通知”,城镇在对农民封闭20多年后终于使他们向城市迁移、就业成为可能……20世纪80年代和90年代前期,珠三角地区吸引了全国大量劳动力流入,广东省的流入人口规模在全国居首位。90年代以后,长三角地区(包括上海、江苏、浙江)对流入人口的吸引力逐渐增强,与珠三角等地区成为流入人口集中的都市圈。

——摘编自郑真真、杨舸《中国人口流动现状及未来趋势》

(1)根据材料一,归纳中国传统文化中关于国家、民族关系的主张。

(2)根据材料二,概括魏晋南北朝时期文化交融的特点。

(3)根据材料三,概括20世纪80年代以来我国人口流动的主要态势。结合所学知识,说明这一时期人口流动的主要原因。

(4)根据材料并结合所学知识,说明人口迁移对民族发展的积极作用。

材料一 欧洲民族国家的出现是受到内,外两方面原因的推动。从内部看,在欧洲近代社会大规模转型、原有的国家功能受到挑战后,新的社会力量和知识分子开始反抗传统的宗教文化,并致力于形成自身的民族意识和民族认同。从外部看,由于欧洲各区域发展的不平衡,国家间存在天然的竞争,而发展现代经济,无疑是在竞争中获胜的重要筹码。因此,谁要想在现代化的过程中不落后,就必须尽快地建立自己的民族国家。

——摘编自杨解朴《从文化共同体到后古典民族国家:德国民族国家演进浅析》

材料二 自19世纪末20世纪初开始,在西方殖民主义的冲击下,传统中国基于儒家文化之上的王朝国家观念被完全突破。以梁启超、孙中山为代表的先进知识分子,在近代中国国家转型的大背景下,试图重新建立对于现代中国的理解,近代意义上的民族国家观念开始形成。辛亥革命的意义则在于,它不仅在形式上推翻了封建君主专制政权,建立了亚洲第一个民主共和国。更在于它从社会制度和观念文化层面,实现了中国人国家观念由传统向现代的初步转型,并由此开启了近代以来中国民族国家建设的历史进程。从辛亥革命开始,民族国家的建构始终是中国社会政治发展的主题。

——摘编自孙军《辛亥革命与近代中国民族国家观念的确立》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳欧洲民族国家形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括影响近代中国民族国家观念形成的因素。

材料一 中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感可言,他们的忠诚要么是对封建领主,要么是对基督教的。文艺复兴和宗教政革把人们从宗教的束蝉下解放出来,现实社会的重要性提高,世俗权力特别是王权得到加强。通过马丁·路德翻译拉丁文《圣经》等方式,作为民族凝聚力重要工具的民族语言得到普及,使得宗教共同体的地位下降,民族共同体的地位上升。

——描编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

材料二 自鸦片战争以来,“亡国灭种”的遭遇使得原有的国家认同不断被摧毁,这极大地引发了人们的思考。梁启超认为,“朝也者,一家之私产也;圆也者,人民之公产也”,只有建立一个君主立宪的民族国家;并致力于开启、培养国民与此相应的国家认同感,中国方可立于世界民族国家之林。辛玄革命成功后,孙中山一再强调,各族“背得尊共和之权利,亦当尽共和之义务"。

——摘编自暨爱民《百年毅聚:近代中国民族国家的认同建构》

(1)根据材料一,指出近代西方民族国家观念形成的表现,并结合所学知识,分析西方民族国家观念形成的时代背景。

(2)根据材料二,指出梁启超和孙中山对民族国家的设想,并结合所学知识概括近代中国民族国家观念兴起的历史意义。

材料一 中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感而言,他们的忠诚要么是对封建领主,要么是对基督教的。文艺复兴和宗教改革把人们从宗教的束缚下解放出来,现实社会的重要性提高,世俗权力特别是王权得到加强。通过马丁·路德翻译拉丁文《圣经》等方式,作为民族凝聚力重要工具的民族语言得到普及,使得宗教共同体的地位下降,民族共同体的地位上升。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

材料二 自鸦片战争以来,“亡国灭种”的遭遇使得原有的国家认同不断被摧毁,这极大地引发了人们的思考。梁启超认为,“夫所谓·····元、明、清者,则皆朝名耳。朝也者,一家之私产也;国也者,人民之公产也”,只有建立一个君主立宪的民族国家,并致力于开启、培养国民与此相应的国家认同感,中国方可立于世界民族国家之林,革命派提出,中国在“异种残之,外邦逼之”情况下,建立起一个现代民族国家“殆不可以须臾缓”。辛亥革命成功后,孙中山一再强调“今日中华民国成立,满、汉、蒙古、回、藏五族合为一体”,各族“皆得享共和之权利,亦当尽共和之义务”。

——摘编自暨爱民《百年凝聚:近代中国民族国家的认同建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代西方民族国家观念形成的表现,并结合所学知识,从政治、经济、思想角度分析西方民族国家观念形成的时代背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代中国民族国家观念兴起的原因和意义。

(3)结合上述材料,谈谈你对民族国家观念的认识。