材料一 古籍记载,先秦时期,中原与沿海地区及海外就已经存在交往。战国时期,燕国与朝鲜、日本的交往一般是从登州湾出发,入渤海湾北向长山列岛至辽东半岛南端,沿半岛东侧北上鸭绿江口,再走朝鲜半岛西侧近海,至半岛尽头,穿越对马海峡,抵达日本本土。秦统一六国及其后的楚汉相争,导致不少内陆汉人逃到朝鲜半岛,有些人渡海进入日本。秦始皇时代的神仙传说与徐福东渡故事的真实性当然十分可疑,但这些在某种程度上反映了秦汉之际中国与日本、朝鲜的海上交往和催生弥生文化的历史。8、9世纪,“广州通海夷道”贯穿南海诸国、印度洋至波斯湾和东非海域,并与航向日本、朝鲜半岛的东北亚海路相连接,对东亚各国的发展影响巨大。

——摘编自李庆新《海洋贸易、货币流通与经济社会变迁——东亚海域沉船发现古代货币及相关问题思考》

材料二 “朝鲜”之称在古书里既可以用作国名,也可以用作地域名。如《盐铁论》中就有“(燕国)度辽东而攻朝鲜”的记录。《史记·朝鲜列传》亦载:“秦灭燕,属辽东外微(藩属)。”至晚在隋代,高句丽(东北少数民族扶余在公元前1世纪建立的政权,强盛时统治整个辽东半岛和朝鲜半岛北部)人在与中原的交往中,也把自己的政权所在地称为“辽东”,高句丽王元在给隋文帝的表中自称“辽东粪土臣元”。高句丽人对“辽东”内涵的认同,反映出高句丽人对中国的向心力。唐代裴矩、温彦博等大臣以“辽东之地,周为箕子之国;汉家之玄菟郡耳!魏,晋已前,近在提封之内,不可许以不臣”为由,要求恢复中原王朝对这里的直接管辖。以“辽东”指称朝鲜半岛北部的说法在唐代中原地区和高句丽国内的通行,恰是高句丽民族是中华民族组成部分的一个有力证据。

——摘编自杨军《朝鲜半岛与“辽东”内涵的失系》

(1)根据材料一,概括10世纪以前中国和东亚邻国交往的特征,并结合所学知识说明其意义。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出隋唐史籍中“朝鲜”和“辽东”关系的变化,并简析造成这一变化的因素。

相似题推荐

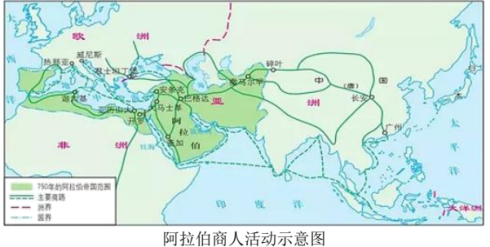

材料一 阿拉伯人通过将实力雄厚的部落结为联盟,加强了统治。在进行统治时,阿拉伯人并不拘泥于民族,而是以伊斯兰教为纽带把各个民族维系在一起,通过这种方式,阿拉伯人和波斯人建立了合作机制。这样一来,实现了由通过军事征服的“征服时代”向从事经济活动的“经济时代”转型。……阿拉伯帝国的中心从与地中海相连的地区向与印度洋相连的地区转移,印度洋被纳入阿拉伯帝国的版图,同时,阿拉伯帝国的经济活动中心也从干燥的地中海,转移到干燥地带和湿润地带的连接处,并进入将东非、西亚、印度、东南亚、中国南部连在一起的印度洋,阿拉伯帝国转型成为陆地和海洋的大商业帝国。

——摘编自(日)宫崎正胜《大国霸权:5000年世界海陆空争霸》

材料二 古代中国与阿拉伯作为亚洲两大异质文明的载体,通过贸易上的相互弥补,器物文明层面的彼此借鉴,宗教文化方面的交流融通,发掘和吸纳有益养分,满足各自所需,从而推动了社会发展和进步,也对世界文明作出巨大贡献。

——摘编自王铁铮《历史上中国与阿拉伯国家的交往及其影响》

(2)根据材料二及所学知识,用史实说明古代中国和阿拉伯推动了社会发展和进步,也对世界文明作出巨大贡献。

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料:“古典”指以“六经”为代表的先秦典籍。《史记》太史公曰:“书缺有间矣。”唐司马贞解释说:“言古典残缺有年栽,故曰有间。”《后汉书》称孝明皇帝“垂情古典,游意经艺……正坐自讲,诸儒并听”。

有学者提出,对“中国古典”的学术研究可称为“中国古典学”,它至少涵盖三个层面。其一,商周文献、诸子之学、秦汉典籍,以《汉书·艺文志》中所列六类书目为代表。其二,与典籍相关的文字学,如陶玉石器上的刻划文字、甲骨文、金文、简帛文字、两汉今古文以及相关的音韵学、训诂学,以汉代的《尔雅》《释名》《说文解字》为代表。其三,以传世经典与文字资料为线索,充分利用考古资料,统合研究“中国古典”,如古代文明、思想文化、学术史研究等。

有西方学者认为,从西周到魏晋时期为中华文明的“古典时代”。进入古典时代后,技术发展使得农业和整个文明的扩展速度与强度都大大超越过去。秦汉帝国确立了其后中华文明发展的基本要素。该文明要素的结构不仅包括庞大官僚体系和国内服务系统,还包括把这个广大的文明连接起来的道路和运河,支持着农业基础的灌溉网络,以及保护中国内地免于游牧民族袭扰的庞大的边墙。正如这些成就所表明的,中华文明是全部人类历史上最具创造力和影响力的文明之一。

——摘编自《百年考古推动中国古典学步入黄金时代》《全球文明史》等

根据材料并结合所学知识,归纳中国在“古典时代”的开创性贡献。

材料一 19世纪末,德国学者李希霍芬把古代中国与中亚、印度间以丝绸贸易为媒介的这条交通道路命名为“丝绸之路”。后来中国学者对此历史概念做了如下解释:

丝绸之路:以古代中国长安(今西安)为起点、经甘肃、新疆到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。因中国西运的货物以丝绸制品影响最大,故得名。通过丝绸之路,古代亚欧国家和人民互通有无,友好往来。

——摘编自李方《新疆历史古籍提要》等

材料二 3世纪,中国书籍传到日本。《旧唐书》记载“开元初又遣使来朝”“所得锡赉(指钱币)”则“尽市文籍”,遣唐使的使命不尽相同,但购书一直是其主要任务。随着宋明之际民间贸易往来的增加,大量中文图书输往日本。

——摘编自黄镇伟《中国编辑出版史》

材料三 开放·交流·合作

| ①开元初,栗田(日本使臣)复朝,请从诸儒受经……其副朝臣仲满慕华不肯去,易姓名曰朝衡,历左补阙、仪王友(官职名称),多所该识(掌握众多学识),久乃还。 ——《新唐书》 | ② 榆林窟壁画 《玄奘西行求法》 | ③ 在印度尼西亚打捞的一艘唐代商船中,发现的带阿拉伯人像的长沙窑瓷器。 |

(2)指出材料三中①②③的史料类型。并依据上述史料,概括唐代对外交流的特点。

材料一 中非交往在唐代的始于贞观年间。根据史料记载:“殊奈,昆仑人也……贞观二年(628)十月,使至朝贺。”天宝十年(751),唐朝人杜环到达过非洲。唐代的中非交通线主要有陆上丝绸之路和海上丝绸之路,8世纪后,陆路渐趋衰落。瓷器和丝绸是唐代时期输入非洲的大宗物品。从7世纪开始,东非海岸商业性城邦的兴起、发展和繁荣,推动了中国商品进入非洲。香料、象牙则是非洲输往唐代中国的主要物品。

——摘编自景兆玺:《唐代中非关系论述》

材料二 进入21世纪,中非关系快速发展,中非合作取得巨大成就。中国已成为非洲最大贸易伙伴、最大基础设施融资方、对非投资增速最快国家、非洲国际工程的主要承包方以及主要发展合作伙伴。非洲国家也积极支持中国在全球治理上的主张和倡议,非洲是中国提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议最积极的方向之一。面对百年变局,中非团结合作是世界和平发展的重要力量,能为非洲乃至全球繁荣发展和持久和平注入强劲动力。正如习近平总书记所言,“无论中国发展到哪一步,中国永远都把非洲国家当作自己的患难之交”。

——摘编自周玉渊:《大变局时代中非合作的新征程与新思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出唐代中非交往的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出新时代中国处理与非洲关系的基本原则。

问题。

材料一 宋代海上丝绸之路是当时世界上最重要的商路。在唐代,海上丝绸之路还是对陆路贸易的补充。《新唐书·地理志》记载,唐代与外界交通最重要的路线共七条,“一曰营州入安东道,二曰登州海行入高丽渤海道,三曰夏州塞外通大同云中道,四曰中受降城入回鹘道,五曰安西入西域道,六曰安南通天竺道,七曰广州通海夷道”。其中,五条为陆路,只有两条为海路。这种情况在宋代发生了根本转变。政权割据与战火连绵使陆上的交通受到阻塞,而且,全国经济中心向南迁移,海上丝绸之路成为对外交往的最主要通道。

宋代海路主要包括:从广州、泉州、宁波等港口出发,通往东南亚、南亚乃至西亚、东北非洲等地的南海航线;从明州、杭州、登州等港口出发,通往日本、朝鲜和琉球等地的东海航线。海上丝绸之路的兴盛改变了宋代社会,也影响了整个世界。

——摘编自《国际化的宋代与海上丝绸之路》

材料二 它让各地出现了许多前所未知的动植物新品种,改变了大陆的生态文明,在一定程度上改变了人们(尤其是欧洲人)的饮食结构与生活习惯。有些物种在欧亚大陆的传播,甚至为那里的人口增加提供了重要条件。印第安文明对人类影响最大的莫过于农作物的培育。他们培育出来的玉米、西红柿、甘薯、南瓜、菜豆、马铃薯、辣椒、花生、向日葵等作物,后来经欧洲殖民者传播到世界各地,对丰富人类的物质生活作出了重大贡献。……在与世界各种文明的碰撞与交流融合之中,西方现代文明茁壮成长为真正具有世界性的文明。

——摘编自计翔翔《地理大发现探幽》

(1)根据材料一指出唐宋海上丝绸之路的主要区别,并结合所学知识分析宋代海上丝绸之路鼎盛的原因。(2)根据材料二概括新航路开辟的主要作用,并结合材料一和所学知识,指出新航路开辟与海上丝绸之路在影响方面的最大区别。

中国边防、海防建设历史悠久。加快边疆发展,确保边疆巩固、边境安全。坚持陆海统筹,加快建设海洋强国。

材料一 张骞通西域后,设校尉管理屯田,“有副校尉,秩比两千石头,丞一人,司马、侯千人个二人。”唐朝统一西域后,唐政府在西域驻扎重兵,任命各级官吏,推行内地的均田制、租庸调制及府兵制,并在天山南路大兴屯田,使中原地区先进的农业生产技术进一步推广至西域。

——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

材料二鸦片战争后,“国初海防,仅备海盗而已。自道光中海禁大开,形势一变,海防亦重。”丁日昌也认为:“欲筹海防,宜以全力专顾台湾,庶台防无事而沿海可期安枕。”清末甲午战败割台时,光绪皇帝甚至哀叹“台割则天下人心皆去,朕何以为天下主?”

——摘编自刘耀《晚清台湾海防建设研究》

材料三2013年9月和10月,习近平主席借外访机会,分别提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。“一带一路”构想是中国面对新一轮对外开放,特别是加快向东南亚、中亚、南亚开放而提出的,是中国将自身发展战略与区域合作相对接的重大战略构想。

——据中国日报网2014年9月17日电

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉、唐加强对西域管理的主要措施,并说明这些措施的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述鸦片战争后,清政府“海防亦重”思想产生的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明“一带一路”的意义。

材料一 魏初风俗至陋。迁都之后于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。民族根底,莫如语言。语言消灭……孝文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。

——摘编自吕思勉《两晋南北朝史》

材料二 唐太宗在处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是对他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友,由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料三 明朝放弃元朝凭借边疆向外扩展的做法,继承汉唐“守在四夷”的治边之策。为防范“北虏”南下,明朝修建九边重镇,修缮长城并驻重兵,以强硬的军事手段应对北方游牧势力。明朝在南部边疆蛮夷地区大量派驻军队,以卫所的形式驻守各地。在设置卫所以外蛮夷聚居的边远地区,明朝普遍推行土司制度,总体上实行卫所与土司结合统治的双轨制。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

(1)根据材料一,概述孝文帝改革的原因。材料体现了改革中的哪些措施?

(2)阅读材料二,根据所学知识,指出唐太宗处理民族关系的“成熟的办法”。列举唐朝处理少数民族关系的方式(至少两例)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出明朝边疆治理的措施。

(4)综合上述材料,谈谈你对中国古代民族关系的认识。

| 时间 | 类型 | 出处 | 故事主要情节 |

| 东汉 | 史书 | 班固《汉书》 | (1)单于自言愿婿汉氏; (2)元帝应允,赐昭君给单于; (3)单于欢喜,上书愿保边境安宁; (4)昭君生子,后从胡俗复嫁呼韩邪之子。 |

| 宋(南朝) | 史书 | 范晔《后汉书》 | (1)昭君以良家子选入掖庭; (2)单于来朝,元帝以宫女赐之; (3)昭君入宫后不得见御,积悲怨,乃请掖庭令求行匈奴; (4)帝见(昭君貌美)大惊,意欲留之,而难于失信,遂于匈奴; (5)昭君生二子,及单于死,昭君上书求归,成帝敕令从胡俗,遂复为后单于阏氏(妻)。 |

| 元代 | 杂剧 | 马致远 《汉宫 秋》 | (1)昭君貌美,但不肯贿赂画工毛延寿,被其画得丑陋,独处冷宫; (2)元帝终见昭君,封为明妃,欲将毛延寿斩首; (3)毛延寿投奔单于,怂恿单于要挟汉帝献出昭君和亲; (4)匈奴强而汉弱,昭君自请和番,以息刀兵; (5)昭君不舍故国,不事二夫,在番汉交界处投江身亡; (6)元帝将毛延寿斩首,祭献明妃。 |

(2)《汉宫秋》作为文学作品,根据材料指出《汉宫秋》与史书中“昭君出塞”叙事的不同之处,并结合所学,分析《汉宫秋》创作的时代背景。