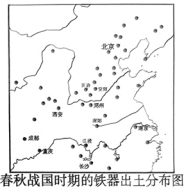

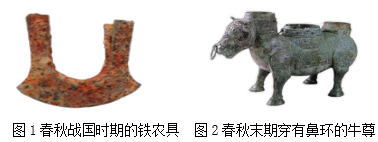

材料一 春秋以前的“耦耕”完全依靠人力,春秋战国时期有了牛耕,利用畜力进行耕作,大大提高了农业生产效率。春秋末期至战国早期人们普遍使用石、木等制成的农具,铁农具不占主要地位,而到了战国中后期,铁农具的数量超过了其他工具的总和。

——摘编自张岂之主编《中国历史·先秦卷》

材料二

材料三 战国时代,士已成为一个巨大的文化阶层,专门研究学问的"学士"地位最高。其中,以墨家、儒家、道家和法家为佼佼者。他们竞相表现,各逞其智,促进了学术的空前繁荣,产生了百家争鸣的局面。

——摘编自曾宪东《战国百家争鸣考》

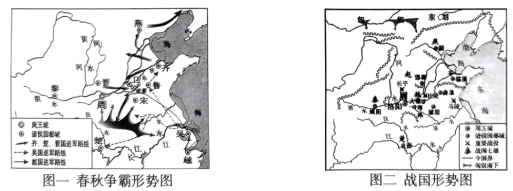

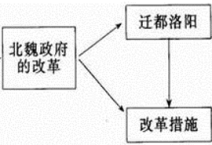

(1)根据材料一,指出春秋战国时期生产力水平提高的原因,并从铁器出土的数量和地点概括春秋战国时期铁制工具使用的特点。(2)材料二中的两幅形势图所反映的战争各有何特点?阐述它们的影响。

(3)根据材料三,指出战国时期百家争鸣局面出现的背景,并结合所学知识,简述这一局面的意义。

相似题推荐

材料一

材料二 根据《汉书》记载:周朝分封的诸侯国大约有“千八百国”。到春秋时期,还剩140多个诸侯国;到战国初期,只剩下十几个诸侯国。

材料三 春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的繁荣局面。

——中国历史七年级上册

(1)根据材料一,说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?这一现象有何影响?

(2)材料二中诸侯国数量不断减少的直接原因是什么?请用“一分为二”的唯物史观简要评述这一变化。

(3)材料三这些学派“互相辩论”的目的是什么?

(4)材料三局面的形成与材料一、二之间有什么内在联系?

材料一 “东周各大国……原来就是周王朝的诸侯国,本来就有共同的思想文化基础和共同的价值观念,这些思想观念、礼仪制度、时尚风俗伴随着这些大国的扩张也深深的渗透到周围非中原文化区的国家中,“华夏”和“中国”的观念这时已经形成并得到广泛认同。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 秦汉的中国已经凝为一个巨大的政治经济和文化的复杂系统。其中特别提及:政治力量的渗透到达了底层;经济力量将全国纳入一个巨大的网络中;而在文化发展方面,经过共同使用一套文字系统,以及儒家思想逐渐成为正统,建构起具有一定水平的价值观念。

——摘编自许倬云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》

(1)据材料一并结合所学知识,概括这一时期“华夏”和“中国”观念形成的主要因素。(2)据材料二,指出秦汉时期中国的特点。结合所学知识,指出秦汉使“政治力量的渗透到达底层”的政治制度。

材料一:春秋战国时期是我国进入阶级社会后民族融合的初步发展时期,诸侯国间频繁的兼并战争,大大加强了中原地区与周边民族的联系,促进了民族整合。

——百度百科民族融合

(1)材料一中提到的“诸侯国”和西周的哪一政治制度有关?依据材料一指出,春秋战国时期促进了民族融合的方式是什么?

材料二:张骞始开西域之迹

——<汉书>

(2)材料二指的是西汉时期的哪一历史事件?该事件产生了怎样的历史作用?

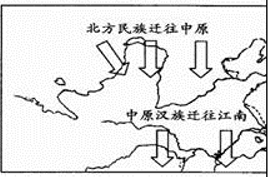

材料三:魏晋南北朝时期民族流动趋向

(3)依据图示指出魏晋南北朝时期人口迁徙的两种情形,想一想,人口迁徙的积极影响有哪些?

材料四:

(4)写出图中前秦和东晋在4世纪后期发生的著名战役的名称?图中氐族统一北方黄河流域之后哪一少数民族也统一了北方?

材料五:

(5)指出材料五中北魏政府的改革有怎样的作用。

(6)综合以上问题的探究并结合所学知识,请概括出促进民族融合的方式有哪些?(至少说出两点)

材料一:春秋时期有众多的诸侯国,其中比较强大的有十几个。他们相互之间展开激烈的争斗,一些强大诸侯先后称霸,成为霸主。

材料二:经过春秋近300年的纷争、大部分小诸侯国被兼并,出现了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦等七个强大的诸侯国。战国时期各诸侯国关系错综复杂、发生了无数的战争,出现了许多著名战役。

材料三:战国时期,各家学派在思想上、政治上的观点不同,相互抨击又相互影响,智慧纷呈,展现出无穷的魅力,出现了思想文化的繁荣局面,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰。

(1)材料一中的“称霸”的霸主有哪些?(写出两位)

(2)材料二中的“七个强大诸侯国”史称什么?请写出战国时期的著名战役两例。

(3)材料三中的“思想文化的繁荣局面”在历史上称为什么?

材料一

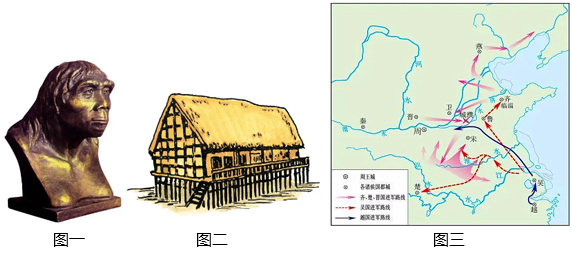

(1)图一是哪一早期人类头部复原图?图二我们称这是什么式样的房子?它是哪一原始居民建筑并居住的?

(2)图三中首先称霸的是谁?出现图三局面的背景是什么?

材料二 “赫奕我祖,人文之光,肇造吾华,大国泱泱,”在陕西省黄陵县桥山黄常陵,每年的清明节,来自海内外的万余名中华儿女都会在这里参加轩辕的公祭典礼。

(3)材料二中的“轩辕”指的是谁?由于轩辕为中华文明的发展作出很多贡献,他和谁被尊奉为“人文初祖”?

材料三 尽管这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难,但也促进了中原地区的社会转型及其与周边族群的交流与融合……为秦汉统一多民族国家的建立奠定了基础

——《简明中国史读本》

(4)材料三中,“中原地区的社会转型”指的是这时期社会性质发生了怎样的变化?材料三认为这一时期的兼并战争有什么积极的作用?

【材料一】

【材料二】

尽管这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难,但也促进了中原各地区……与周边族群的交流与融合,为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。……诸子心系天下,百家新说迭出,汇聚成中华民族优秀传统文化的源头活水。

——《简明中国历史读本》

请回答:

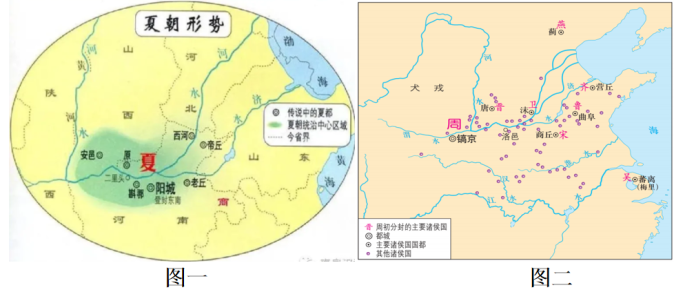

(1)材料一中图一王朝的建立者是谁?该王朝开创的哪个制度为以后历代王朝所承袭?

(2)根据材料一,指出从图一到图二,早期国家的疆域发生了什么变化?结合所学知识,列举一例商周时期典型的文明成果。

(3)材料二中“这一时期”是哪一时期?根据材料,归纳“兼并战争”的影响。

材料一:观察如图所示春秋战国时期的两幅图

(1)据材料一回答,代表当时我国生产力发展水平的两项重要技术分别是什么。

材料二:……戮力本(农桑)业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)。

——《史记商君列传》

(2)据材料二回答:为顺应生产力发展,“商君”采取了哪一经济措施?

材料三:“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语。故意说鲜卑语的,要罢官降爵。……择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——逯耀东《从平城到洛阳》

(3)概括材料三反映出来的改革措施。并指出北魏孝文帝改革的积极作用。

(4)综合以上两大改革,你认为改革成功的最关键因素是什么?

材料一 春秋战国时期的农业发展

材料二 根据《汉书》记载:周朝分封的诸侯国大约有“千八百国”。到春秋时期,还剩140多个诸侯国;到战国初期,只剩下十几个诸侯国。

材料三 春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的繁荣局面。

(1)根据材料一,说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?这一现象对周王朝的统治产生了怎样的影响?

(2)材料二中诸侯国数量不断减少的直接原因是什么?请用“一分为二”的唯物史观简要评述这一变化。

(3)材料三局面的形成与材料一、二之间有什么内在联系?

材料一 到了春秋战国时期,传统农业经营方式开始扩张,黄河流域丰厚的土地资源为这一次农业扩张提供了天然的舞台。在这次农业扩张过程中,中国传统农业的基本面貌被确立下来了,传统农业技术、耕作方式等都初步稳定。

——摘编自贺耀敏著《中国古代农业文明》

材料二

秦铜权 秦铜量 | 汉初,听任郡国自由铸钱,据《汉书·食货志》记载,文帝时“除盗铸钱令,使民放铸”,于是“盗铸如云而起”。这既造成了货币的混乱,又使富商大贾操纵铸币权,富比天子。 ——摘编自《中国货币史》 |

材料三 北方南下的个体流民或农户,不可能有现成的良田可供耕种……深入还未被圈占的山地,开垦小块土地以维生,便成为一种可能的选择……长江流域亦有不少丘陵、山地,这为早作农业的发展留下了很大的空间……东晋南朝政权在发生大旱、稻作因缺水难以进行时,敦促种麦……东晋南朝,面食流行,甚至为朝廷规定的祭品。

——摘编自何德章《六朝江南农业技术两题》

(1)根据材料一,分析春秋战国时期农业发展的原因。结合所学知识,指出春秋战国时期农业发展的表现。

(2)材料二图片体现了秦始皇巩固统一的哪一举措?根据材料二文字,概括汉初货币领域出现的问题。结合所学知识,指出汉武帝是如何解决这一问题的?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析东晋南朝时期江南地区农业发展的原因。综合上述材料并结合所学知识,从中国古代经济的发展中,你获得哪些认识?

材料一 战国时代,诸子百家之学异常活跃,极富创造力,被公认为中国思想文化史上灿烂辉煌的时代。中国两千年封建社会此伏彼起的各种学术思想,除了外来的佛学,几乎都渊源于春秋战国时代,都受到诸子之学的深远影响。

——颜世安《从“稷下学宫”看战国百家争鸣》

(1)材料一反映出战国时期在思想文化领域出现了什么局面?

(2)请写出材料一中“百家”中的两家及其代表人物。

材料二 冯友兰先生说:“孔子的仁,它的主要内容是‘爱人’,忠是己欲立而立人,已欲达而达人’,恕是‘己所不欲,勿施于人’,忠恕是实行仁的方法。”

——《孔子讨论文集》第1集

(3)材料二体现出孔子的核心思想是什么?孔子的主要思想集中在哪部著作中?结合所学,写出孔子的教育主张一项。

(4)为推动中华传统文化发展,请你设计一个班会主题。

材料一 战国时代,诸子百家之学异常活跃,极富创造力,被公认为中国思想文化史上灿烂辉煌的时代。中国两千年封建社会此伏彼起的各种学术思想,除了外来的佛学,几乎都渊源于春秋战国时代,都受到诸子之学的深远影响。

——颜世安《从“稷下学宫”看战国百家争鸣》

材料二 冯友兰先生说:“孔子的仁,它的主要内容是‘爱人’,忠是‘己欲立而立人,已欲达而达人’,恕是‘己所不欲,勿施于人’,忠恕是实行仁的方法。”

——《孔子讨论文集》第1集

(1)材料一反映出战国时期在思想文化领域出现了怎样的局面?这一局面有何重要影响?

(2)结合材料一写出战国“百家”中的两家及其代表人物。

(3)根据材料二指出孔子的“仁”的主要内容?结合所学知识,写出孔子在教育上有何重要贡献?

材料一:战国时期,农业生产力水平实现巨大飞跃,促进这一巨大飞跃的,便是铁制农具的广泛使用。随着铁制农具的推广,牛耕在农业中得到更普遍的运用。牛耕不仅能较大程度地提高农业耕作效率,而且可以做到深耕,有利于农作物生长。

——摘编自赵毅、赵轶峰主编《中国古代史》

材料二:秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯,……至于始皇,遂并天下。

——《汉书·食货志》

材料三:春秋战国时期是中国古代历史上社会政治经济急剧变动的时代,也是哲人辈出的时代,又是中国古代文化思想兴盛和发展的重要时期,国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序,人的本性是什么,围绕这些问题,诸子各派纷纷亮出自己的观点,各抒己见,争鸣辩论,为后世留下了一座极为丰富珍贵的思想宝库。

——《高中语文读本(必修三)》

诸回答:

(1)根据材料一概括这一时期“农业生产力水平实现巨大飞跃”的原因。

(2)材料二体现了“商君”改革的哪些措施?根据材料二并结合所学知识分析这次改革对秦国产生了什么影响?

(3)材料三中诸子各派争论的共同问题是什么?他们“争鸣辩论”的局面,历史上称为什么?根据材料三并结合所学知识写出这一局面产生的影响。

(4)通过分析上述材料,请你围绕社会的发展、国家的建设,谈谈你获得哪些认识?(至少写出两点)