1 . 柳亚子《题太平天国战史》:“楚歌声里霸图空,血染胡天烂漫红。煮豆燃萁谁管得,莫将成败论英雄。”诗中的“煮豆燃萁”是指( )

| A.北伐失利 | B.永安建制 | C.安庆保卫战失利 | D.天京事变 |

| A.和亲促进政治同盟 | B.对峙现象严重 |

| C.经济贸易交流密切 | D.战争激烈持久 |

【君主专制】

皇帝大权在握,是政权架构的核心。皇帝日常工作主要有:上朝、批阅文件、学习、巡视地方。

材料一 在古代,交通条件太差,出门非常辛苦劳累,大部分皇帝都是“宅男”。出远门较多的皇帝,首推秦始皇和隋炀帝。隋炀帝在位的大部分时间都在四处巡游,607年北巡,征发十余郡丁男凿太行山,以通驰道;征发丁男百余万筑长城。609年西巡,亲征平定吐谷浑,用计使西突厥泥橛处罗可汗降隋,设置鄯善等四郡,加强对丝绸之路的控制,使隋的疆域西边远及于今新疆维吾尔自治区东尔羌河之西。炀帝每次游幸,“从行宫掖,常十万人,所有供须,皆仰州县”。

——据白寿彝主编《中国通史》等整理

(1)依据材料一,说说你对隋炀帝巡视地方的看法。【中央集权】

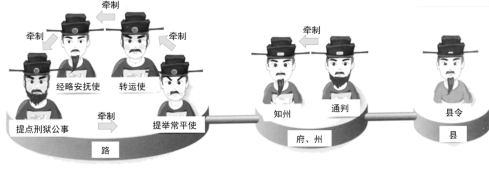

中央政府架构的基本原则是中央对地方“如身使臂,如臂使指”。宋太祖为了加强对地方的控制,采取了一系列措施。有人将这些措施图示如下:

【官僚制度】

通过考试选拔官吏是古代中国政治制度的创举,也是官僚制度的完善。

材料三

《神童诗》 (北宋)汪沫 朝为田舍郎, 暮登天子堂; 将相本无种。 男儿当自强。 学乃身之室, 儒为席上珍; 君看为宰相, 必用读书人。 | 科举制度在中国整整实行了一千三百年之久,从隋唐到宋元到明清,一直紧紧地伴随着中华文明史,科举的直接结果,是选拔出了十万名以上的进士,百万名以上的举人……就整体而言,却是中国历代官员的基本队伍,其中包括着一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。没有他们,也就没有了中国历史中最重要的一些部位。 ——余秋雨《山居笔记•十万进士》 | 中国学术思想之发展,先秦诸子而外,当以宋为最……其所以然者,殆由人主之奖进;而奖进之工具,即科举也。 ——邓丽禹《中国考核制度变》 |

材料一 宋太祖当皇帝第二年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——摘编自统编教材《历史》(七年级下册)

材料二 宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

——摘编自统编教材《历史》(七年级下册)

材料三 文官得到重用,逐渐形成以士大夫为主体的庞大的官僚集团。由于政治机构重叠,相互牵制,官员又互相推卸责任,大多不干实事,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

——摘编自统编教材《历史》(七年级下册)

(1)此君主针对材料一的“稍夺其权”、“制其钱谷”的建议分别采取了哪些措施?(2)材料二中的“做人莫做军”是由当时政府实施的哪一政策导致的?此政策对宋朝产生什么积极影响?

(3)为解决材料三中出现的问题,北宋政府进行了什么重大改革?

| A.南宋与金对峙 | B.宋辽对抗 | C.北宋与金对峙 | D.宋夏和议 |

材料一:

图一 图二

材料二:“……盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”

材料三:《西游记》歌词:“白龙马蹄朝西,驮着唐三藏跟着仨徒弟,西天取经上大路,一走就是几万里,什么妖魔鬼怪,什么美女画皮”。

(1)请你说出图—中的历史人物是谁?材料二诗中说该人物“舍己为人传道艺”,试举出传的一种“道艺”。(2)材料三中的“唐三藏”是谁?他还根据途中见闻,在弟子的帮助下写成哪一著作?

(3)综上所述,以上探究中,你有什么感悟?

| A.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。 |

| B.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 |

| C.尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。 |

| D.日本晁衡辞帝都,征帆一片绕蓬壶。 |

材料一 如表:

| 朝代 | 项目 | 南方诸路 | 北方诸路 | 南北比例 |

| 北宋(1045年) | 赋税(贯) | 35811000 | 45095000 | 约44:56 |

| 南宋(1196年) | 赋税(贯) | 60000000 | 14319000 | 约81:19 |

(2)结合所学知识,分析该现象出现的原因?

材料二:“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,唯有读书高。少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人。”

——〔宋〕汪洙《神童诗》

(3)材料二反映宋代政治的特点是什么?其积极作用是什么?| 观点 | 观点来源 |

| 维好安边境,和同乐小康 | 宋真宗《北征回銮诗》 |

| 以屈辱换取苟安 | 历史学家范文澜著《中国通史简编》,出版于1941年 |

| 辽宋关系既有积极性,也有消极性 | 历史学教授赵永春的论文,发表于2008年 |

| A.澶渊之盟的签订使不同民族间的矛盾完全消除 |

| B.澶渊之盟使辽与南宋之间长期保持和平局面 |

| C.对历史事件的评价没有确切的定论 |

| D.要辩证的看待澶渊之盟 |

【经济繁荣——底气】

材料一 自贞观以后,皇帝励精为治。至(贞观)八年、九年,频至丰稔(丰收),米斗四五钱,马牛布野,外户(家的外门)动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱。

——杜佑《通典》卷七

(1)材料中所叙述的社会状况是哪一个皇帝在位时出现的?他在位时期在经济上采取了什么措施?材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

——杜甫《忆昔》

(2)诗中所描绘的经济繁荣局面在历史上被称为什么?【民族交融——和气】

材料三 蕃人旧日不耕犁(少数民族原来不会耕地),相学如今种禾黍(如今也学会了种植庄稼)。

——王建《凉州行》

女为胡妇学胡妆(妇女都愿意学胡人化妆),伎进胡音务胡乐(歌女也愿意唱胡人音乐)。

——元稹《法曲》

(3)材料三的诗句反映了汉族和少数民族之间友好交往,相互学习,相互影响。请写出唐朝实行的民族政策?结合所学知识,举出一例证明该政策。【对外开放——大气】

材料四 唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西。中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了“胡风盛行”的景象。

(4)结合材料四,请写出唐朝实行怎样的对外政策。结合所学知识,任意举出一个“当时的中外交流盛况空前”的例子。【文艺多彩——才气】

材料五 中国被称为“诗的国度”,而诗之盛者莫过于唐。清代康熙年间编定的《全唐诗》收录的诗作就有4800多首。唐诗内容丰富,作者众多。唐诗与唐朝,盛衰与共,相辅相成,堪称“绝配”。

(5)唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期,请分别写出谁被誉为“诗仙”和“诗圣”。