1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在自然经济的条件下,人口和耕地是首位的生产资源,直接关系着一个社会的盛衰,所以,历代的封建统治者都十分重视。秦始皇统一中国以后,实行了“户籍相伍”制度,在农民的户籍中增加了年纪和土地占有状况。由于西晋末年的腐败政治和内战,以及十六国的北方混乱,引起北方人民大量流亡江南,到达长江流域的总数不少于70万人,滞留山东境内的达20万人。北方农民的南下,带来了比较先进的生产工具和生产技术,促使了南方农业生产水平的提高,南方的人口亦有较大增加。明洪武二十六年(1393年),便出现了天下田无荒弃的现象,按“黄册”登记的户口,户达16 052 860,口达60545 812,每户平均3. 77口。康熙五十年时宣布“滋生人丁,永不加赋”,不存在像前朝那样隐漏户口的情况。

——摘编自叶瑞汶《中国历代人口和耕地走势的分析》

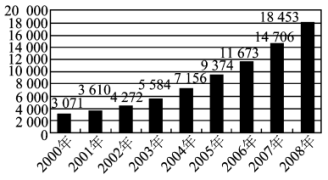

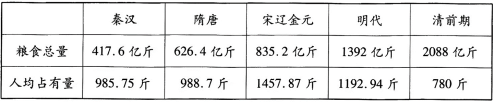

材料二:

说明:隋612年的数据是偏走的,在20多年里耕地增长了36.5亿亩,这个增长速度是不可靠的。春秋战国、魏晋南北朝、五代十国三个时期因为处于国家战乱分裂时期,资料记载很少,没有找到比较准确的数字,所以在图表上没有计入。

——摘编自梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代人口数量与耕地面积变化的特征,并说明促使这些特征形成的因素。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一历史时期,就“人口、耕地与社会生活”展开论述。

| A.各民族共同繁荣的原则得到贯彻 | B.边疆民族地区是西部开发的重点 |

| C.民族地区发展依赖固定资产投资 | D.少数民族地区经济总量快速上升 |

外国白银输入中国统计表

| 1570—1579年 | 5万两 |

| 1580—1589年 | 89万两 |

| 1590—1599年 | 70.3万两 |

| 1600—1609年 | 104.1万两 |

| 1610—1619年 | 103.7万两 |

| A.农产品商品化冲击了自然经济 | B.中国传统手工业仍然具有活力 |

| C.朝贡贸易发挥日益重要的作用 | D.白银大量流入影响了国内市场 |

| A.农村集市发展迅速 | B.市镇经济空前繁荣 |

| C.北方经济发展停滞 | D.南方经济地位提升 |

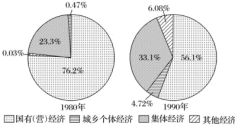

| A.非公有制经济已占据主导地位 | B.社会主义改造基本完成 |

| C.经济体制改革成效显著 | D.社会主义市场经济体制基本建立 |

| A.科举制彻底改变了特权阶级的地位 |

| B.科举制彻底消除了九品中正制的门第标准 |

| C.科举制拓宽了政治参与的途径 |

| D.科举制有利于社会各阶层的平等 |

| A.农业经济没有发生本质变化 | B.政府对土地兼并的态度摇摆不定 |

| C.两宋时期经济发展水平最高 | D.明清时期已经出现资本主义萌芽 |

| A.科技教育成为私学的主要内容 |

| B.官员选拔标准制约官学教育内容 |

| C.理学传播成为官学主要教育内容 |

| D.封建儒学教育扼杀士子创新思维 |

| A.南通等沿海港口城市开放 |

| B.城市经济体制改革开始推行 |

| C.浦东开放带来的辐射效应 |

| D.中国加入WTO促进经济发展 |

材料一 一直到甲午战争之后,清政府才开始痛切地认识到铁路之重要。当时,全国铁路才有360余千米,相比而言,美国是18.2万千米,英国是2.1万千米,法国是2.5万千米,连小小的日本岛国,也有3300千米。铁路在当年对经济之重要程度,宛若今天的互联网。在19世纪至20世纪之交的20多年里,伦敦和纽约两大股票交易所中的公司证券差不多都和铁路有关。美国经济史专家威廉·罗伊甚至认为,铁路公司塑造了公司化美国的早期历史,“简而言之,公司体制结构就是铁路体制结构”。

——摘编自吴晓波《跌宕一百年:中国企业1870—1977》

材料二 在2004年中国引进日本高铁技术时,川崎重工总裁曾建议中方技术人员用两个8年的时间来分别掌握时速200千米技术和时速350千米技术,最终中国高铁仅用6年就掌握到了时速350千米的高铁核心技术,并于2017年推出具有完全知识产权的“复兴号”动车组列车。相较于日本、法国、德国等传统高铁强国数十年的发展历史,中国高铁在短时间内实现了从无到有,甚至在技术等级、运营规模、安全可靠等方面均处于世界领先,实现了中国高铁从“追赶者”到“领跑者”的跨越。

通过对中国沪深A股上市企业2013—2017年的并购数据的研究发现,技术并购对自主创新能力具有显著正向影响,并购企业通过技术并购的方式加快企业技术能力完善,有助于提高自身技术创新能力,加快自主创新成果的产生。

截至2021年年底,中国高速铁路运营总里程超4万千米,约占全球高铁运营里程的百分之七十,并率先实现了“智能高铁”的技术创新。

——摘编自陈向博、丁慧平《中国高铁快速崛起的创新机理》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清时期中国铁路发展滞后的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明当代中国铁路崛起的表现,谈谈其对社会主义现代化建设新征程的启示。