| A.农业和手工业实现了结合 | B.制茶工艺特色鲜明 |

| C.农业生产商品化特征明显 | D.市民阶层逐渐形成 |

材料一 孔子卒后,《左传》等典籍记载,弟子将其故宅三间改作庙堂,岁时奉祀,为孔庙之始,属“因宅立庙”的家庙。《史记》记载,汉高祖“过鲁,以太牢祀焉”,开创皇帝到孔庙祭祀先河。汉武帝时,京城太学和地方郡县学开始祭孔,但此时学校中未设孔庙。东汉桓帝时,在孔庙设管理官吏,孔庙开始向“国庙”演变。

材料二 东晋时复兴儒学,南朝《宋书》载:东晋孝武帝根据儒生的建议,“选公卿二千石子弟为生,增造庙(孔庙)屋(太学)一百五十五间”。首次在太学里建置孔庙,将“庙”字置于“屋”前,以显其要。其空间布局按照《周礼》“左祖右社”的思想,建置为“左学右庙”,“庙学合一”的格局已经出现。目前南京的夫子庙即在东晋学宫旧址历经改建而成。

材料三 魏晋以后,在全国各地州县学里均设立孔庙,孔庙成为祭祀孔子与教育学生的重要场所。北魏从南齐夺得孔子故里后,献文帝立即派四朝元老汉臣高允代表皇帝到孔庙祭祀。孝文帝模仿汉制“立孔子庙于京师(平城)”,并亲赴鲁城(曲阜)孔庙祭祀,曾下诏:严令取消民间“求财求子消灾去病”的孔庙祭祀活动,重续了国家对孔庙的管理制度。

(1)阅读材料一、二,指出春秋、汉代与东晋三个时期孔庙的差异,并结合时代背景,说明产生差异的原因。

(2)阅读材料三,结合所学,分析北魏为何重视祭孔和修建孔庙。

材料一 春秋以前的青铜器以礼器为大宗,而且主要是王室、王臣铸造的礼器。随着王权衰落、诸侯国兴起,大小诸侯国纷纷铸造礼器,诸侯、卿大夫以至家臣铸造的青铜礼器骤然增多。这期间姬姓、姜姓大国的青铜礼器有大批发现,一些“庶姓”小国如邓国(曼姓)、都国(允姓)、邾国(曹姓)的礼器也有不少发现。到战国时,青铜日用器物如釜、铜镜、带钩等迅速增加,还出现了较多青铜农具和青铜建筑饰件,青铜器的使用逐步突破贵族礼乐的范围,扩大到社会生活的广泛领域。与此相关,分别以晋国、楚国、秦国为中心,形成各具特色的中原、南方、西方青铜器系统。

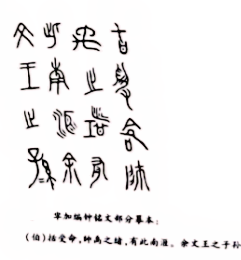

材料二 在2019年度全国十大考古新发现的入围项目中,湖北随州枣树林春秋曾国贵族墓地入选。出土了一套编钟,其铭文极具价值。芈加编钟铭文“帅禹之绪”“以长辞夏”,是继秦公簋、叔夷镈、幽公盟等传世青铜器之后,第一次经考古发掘出土的记载夏和禹的青铜器。

——摘编自路国权《考古写历史·东周谱新章》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期青铜器发展的表现。

(2)结合所学知识,指出材料二所述的青铜器及铭文的史料类型及史料价值。

乌青镇 | 各处大郡商客投行收买 |

濮院镇 | 客商来自闽广、两湖,北方各地 |

朱家角镇 | 京声标客往来不绝 |

罗店镇 | 镇上商贾凑集,大多徽商,贩卖棉布 |

| A.商业发展依赖商帮 | B.长途区域贩运盛行 |

| C.市镇主导经济发展 | D.全国形成统一市场 |

| A.司马迁的《史记》是一家之言,不足信 | B.商代相权凌驾于王权之上 |

| C.殷商政制已蕴涵限制王权的理念 | D.商代政治制度有一定的神秘色彩 |

材料一 为改变西汉前期的主流价值观,树立忠孝风尚,汉武帝把以前的举孝廉制度化。《汉书·武帝纪》记载:“今诏书昭先帝圣绪,令二千石举孝廉,所以化元元,移风易俗也。不举孝,不奉诏,当以不敬论。不察廉,不胜任也,当免。”汉武帝又大力提倡儒学,把五经教育官方化,在中央设五经博士,为博士官置弟子五十人,复其身;地方上,汉武帝也推广文翁的做法,各郡国都设立学官,教授儒学,宣扬忠孝之道。

——摘编自陈辉《秦汉社会主流价值观的转变及其借鉴意义》

材料二 在西方学者看来,文艺复兴时存在着这样的价值取向:“富裕的商人和银行家从中世纪时代对灵魂全神贯注的得救,转向渴望用他们获取的金钱去谋取城市积极的生活和享受现世的快乐,……因为在他们看来,接受生活的挑战比天国的许诺更激动人心。”当时诸如布鲁日、阿尔伯蒂和马基雅维里等人文主义者,都相继从不同角度论证和阐述财富不仅仅能给人以生活的幸福,更重要的是确立社会的尊严地位。同时,人文主义者强调:人生的目的是现世的享受而不是死后的永生。

——摘编自梁民愫、吴佳娜等《近代西欧转型时期的人文主义价值观》

材料三 1894年甲午中日战争以后,面临着迫在眉睫的民族危亡,价值观念的变革呈现出一个高峰。知识精英看待“天人之辩”时,不再把“天”(自然)理解成超人的主宰(上帝、神),在他们面前的是一幅机械论的宇宙图式,“质力相推”的世界,在自身固有的“动力”作用下的不同展开。这意味着“力量”上升为宇宙的本质。梁启超说道:“若何而自勉为优者适者,以求免予劣败淘汰之数,此则纯在力之范围,于命丝毫无与者也。……故明夫天演之公理者,必不肯弃自力不用而惟命是从也”

——摘自高瑞泉《近代价值观变革与晚清知识分子》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括指出汉武帝宣扬的主流价值观及其主要途径,并结合所学知识,分析其主要作用。

(2)根据材料二,概括指出文艺复兴时期人文主义价值观的主要内容。结合所学知识,简要说明人文主义价值观与同一时期西欧社会经济发展的关系。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析指出甲午战后知识分子价值观变革的主要原因。

材料一 明朝中期,以等级为特征的传统礼制进一步突破,知识分子阶层、商人阶层整体崛起,这些影响到社会风尚的变化。万历年间编纂的《通州志》记载,该地之前在饮食上很简朴,“贵家巨族,非有大故不张筵”,但如今“无故宴客者,一月凡几,客必专席”。张翰在《松窗梦语》中说:“国朝士女服饰皆有定制,洪武时期律令严明,人遵划一之法。代变风移,人皆志于尊崇富侈。”

——管汉晖、李稻葵《明代GDP初探》

材料二 隆庆元年(1567年)明穆宗下令开关,允许民间“远贩东西二洋”。明朝的这次“对外开放”迅速带来了对外贸易的繁荣。但是明朝的对外贸易呈现的是“一边倒”态势,出口量很大、进口量却很小,当时全世界白银产量中的1/2流向了中国,总数多达数亿两,明朝成了名副其实的“白银帝国”。富人阶层普遍喜欢囤积白银,一方面白银是财富的象征和避险的工具,另一方面也说明消费仍然不够活跃。而“重本抑末”政策对商人再投资也有鲜明导向。当时的社会排名是“士农工商”,当经商赚取到一定银子后,这些富人们往往不去扩大再投资,反而是去买田置地,需求端一直处于长期乏力的状态。大量白银没有进入消费领域,经济转入了通货紧缩。

为改变困局,尤其为了改善朝廷日益恶化的财政状况,明朝中后期接连实施了多次经济改革,包括嘉靖新政、隆万新政和张居正改革等。但这些改革的主要举措大多集中在财政税收领域,无法触及类似“供给侧”这样的深层次经济问题,无法回应新经济急需政策“松绑”的诉求。

——弗兰克《白银资本》

(1)概括材料一中的现象,并结合所学知识分析其产生的经济因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明朝政府所采取的措施并分析影响。

| A.将地方的人事任免权收归中央 |

| B.已认识到地方割据的根源 |

| C.有意防范地方势力膨胀的危害 |

| D.注重维护察举制度的公平 |

| A.辛亥革命以后农村需先解决土匪问题 |

| B.《独立周报》认为共和政治不适合中国 |

| C.辛亥革命后民主思想的影响极其有限 |

| D.当时的中国农民反对民主与共和的政治 |

材料一 宋元时期,中国的对外贸易和海上交通十分发达……中国的船只远达大西洋沿岸,指南针正是这些远航水手传到阿拉伯和波斯的。通过他们,中国发明的航海罗盘为欧洲人所熟悉。13世纪初,欧洲开始有航海中使用指南针的记载。

传教士大批来华是在明朝万历年间(1572-1620),他们带来了西方的天文、数学、地理、物理学和机械学知识……顺治和康熙(1644——1722)对传教士比较信任,西学遂大量传入。

——据吴国盛《科学的历程》

材料二 从鸦片战争到1895年,清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业。

——据张柏春《近现代中国科技发展的阶段特征》等

材料三 “两弹一星”研制成功,提升了中国的国际地位,促进了我国外交的发展,在中、美、苏战略大三角格局发生重大变化的背景下……从1965年到1975年的10年间,与中国建交的国家由49个猛增到107个,中国不但成了第三世界国家信赖的朋友,也逐步实现了与西方许多国家关系的正常化。

——王纪一《毛泽东与“两弹一星”战略决策》

(1)根据材料一概括宋代到明清时期中国科技的变化,并结合所学知识说明变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清政府引进西方技术的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明“两弹一星”的意义。