| A.人民代表大会制度 | B.政治协商制度 |

| C.民族区域自治制度 | D.村民自治制度 |

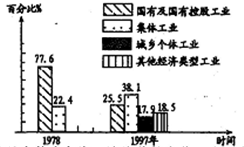

上图反映了我国国民经济总产值各类经济数据变化。这一变化反映了

| A.经济体制改革取得了显著的成就 | B.非公有制经济成为我国经济的主体 |

| C.社会主义市场经济体制已初步建立 | D.适应市场经济要求的现代企业制度建立 |

新中国1961年农业收购加价统计

| 种类 | 粮食 | 油料 | 生猪 | 禽蛋 |

| 提价幅度 | 20% | 13% | 26% | 37% |

以上信息表明我国

| A.“大跃进”取得成功 | B.正在调整国民经济 |

| C.轻工业发展十分迅速 | D.统购统销成效显著 |

材料一 万物皆有此理。理皆出一源。……如为君须仁, 为臣须敬,为子须孝,为父须慈,物物各具此理,而物物各异其用,然莫非一理之流行也。

——《朱子语类》

材料二 清朝学者赵翼的《陔余丛考》,对历代正史中受儒家伦理熏陶而累世同居的、并受政府褒奖的孝义之家的代表人物进行统计,以宋朝的人数最多。(转引自樊树志著《国史十六讲》P.166)宋代士绅阶层人数增多,常常通过教育进行规训,以家规、家礼、族规、乡约之类的规定,通过童蒙读物的传播、甚至通过祭祀以及仪式中常常有的娱乐性戏曲、说唱,把上层人士的知识、思想与信仰、广泛地传递到了民众之中……

——葛兆光著《中国思想史》第二卷

材料三 “古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也;今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,日:“我固为子孙创业也。”其既得之也,敲刺天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,日:“此我产业之花息也。”然则为天下之大害者,君而已矣!

——黄宗羲《原君》

后之人主,既得天下,唯恐其祚命之不长也,子孙之不能保有也,思患于未然以为之法。然则其所谓法者,一家之法而非天下之法也。是故秦变封建而为郡县,以郡县得私于我也;汉建庶孽,以其可以藩属于我也;宋解方镇之权,以方镇之不利于我也;此其法何曾有一毫为天下之心哉,而亦可谓之法乎?

——黄宗羲《明夷待访录》

材料四 三大思想家的政治思想在本质上仍是儒家的模式,但是在这一模式内部注入了时代的气息,是传统与时代、实验与经验的结合。

——黄晓军《明末清初三大思想家的政治思想》

(1)材料一中,朱熹对道德规范提出了什么新的见解?分析其产生的历史影响

(2)依据材料二,宋朝是怎样推动理学思想逐步深入到古代中国社会各地区、各阶层的?

(3)材料三中黄宗羲提出了什么样的主张?这是一种什么思想?

(4)结合所学知识指出,明末清初三大思想家为儒学注入了怎样的时代信息?分析这些“时代信息”出现的背景。

材料一 阳嘉元年(东汉顺帝年号,公元132年),尚书令左雄议改察举之制。……雄上言:“郡国孝廉,古之贡士,出则宰人,宣协风教。若其面墙(无真才实学),则无所施用。孔子曰‘四十不惑’,礼称‘强仕’。请自今孝廉年不满四十,不得察举。皆先诣公府,诸生试家法,儒有一家之学,故曰家法。文吏课笺奏,副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。有不承科令者,正其罪法。若有茂才异行,自可不拘年齿。”帝从之,於是班下郡国。

——唐·杜佑《通典》卷十三《选举一》

材料二 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取,……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

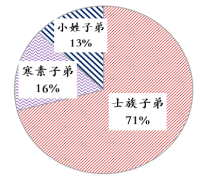

材料三 入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

| 朝代 | 东晋 | 隋 | 唐 | 北宋 |

| 比例 | 4% | 17.2% | 24.5% | 46.1% |

——数据来源于何怀宏《选举社会》

(1)根据材料一,概括左雄改革察举制的主要内容。结合所学知识,分析其改制原因。

(2)根据材料二,概括隋朝选官制度的特点。

(3)根据材料三,分析科举制取代察举制的主要作用。结合所学知识,分析这一变化所反映的古代政治发展趋势。

| A.依然是为选拔士族子弟而设立的 |

| B.兼顾寒素、小姓,扩大选拔范围 |

| C.沿袭以门第出身作为选官的标准 |

| D.杜绝了世代公卿、门阀恩荫现象 |

| A.官员的文化素养普遍提高 | B.加强了对士大夫的思想控制 |

| C.统治基础得以进一步扩大 | D.实现了选官制度的公平公正 |

材料一 山西浑源李峪村于20世纪20年代初期发现的春秋后期晋墓出土有牛尊,特别引人注意的是牛鼻上有鼻环。

材料二 春秋时期“共主衰微,王命不行”,战国时期“砥砺甲兵,时争利于天下”。据许倬云先生统计,春秋259年间,就《左传》记载,共计大小战役1200余次,和平时间为78年;战国的242年中,共计战役460余次,和平时间89年。

材料三 就百亩之田而言,《周礼·小司徒》云,“上地家七人”,但至战国之初,却成为“上农夫食九人”(《孟子·万章下》),土地生产力增加28.57%,而人口则更大幅度地增加。

(1)根据材料一中的考古发现,可以初步推测当时哪些社会生产情况?

(2)材料二、三反映了春秋战国时期怎样的时代特征?

(3)还有哪些史实既是以上材料所述社会现实在思想意识领域的反映,也是构成这个时代特征的重要内容?

| A.文化统一为政治统一准备了条件 |

| B.文化统一与政治统一之趋势并驾齐驱 |

| C.争霸战争促进了文化的发展与交流 |

| D.文化发展呈现统一性与多样性共生的局面 |

| 朝代 | 丞相(宰相、副相)人数 | 朝代 | 丞相(宰相、副相)人数 |

| 秦 | 6位 | 两宋 | 121位 |

| 西汉 | 47位 | 明 | 4位 |

| 唐 | 182位 | 清 | 0 |

| A.中国古代宰相权力持续削弱 |

| B.宰相人数变化反映君主专制加强 |

| C.唐宋时期宰相增多威胁皇权 |

| D.明代宰相人数减少提高行政效率 |