材料一 宋代文化是唐代文化的延续和发展。唐代所建立的三省六部、科举、均田等制度,已经标志着行政管理体制的完善。宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,中枢大臣之间,中央和地方之间得以相互制衡。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 阁臣至仁宣,以部院职、兼公狐衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——摘编自姜德成《明代内阁制浅议》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述宋代政治制度上中央和地方“相互制衡”的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,概括明朝内阁阁臣的地位变化及其参政优势,分析对明代政治建设的积极意义。

材料一 1971年,中华人民共和国恢复在联合国的一切合法权利。中国在联合国代表权的恢复是中国打破遏制、走向世界舞台的重要一步。这表明,世界各国已经承认了中华人民共和国中央人民政府是中国唯一合法政府,中国已经进入了国际社会,在国际上的地位和影响力大大提高,在国际社会所发挥的作用也越来越大,为日后中国恢复在关贸总协定缔约国的地位、加入世界贸易组织奠定了政治基础。重返联合国后,中国一直支持第三世界国家,积极致力于建立新的国际经济秩序,推动联合国改革,维护《联合国宪章》宗旨。

——摘编自高秀清《在中国重返联合国历程中美日等国所实施的阻挠策略浅议》等

材料二 党的十九大以来,习近平总书记多次指出“当今世界正经历百年未有之大变局”。中国将坚定以维护核心利益为使命,坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治,坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。同时积极发展伙伴关系,促进大国协调和良性互动,同各国友好合作,推动构建新型国际关系,使中国的朋友圈越来越广,新朋友越来越多,老朋友越来越铁。中国积极推动构建人类命运共同体,为解决人类面临的共同挑战贡献更多、更好的中国智慧、中国方案,充分发挥了作为负责任大国的作用,为世界和平与发展作出了新的重大贡献。

——摘编自高杨《书写新时代中国特色大国外交新篇章》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中华人民共和国恢复联合国合法席位的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈对新时代中国特色大国外交的认识。

材料一 明太祖初壹海内,仍元制,设中书省,综理机务。……行之一纪,革中书省,归其政于六部,遂设四辅官。又仿宋制,置殿阁大学士,而其官不备,其人亦无所表见。燮理无闻,何关政本,视前代宰执,迥乎异矣。成祖简翰林官直文渊阁,参预机务,有历升至大学士者。其时章疏直达御前,多出宸断。儒臣入直,备顾问而已。

——摘编自[清]张廷玉《明史》卷一○九《宰辅年表一》

材料二 阁臣至仁宣,以部院职、兼公孤衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——摘编自姜德成《明代内阁制浅议》

(1)据材料一并结合所学知识,指出明初中央官制演进的基本特点,结合相关史实加以说明。(2)据材料二并结合所学知识,概括明朝内阁阁臣的地位变化及其参政优势,分析对明代政治建设的积极意义。

(3)综合上述材料,结合所学知识,指出明代中央官制的发展趋势。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 阁臣至仁宣,以部院职、兼公孤衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少掺杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——摘编自姜德成《明代内阁制浅议》

材料二 从专制制度下君权的绝对性出发,也必然要求一种“君为臣纲”的君臣关系,必然要求官僚组织具有高度的依附性、从属性和灵活性,一切以君主的意志为转移,以君主的是非为是非……为了获得统治的效益,它一方面离不开一种强大的、有组织的力量,但又拒斥和恐惧这种力量所必然伴生的组织性、自主性或相对独立的价值取向……作为百官之长的宰相是官僚组织的代表,必然具有自己的相对独立性。同时,宰相地位十分特殊,是皇帝之下权力最大、地位最尊的职务,宰相的这种特殊地位和身份更容易遭到皇帝的猜忌,这就埋下了君权与相权冲突摩擦的根苗。

——摘编自张星久《中国君主专制政体下的君权与相权冲突问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出内阁制度在明代政治中的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国古代君权与相权冲突的原因。

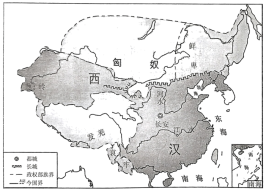

材料一

西汉形势图

张骞“凿空”后,西汉开始控制西域,第一次形成由河西走廊连接中原和西域的版图,形状如图。

西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。盛唐时期,该形状的版图又一次形成。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》等

材料二 中原王朝一般属于农耕政权,生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区。其疆域也往往以该区域的边缘为界:北阻大漠、草原,沿年均400毫米等降水量线修筑长城,区隔游牧;东南阻于浩瀚无垠的太平洋;西南阻于山高流急的横断山脉和高耸入云的青藏高原;只有西北沿河西走廊的狭长农耕带通向新疆。

新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化,形成了绿洲农业,也便于中原王朝驻屯军队。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》等

(1)根据材料一并结合所学,指出西汉时期西部版图相较秦朝时的变化,以及相应的管理机构设置。(2)根据材料并结合所学,分析该形状版图反复出现的原因。

材料一 今天的中国,按自然地理学的概念可分为三大板块。一是东南季风区,二是西北干旱区,三是青藏高原,从这个角度看,把三个板块合起来叫“大一统”。不同自然生态的地方必然有不同的治理方式,“一国多制”是中国自古以来的经验。汉民族有丰富的治理农业发达区的经验。清朝又延续了从辽金一直到元多个游牧民族的治理经验,并将其带入了中原地带,为三大自然地理板块合一、奠定了比较坚实的基础。

——摘编自曹锦清《中国郡县版图:大一统国家的形成与发展》

材料二 1864年,英国支持的浩罕军官阿古柏入侵新疆。1871年,俄国以保护侨民为由出兵占据了伊犁。1875年,左宗棠受命督办西北军务,他严选入疆部队,购买了当时最先进的德式和美式枪炮,还命兰州制造局为西征军仿制和改造了一批先进武器。前敌总指挥刘锦棠执行先阿后俄、缓进急战、剿抚兼施的收复策略,仅一年半就消灭了阿古柏政权。英媒称“显然中国将不顾一切地坚持其主张”。俄国军事家认为“中国的实力难以估测”。1881年,经过一年艰苦谈判,清政府收回了伊犁。

——摘编自李芳《清军在新疆军事胜利与〈伊犁条约〉的签订》

材料三 “中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。”“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。”“中华人民共和国是统一的多民族的国家。各民族一律平等。各少数民族聚居的地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。”

——摘自1954年《中华人民共和国宪法》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代三大自然地理板块走向“大一统”的基本特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析清军取得军事胜利的原因及历史意义。

(3)综合以上材料并结合所学知识,指出新中国在大一统国家治理方面的跨越性发展。

材料一 1915年李石曾、吴玉章、吴稚晖等发起组织勤工俭学会,以“勤以工作,俭以求学,增进劳动者的知识”为宗旨。介绍学生赴法、联系入厂、入校、发放维持费等一应由其负责。……旅欧同人还联合法国学者创建华法教育会组织大批学生赴法,1919年到1920年, 来自全国18省的20批青年1700多人先后赴法, 周恩来、邓小平、聂荣臻、蔡和森、向警予等都是其中的成员,留法勤工俭学运动达到高潮。这场运动已经远远超出一般出国留学的含义,无论在留学史上还是在政治史、革命史以及文化史上,都留下了浓墨重彩的一笔。

——摘编自张士伟《近代中法高等教育交流史研究》

材料二 20世纪80年代以来,中法高等教育合作的规模逐渐扩大,人才培养层次也稳步提升。中国驻法国大使馆教育处成为所有相关职能部门的协调中心和决策核心。中国政府创办《人民日报》海外版和邓小平提名的《神舟学人》杂志,成为留学人员了解国内情况的重要渠道。2004年,两国元首发表《中法联合声明》,提到了教育文化方面开展新的合作。同年,中法相互承认高等教育法定的各种学历、学位和毕业文凭。2010年,两国签署《关于开展青年学生交流活动的意向声明》《中法高等教育合作机制框架协议》。

——摘编自刘天乔《中法高等教育合作研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“这场运动已经远远超出一般出国留学”的含义。(2)根据材料并结合所学知识,指出20世纪80年代以来中法留学事业的新变化并分析其原因。

材料一 16世纪,西式建筑在中国出现,多集中于澳门,主要由传教士和殖民商人修建。18世纪,由传教士郎世宁、王致诚设计,中国工匠精心修建的圆明园分园——长春园的欧式宫殿,是中西建筑文化交流的光辉典范。鸦片战争后,西式建筑作为工业文明的体现,开始大量传入中国,给国人巨大的思想冲击,如康有为见识了香港西式建筑林立、街路整齐后,认为西人治国有方,进而摒弃了“西人为古之夷狄”的看法。20世纪上半叶、西式建筑规模进一步扩大,如上海国际饭店高达24层。另外,资政院、教堂、医院等建筑也一改中国传统建筑“城高池深”的特点,体现了某些近代社会的气息。

——摘编自田毅鹏《西式建筑进入中国的沧桑往事》

材料二 早在秦汉时期,西方就通过陆路交通,从中国瓷器、漆器等商品上的建筑、风景图案信息来猜想推测中国园林。16世纪末开始,来华传教士的著作中对中国园林的记录让西方全新认知了中国园林,如《张诚日记》认为中国屋宇、花园的美在于布置得宜和对自然的模仿。18世纪,传教士马国贤、王致诚分别将《避暑山庄图咏》《圆明园图咏》传到西方,让西方对中国园林的了解进入到图像时代。受中国园林艺术影响,英国率先在西方兴建了以自然主义和浪漫主义为特征的自然风景园。

——摘编自李晓丹《17—18世纪中西建筑文化交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后西式建筑大量传入中国的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析西式建筑风格东渐和中国园林艺术西传的不同。

材料一 “一边倒”外交政策给中国带来的战略意义十分重大。苏联、东欧等社会主义国家向中国提供贷款、派遣专家、提供大量技术资料以及培养一大批建设人才等经济援助举措,对于“一穷二白”的新中国来说,无疑是雪中送炭。由于有苏联作后盾,新中国更拥有力量来消灭旧中国在政治、经济、社会和文化方面的遗产,并进行新的国家建设和社会改造,以应对来自国内外对中国革命的种种威胁。实行“一边倒”外交政策以后,中苏两国签订了《中苏友好同盟互助条约》,两国关系迅猛发展。

——摘编自张梅红《浅析新中国“一边倒”外交政策》

材料二 党的十一届三中全会后,随着党和国家工作重点的转移和改革开放的展开,争取一个有利于我国现代化建设的国际和平环境越来越成为全党的共识,党中央开始对外交政策进行重大调整。首先是对战争与和平问题作出科学判断,提出“和平与发展是当代世界的两大问题”的重要论断,同时主张世界上所有国家不论大小、富贫、强弱一律平等,各国的事应由各国人民自己去管,世界上的事应由各国协商解决。中国决不称霸,也坚决反对来自任何方面和以任何形式出现的霸权主义。中国决不依附于任何一个超级大国,也决不同它们任何一方结盟。中国不以社会制度和意识形态的异同来决定亲疏、好恶。

——摘编自中央党史和文献研究院《中国共产党简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析新中国成立初期“一边倒”外交政策的作用。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括改革开放新时期我国外交政策的变。

材料一 自秦汉至明清,县以下的基层行政组织多是乡里两级。从表面上看“里”具有乡约自治功能,但本质上是以村落为基础的赋役征收单位,乡(管、都、保)则是介于县与里之间由若干村落组成的地域性行政单元,而家族是乡土社会不可忽视的治理依托。乡里承担着维持国家在基层正常运转的重要任务。秦汉时期,在有秩、游微之外,由三老负责教化便有很强的自治色彩。到隋唐时期,乡的功能进一步弱化,基层权力向州县集中。王安石变法后,县以下的保甲组织开始成为皇权的载体,国家对基层社会的渗透增强,乡里自治色彩再次削弱。基层行政权力的缩小、行政人员威信和统治力的下降为士绅和宗族势力的补充提供了空间。

——摘编自王伟进等《我国古代乡村治理的演进特征及其影响》

材料二 新中国成立后,乡村治理实行了国家主导下的“政社合一”的治理模式。这种治理模式下,乡村治理的主体是单一的政府;政革开放以后,政府的单一主体模式被打破,开始了政府与市场两元主体治理时期。2006年农村税费改革以后,乡村的治理主体又开始发生变化,尤其是在新农村建设的推动下,乡村治理形成了以广大农民为主体,政府、市场、社会组织、新乡贤等多种组织和个人参与的多元主体的乡村治理模式。新时代,为了推进乡村治理体系现代化,一个以农民为主体,政府、社会组织、新乡贤以及新型经营主体参与的多元主体的乡村治理体系正在不断完善。这样的体系构建既保障了农民在乡村治理中的主体地位,调动了其参与乡村建设和发展的积极性,也提升了乡村治理的效果。

——摘编自蒋永穆等《新中国70年乡村治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代乡村治理的主要特征,并对古代的乡村治理简要评价。(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立以来我国乡村治理主体发生的变化过程并分析其原因。

(3)根据上述材料,谈谈你对中国乡村治理的认识。