材料 晚清政治史起于1840年前后的鸦片战争,讫于1912年2月12日清帝逊位。新中国成立后,1950—1966年为晚清政治史新体系构建阶段。这一时期晚清政治史研究的一个变化是以历史唯物主义观点把晚清政治史的研究完全从清史学科中剥离出来,归属于中国近代史学科范畴;另一重大变化是站在无产阶级的立场上,将现代化叙事模式当作资产阶级史观加以批判和摒弃,构建起一个纯粹的革命史体系。这个革命史体系以阶级斗争为主线,以“两个过程”为基本发展线索,揭示晚清中国半殖民地化和半封建化过程,突出人民群众反帝反封建斗争的过程,并以“三次革命高潮”和“八大事件”为具体内容。“三次革命高潮”,即第一次为太平天国农民起义,第二次为戊戌变法和义和团反帝运动,第三次为辛亥革命。“八大事件”,即两次鸦片战争、中日战争、八国联军侵华战争、太平天国运动、洋务运动、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命。这一时期的国内晚清政治史研究,都是在这一体系之下展开的。但在“八大事件”的研究中,洋务运动虽然历经30余年,在晚清历史中占有十分重要地位,但由于是清朝统治阶级发动,未被列入“三次革命高潮”序列,因此并不受学界重视。同样,清末最后十年新政作为辛亥革命的对立面,几乎被学术界忽视。

——摘编自崔志海《晚清政治史研究70年回眸与展望》

(1)指出这一时期晚清政治史研究的主要依据,并概括其突出特征。

(2)试以“晚清时期政治史”为单元标题,重新构建一个不少于4课内容的“目录摘编”。(要求:时空、事件逻辑清晰,内容须包括“课时”、“子目”标题以及材料中的史实)

材料一 秦灭周祀,并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海。天下之士,斐然向风。若是,何也?曰:近古之无王者久矣。周室卑微,五霸既灭,令不行于天下。是以诸侯力政,强凌弱,众暴寡,兵革不休,士民罢弊。今秦南面而王天下,是上有天子也。既元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。当此之时,专威定功,安危之本,在于此矣。

——《过秦论中篇》

材料二 (雍正帝)谕内阁:“中国之一统始于秦氏,塞外之一统始于元氏,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”“康乾盛世”时期,版图在前代王朝的基础上进一步开拓、巩固,对边疆民族地区的统治管理也取得了突出成就,在中国作为统一多民族国家的发展史上具有极为重要的历史地位。

——摘编自《清实录》、张帆《中国古代简史》

材料三 当人们唱起“中华民族到了最危险的时候”时,不管是汉族、满族、蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、壮族,还是其他许多兄弟民族,不管是国内的居民还是海外的华侨,都同样难以抑制地热血沸腾,聚结成一个整体去抵抗外来的侵略者。

——引自金冲及《二十世纪中国史纲》

根据材料并结合所学,以“统一多民族国家的发展”为主题,写一篇历史小短文。(要求:表述成文,史论结合,逻辑清晰)

材料

| 1928年中共六大 | 依靠贫农雇农、团结中农、中立富农、消灭地主 |

| 1942年抗日根据地 | 地主减租减息、农民交租交息 |

| 1947年《中国土地法大纲》 | 废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度 |

| 1953年中共中央《关于发展农业生产合作社的决议》 | 教育和促进农民群众逐步联合并组织起来……使农民由落后的、小规模的个体经济变为先进的大规模生产的合作经济 |

| 1958年中共中央《关于在农村建立人民公社问题的决议》 | 建立农林牧副渔全面发展、工农商学兵互相结合的人民公社,是指导农民加速社会主义建设,提前建成社会主义并逐步过渡到共产主义所必须采取的基本方针 |

| 1980年中共中央第75号文件 | 实行包产到户,是联系群众、发展生产、解决温饱问题的一种必要的措施 |

| 2002年,九届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村土地承包法》 | 赋予农民长期而有保障的土地使用权,维护农村土地承包当事人的合法权益 |

| 2005年农业部第2次常务会议审议通过《农村土地承包经营权流转管理办法》 | 规范农村土地承包经营权流转行为,维护流转双方当事人合法权益,促进农业和农村经济发展, |

| 2005年十届全国人大常委会第十九次会议决定,自2006年1月1日起废止《中华人民共和国农业税条例》。 | 由此,国家不再针对农业单独征税,一个在我国存在两千多年的古老税种宣告终结。 |

采用一个新的时间尺度,对中国共产党的土地政策或路线进行阶段划分,并说明划分依据。

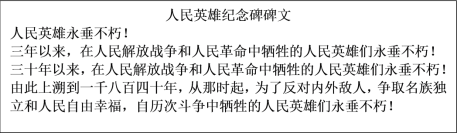

1949年9月30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议决定,为了纪念在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄,在首都建立人民英雄纪念碑。

人民英雄纪念碑 浮雕“胜利渡长江”

(1)阅读材料,结合所学,概括人民英雄纪念碑建造的历史背景。

(2)从碑文中所列的三个时段中任选一个时段,概述其革命历程。

要求:观点正确,叙述完整,史论结合,逻辑清晰。

| A.长途贩运中商帮的竭力控制 | B.政府和各级官吏的压榨盘剥 |

| C.官营盐业不及私营盐业发达 | D.太平天国垄断了两淮盐运业 |

| 文献 | 记载 |

| 《夷坚支癸》卷5 《神游西湖》 | 江南东路“乐平新进乡农民陈五,为翟氏田仆,每以暇时,受他人厢佣,负担远适”。 |

| 《夷坚支景》卷5 《郑回答》 | “郑四客,台州仙居人,为林通判家佃户。后稍有储羡,或出人贩贸纱帛海物"。 |

| 嘉靖《惟杨志》卷8《户口志》 | 扬州坊郭户绍熙年间(1190—1194)有4226户,到宝右四年达7975户,年增长率为13.4%o,远超同期全国人口年增长率。 |

| A.反映了当时社会经济发展特点 | B.推动小农经济走向瓦解 |

| C.动摇了传统的“重农抑商”政策 | D.导致我国人口分布不均 |

材料一 孔子《孝经·纪孝行》中说:孝子对父母亲的侍奉,在日常家居的时候,要竭尽对父母的恭敬,在饮食生活的奉养时,要保持和悦愉快的心情去服事;父母生了病,要带着忧虑的心情去照料;父母去世了,要竭尽悲哀之情料理后事;对先人的祭祀,要严肃对待;礼法不乱。

司马光在《与侄书》中告诫其侄子们要加倍地谦恭退让,不得依仗他的权势威望做违法不公,打扰官府,欺压百姓的事情,使故乡的人们都讨厌、痛恨他们。

包拯在《包孝肃公家训》中将为官清廉、不营私舞弊作为家训,并严厉告诫子孙:“后世子孙仕宦,有犯赃滥者,不得放归本家;亡殁之后,不得葬于大莹之中,不从吾志,非吾子孙。”胡安国在《与子寅书》中告诫子孙做官要勤于政事,亲民爱民:“汝在郡,当一日勤如一日,深求所以牧民共理之意。勉思其未至,不可忽也。”

材料二 “年来国事日非……受人凌辱之原因,莫外乎不谙世事,默守陈法,藏身于文字之间,而卑视工商。岂知世界文明,工商业较重于文字,窥各国之强盛,无独不然。”

——李鸿章《文儿》

“近来时事日坏,都由人才不佳。人才日少,由于专心做时下科名之学者多,心本原之学者少……试看近时人才,有一从八股出身者否?八股愈做得入格,人才含见着下。”

——左宗棠给子孝诚的信

“方今国事扰攘,外寇纷来,边境累失,腹地亦危。振兴之道,第一即在治国,治国之道不一,而练兵实为首端……因送汝东渡。当今既入此,应努力上进,尽得其奥,务必养成一军人资格。”

——张之洞《与子书》

(1)依据材料一,概括指出古代家训中官德教育的主要内容及其特点

(2)对比材料一、二,扼要归纳晚清家训中家庭教育的主要变化,并分析其原因。

| A.践行新民主主义革命理论 | B.建立民主的联合政府 |

| C.实行人民民主专政 | D.实行社会主义制度 |

材料 马克思主义在俄国的传播开始于19世纪70年代。在反对沙皇专制制度和东正教的斗争中,俄国形成了唯物主义思想传统,因此,普列汉诺夫、列宁等人正是在批判地继承俄国唯物主义思想传统的同时,传播了马克思主义。列宁在传播马克思主义的过程中,与俄国无产阶级革命的实践相结合,形成了具有俄国特色的无产阶级领导的、以工农联盟为基础的民主革命和社会主义革命相统一的理论,为十月革命胜利奠定了思想理论基础。马克思主义在俄国传播也受到修正主义的冲击。对此,普列汉诺夫首先批判了伯恩施坦修正主义的哲学口号;列宁不仅批判了伯恩施坦修正主义,而且批判了修正主义在俄国的变种合法马克思主义,保证了马克思主义的科学性。

马克思主义在中国的传播,开始于俄国十月革命胜利后。特别是五四运动后,传播马克思主义成为了新文化运动的主流。在李大钊、陈独秀、毛泽东等马克思主义者的努力下,马克思主义与中国的工人运动相结合,成立了中国共产党。(在传播过程中)胡适主张多谈些问题,少谈些主义,认为空谈好听的主义是没有用处的。基尔克社会主义者梁启超、张东荪认为中国不具备实现社会主义的条件,反对马克思主义在中国的传播。以李大钊为代表的中国早期马克思主义者与上述非马克思主义者进行了三次论战,马克思主义由此在中国广泛传播开来。

——以上材料均转引自孙大为《中俄马克思主义早期传播之比较》

(1)依据材料,概括马克思主义在中俄两国传播过程中呈现的共同特点。

(2)依据材料并结合相关史实,分析比较中俄马克思主义早期传播有何异同点。

(3)结合20世纪中国革命和建设的史实,谈一谈马克思主义发展的“实践性”和“时代性”。

材料 中国近代专业性农业金融机构开端于20世纪初,1908年清政府颁布《殖业银行则例》,1911年殖业银行在天津成立。1920年之前,金融机构集中贷款于某些规模较大的农牧垦殖公司,促进了现代农业在中国的崛起。但1920年华北五省大早灾发生之后,各银行的农业金融业务重点转向教荒。1928年,江苏省农民银行成立。1920年代末期,受世界经济大危机的冲击,中国农村面临崩溃的危险,各类金融机关农业金融业务重点在国民政府的引导下,转向扶植小农经济稳定农村。1930年4月,国民政府组织农业金融委员会。“九一八”和“一·二八”事变后,“农村破产尽人皆知”,为避免经济崩溃,上海商业储蓄银行率先于1931年举办农业贷款。此后,中国银行、交通银行、金城银行、大陆银行等也先后开展农业金融业务。1934年7月,国民政府颁布了《储蓄银行法》,以法律手段强制商业银行参与农业金融,规定储蓄银行对农村合作社之质押放款总额不得少于存款总额的五分之一。抗战时期,农业金融重点是发展农田水利,增强农业抗风险能力,以提供足额粮食保证军需民用,对现代农业的促进作用则很小。

1939-1945年农民借款来源百分比统计表(%)

| 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |

| 银行、合作社、合作金库 | 27 | 33 | 38 | 51 | 59 | 59 | 52 | 50 |

| 高利贷 | 73 | 67 | 62 | 49 | 41 | 41 | 48 | 50 |

——摘编自易棉阳、姚会员《近代中国农业金融的转型及其特点》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出近代中国农业金融发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析近代中国农业金融的作用。