在传世文献记载中,湖北随州是周朝时期随国的国都。20世纪70年代以来在该地发现了13座曾侯(国君)的墓葬,因此有学者提出“曾国即随国”的观点。以下为相关证据:

| 组别 | 序号 | 史料 出处 | 相关信息 |

| 第一组 | ① | 曾侯宝及其夫人芈加并穴合葬墓编钟的铭文 | 先祖南宫适因功受封南土,在曾地建邦。 |

| ② | 曾侯宝及其夫人芈加并穴合葬墓铜缶的铭文 | 楚王将女儿芈加嫁至随国。 | |

| 第二组 | ③ | 曾侯与墓编钟的铭文 | 曾国是周朝开国功臣南宫适的封国。春秋时期吴国伐楚,在吴破楚入郢之战后楚昭王逃奔曾国。 |

| ④ | 《左传·定公四年》 | 吴败楚兵于柏举,遂入郢,昭王出亡在随。 |

| A.民众饥饿问题得以解决 | B.百姓的饮食结构发生根本改变 |

| C.人们物质生活得以丰富 | D.农产品商品化程度得到了提升 |

| A.弥补专制体制的缺陷 | B.延续原始民主的传统 |

| C.再现百家争鸣的局面 | D.强化政治文化的认同 |

禁酒令:保民生2 护社稷2

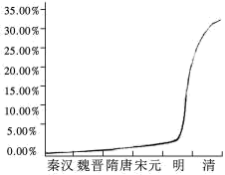

材料一 中国古代高粱种植面积的变化趋势如下图:

——摘编自赵利杰《试论高粱传入中国的时间 、路径及初步推广》

材料二 在宋代之后,随着烧酒技术的改进,高粱酿制的烧酒口感最为醇厚,故而备受推崇。但是为了减少粮食的消耗,历朝历代都曾颁行禁酒令。清前期酒的生产遍及各地,“西北五省烧坊多者每县至百余,其余三斗五斗之谷则比户能烧”。“康乾盛世中颁行了一道又一道禁酒令,直至咸丰年间开烧锅之禁,”厘捐推行全国,酒税逐渐成为清政府重要的税收来源之一。

——摘编自牛贯杰《论清代烧锅政策的演变》

材料三 清代前期自然灾害的时间分布表

| 时期 | 顺治 | 康熙 | 雍正 | 乾隆 | 嘉庆 | 道光 | 咸丰 | 同治 | 光绪 | 宣统 |

| 灾次 | 192 | 665 | 161 | 1229 | 409 | 791 | 305 | 333 | 1198 | 71 |

| 频次(次/年) | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 20.4 | 16.3 | 26.3 | 27.7 | 25.6 | 35.2 | 23.6 |

——摘编自邓云特《中国救荒史》

材料四 据记载,乾隆十八年(1753年)四月,以承德、辽阳等地区为例,当地粟米价格自八钱至一两四钱不等,高粱价自五钱五分至钱四分不等。在山西榆次、朔州等地,酿酒基本利用高粱,依照酒的品质优劣,价格每斤70钱到100钱。

——摘编自清·祁隽藻《马首农言粮食物价》

据材料说明清朝前期禁酒令的实施效果,结合材料说明判断依据,并运用所学知识分析其原因。

| A.倭患问题的严重 | B.海上丝路兴盛 |

| C.西欧殖民者侵扰 | D.抑商政策出台 |

| A.农耕技术呈现衰退趋势 | B.传统经济结构发生变化 |

| C.小农经济已经开始瓦解 | D.风俗民情迷信色彩浓厚 |

1877年,日本政要井上馨与清朝驻英公使郭嵩焘、副使刘锡鸿会谈。郭、刘二人的日记对此有着截然不同的记载。

材料一廿七日,井上馨来谈(注:井上馨谈及英国近代税收制度)……刘云生(注:刘锡鸿,字云生)云:“此法诚善,然非民主之国,则势有所不行。西洋所以享国长久,君民兼主国政故也。”此论至允。

——据郭嵩焘《使西纪程》

材料二廿七日,井上馨来,与正使并接晤之。井曰:“中国……不效西法改弦而更张之?余曰:“祖宗制法皆有深意,……为大臣者,第能讲求旧制之意,实力奉行,悉去其旧日之所无,尽还其旧日之所有,即此可以复治。若改弦而更张,则惊扰之甚,祸乱斯生,我中朝敢不以贵国为戒乎?”

——据刘锡鸿《英轺私记》

(1)比较材料一、二,概括指出刘锡鸿谈及“西法”的态度有何不同?

材料三有学者认为:郭嵩焘的记载大概率属实,而刘锡鸿恰恰在日记中隐瞒了真实的想法。部分证据材料如下:

①总理衙门规定:“出使各国大臣应随时咨送日记等件”,“凡有关系交涉事件,及各国风土人情,该使臣皆当详细记载,随事咨报,……自当用心竭力,以期有益于国”。出行前,朝廷应总理衙门之奏请,诏命郭嵩焘将沿途所记日记等咨送总署。郭嵩焘到达伦敦后,立即将几十天极为详细的日记题名为《使西纪程》寄回总署。 《英轺私记》是刘锡鸿的私人日记,也是一部回忆录,其有后来增补和修改的痕迹。 |

②一年多以前(注:1874——1875年),总理衙门曾召集沿江沿海省份督抚商议海防,绝大多数参与者均认定日本的改革是在自取灭亡。朝野对日本改革的批判成为一时的风尚。 |

③李鸿章评刘锡鸿:“云生横戾巧诈,日记虽可动听,物望(注:大众对其人品的评价)殊不见佳。”总理衙门大臣沈桂芬评刘锡鸿:“刘云生天分高,以能贬刺洋人、邀取声誉为智,此洋务所以终不可为也。” |

④郭、刘二人积不相能,从遇事扞格(注:互相抵触)直到互相参奏,对使事及二人仕途均有影响。受到清政府的申斥,撤职急诏回国。郭后辞官归野,刘官至光禄寺少卿等职。刘后又参奏李鸿章,却落得“诏斥其信口诬蔑,交部议处”的结果,被彻底罢职。 |

| A.鸦片走私改变了中英正常贸易的状况 | B.英国实现了发动战争的目的 |

| C.白银大量外流引发了欧洲“价格革命” | D.加剧了中国银贵钱贱的局面 |

| A.世家大族势力膨胀 | B.高官贵胄贪腐成风 |

| C.社会等级秩序崩溃 | D.阶级矛盾走向激化 |

| A.经济建设领域右倾错误较严重 | B.国民经济逐步从战争破坏中恢复 |

| C.人民公社化运动正在展开 | D.社会主义公有制基本确立 |