| A.最早的国家正式形成 | B.贫富分化开始出现 |

| C.中原已进入青铜时代 | D.中华文明多元一体 |

| A.正式确定该地是人类农业文明起源地 | B.对考证华夏文明的起源意义重大 |

| C.是研究旧石器时代文明的第一手资料 | D.证实了文明起源的多元体特征 |

| A.姜寨聚落遗址由五个大家族组成一个氏族公社——中国即将迈入阶级社会的门槛 |

| B.山西陶寺遗址中有宫殿、天文建筑及各种礼器——有学者认为其具备了国家的初始形态 |

| C.河姆渡遗址出土猪纹陶钵——河姆渡人在世界上最早饲养猪 |

| D.殷墟遗址出土大量刻有文字的龟甲——证实了文献中关于西周的部分历史记载 |

| A.丝绸之路是中外交往主要通道 | B.中原与西域生活方式没有区别 |

| C.区域间经济文化交流早已存在 | D.内蒙古曾是中华文明核心地区 |

材料一西汉时,江南地区还处于地广人稀、农业落后的状况。但到东汉时期,江南地区农业生产得到较快发展。水稻亩产量从西汉时期的四石升至东汉时期的约六石。据考古资料显示,湖南、江西等地出土了大量东汉时期的陶罐、陶仓等物品。江南郡县明显增多,垦田多辟,耕地面积扩大。广大农民辛勤耕作、农业劳动力资源增加、汉越民族交融和共同开发、相对较好的自然条件以及铁农具广泛使用,成为此时江南农业发展的主要因素。虽然东汉时期江南农业发展水平仍远低于北方,但还是为后来经济重心的逐步南移作了一定的准备。

——摘编自夏时华《东汉时期江南农业发展若干原因探述》

材料二北宋立国后,太祖、太宗及其继承者通过强化地方官员劝农督导职责、推广优良品种废除苛捐杂税等措施重点发展东南经济,这促使当地农业飞速发展。随着麦、粟等旱地作物在南方的推广,东南“专种粳稻”的种植制度得以改变,农作物种植范围得到扩大。东南地区农民利用平原、丘陵山区的各种不同地理条件,开辟出经济作物的专业经营区域。因东南地区民田十之八九种稻,水稻产量大幅度提高,从而使水稻的总产量超过了粟、麦而跃居全国首位。

——摘编自叶依能《宋代东南地区的农业生产与农业政策》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东汉江南农业发展的表现。(2)根据材料一、二,指出与东汉相比,宋代南方农业发展的不同之处,结合所学知识分析其原因。

①中华民族历史出现了由多元向一体的发展趋势

②汉初尊奉黄老思想恢复和发展社会经济

③中司空、车府等官职都隶属于皇帝掌控的中朝

④考古发现为解决历史争议提供有力证据

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

| A.经济文明一体化发展 | B.已出现粮食加工技术 |

| C.农作物种植种类繁多 | D.家庭手工业较为发达 |

| A.反映出当时中外之间的交流频繁 | B.体现出社会等级分化初步显现 |

| C.说明考古发掘就能还原真实历史 | D.丰富了对中华早期文明的认知 |

①秦汉时期郡县的设置状况

②本区域古代农业发展状况

③汉代手工业和商业发展情况

④大运河对本区域交通的影响

| A.①②③ | B.①②④ | C.②③④ | D.①③④ |

材料一 西晋末年永嘉之乱,中原人民在阶级和民族的双重压迫下,纷纷越淮渡江,相率南下。此后中原每一次较大的政治变动,如淝水之战、刘裕北伐等,都有一次较大规模的人口南徙。据研究,截至刘宋为止,南渡人口约共有90万,占当时刘宋全境人口的1/6。西晋时北方诸州,约700余万口。南渡的90万口占其1/8强。北来的侨民集中在长江上游的成都平原、江汉流域的襄阳、江陵、武昌以及长江下游的今江苏省境内。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远进步,开辟了道路。

——改编自曹文柱等著《乾坤众生》整理

材料二

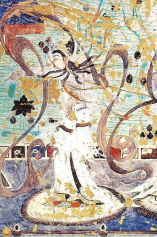

敦煌莫高窟壁画《胡旋舞》

(注:在唐朝的十部乐中,除了燕乐、清商乐外,西凉乐、天竺乐、龟兹乐、高丽乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐都是外来乐。除了宫廷,高官和民间大贾家中也有出现私人乐队。该图真实再现了当时的乐舞场面。)

(注:胡旋舞是来自西域游牧民族的一种舞蹈。)

(1)根据材料一,概括两晋南北朝时期人口迁徙的主要特点。结合所学知识,从经济角度分析其影响。

(2)文物是形象的历史。从材料二中提取一条历史信息并加以说明。