材料一 魏晋南北朝时期,中央政府初立九品,按人才优劣定品第,这在很大程度上纠正了汉末察举制被名门士族所操纵的弊端。但九品中正制中各地中正的人选皆由在朝为官的世家大族兼任,人才的任用升降。实质上仍然完全掌控于门阀士族的手中。在这种情况下,中央要巩固和加强集权显然是不可能的,与此同时,庶族地主的力量却在门阀士族逐渐衰弱的趋势下不断壮大,他们对于选官制度产生了新的政治诉求,科举制度应运而生。科举制度的推广,使各个阶层的有志之士都有机会通过科举考试来获取官职地位,从而间接地推动了地主阶层的发展,壮大了地主阶级的力量。随着唐代门第制度的废除,大量寒门子弟凭借科举考试踏上仕途,这标志着中国已经开始进入了科举时代。

——摘编自李烁《浅析唐朝科举制度与朋党政治》

材料二 宋太祖陈桥兵变夺取政权,为了重建国家制度和秩序,针对科举制度之种种弊病,不断予以矫正。建隆三年下诏规定:"及第举人不得辄拜知举官子孙、弟侄",且"不得呼春官为恩门、师门,亦不得自称门生",以切断座主、门生的利益纠结,殿试制度确立之后,恩归君主。建隆四年,再次下诏,废除"公荐”制度,权贵豪门借助“公荐”,最容易上下其手,操纵科举。同时创设了全新的“给食”和“特奏名”,所谓"给食",即为赴京考生提供食宿费用,以收取新归附之地士心;"特奏名"即照顾录取年龄较大且屡次落榜的考生。到太宗时期,取士人数明显增加,改革举措也更为大刀阔斧一些。首先,放松了对门第的限制,工商之子,亦能入仕;其次,加重了科举题目的政治化、道德化倾向;另外,推出“锁院”和“糊名”制度,士人在科举中的黜落与否,一切以程文为去留。

——摘编自诸葛忆兵《论北宋初期科举制度之变革》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析隋唐科举制产生的原因并说明其积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出北宋初期科举制的革新之处。

材料 下图是新中国成立以来工农业生产年均增长率的变化(%)示意图。

——摘编自《中国统计年鉴》

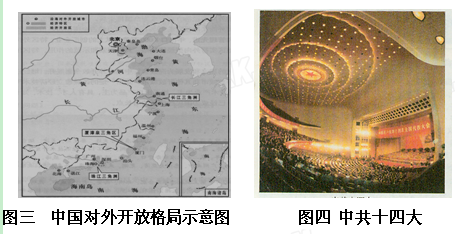

材料二 新中国成立后,我们在对外开放方面又经历了一个曲折过程。“文化大革命”期间,我国没有积极地对外开放,使整个社会处于半封闭状态。改革开放以来,在试办经济特区,逐步开放沿海城市和工、沿边贸易的同时, 积极开辟贸易区域,先后办起了经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、出口加工区、边境经济合作区等多种形式的贸易区域。截至目前,我国的贸易伙伴由新中国成立初期的苏联和东欧等少数国家,扩展到包括美、欧、日在内的220多个国家和地区。在商品流通方面,国家计委负责平衡、分配的物资,1979年以前为256种,1985年减少到20多种,1992年19种,1998年5种,目前全部放开。

——摘编自段凤龙《新中国成立以来的三大社会变迁》

(1)根据材料并结合 所学知识,分别说明1953—1956 年、1965—1968 年工农业生产的发展趋势及原因。

(2)根据材料一二,指出新中国成立以来三大“社会变迁”。

材料一 四川山路峻险,铁钱脚重,难于赍挈”,“当时设法者措置得宜,常预桩留本钱百万贯,以权三百万贯交子(纸币),公私物一,流通无阻,故蜀人便之。

——《宋朝事实》

材料二 明初,政府承元代之制,发行纸钞,禁止金银的流通。但由于纸币的通货膨胀,在天顺以后逐渐成为民间主导的流通货币。明中叶以后,日本和美洲的白银大量流入中国,至隆庆初,国家以法律的形式认可了白银的货币地位。隆庆元年,明穆宗颁布诏令:“凡买卖货物,值银一钱以上者,银钱兼使,一钱以下止许用钱。”万历年间,政府把田赋与各种杂税合二为一,计亩征银,这标志着白银货币化的最终完成。赵轶峰教授认为,货币的白银化给传统的社会经济关系带来强烈的震动。

材料三 在20世纪30年代全球经济大萧条的影响下,l934年5月美国实行购买白 银法案,实施禁止白银出口和白银收归国有等措施,又使国际银价大涨。l935年,中国发生了“白银风潮”,白银外流,国内通货紧缩,严重缺乏支付工具,银行倒闭,企业破产,大规模失业爆发。时任财政部长的孔祥熙,曾在美国留学,对西方金融制度相对了解,强力主导推进币制改革。l935年11月3日,国民政府顶住日本强大压力,实行法币改革。将白银立即国有化,停止出口,切断白银与国际汇率关系;同时立即由中央、中国和交通三大银行发行法币,禁止白银流通;放弃银本位制,法币先后与英镑和美元确立固定汇率。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

(1)据材料一,概括宋朝货币改革的变化趋势,并结合所学说明宋朝纸币流通的作用。

(2)据材料二,指出明朝白银货币化的原因。根据材料并结合所学,分析货币的白银化对传统的经济关系带来的影响。

(3)根据材料二并结合所学,谈谈你对国民政府法币改革的认识。

材料一 据史料记载,明太祖曾在八天之内平均每天批阅奏章二百多件,处理国事四百多件,他深感“人主以一人御天下,不可无辅臣”。

材料二 明嘉靖年间,这盛泽镇上有一人,姓施名复,浑家喻氏,夫妻两口。家中开张绸机,每年养几筐蚕儿,妻络夫织,甚好过活……,不到十年,开起三四十张绸机。又讨几房家人小厮,把个家业收拾得十分完美。

﹣﹣冯梦龙《醒世恒言》

材料三 明成化年间,“居民附集,商贾渐通”。至嘉靖时,“居民百家,锦绫为市”(嘉靖《吴江县志》)。“入清,丝绸之利日扩,南北商贾咸萃焉,遂成巨镇。”(同治《盛湖志》)

﹣﹣《盛泽镇志》

材料四 (盛泽)那市上两岸绸丝牙行,约有千百余家,远近村坊织成绸匹,俱到此上市。四方商贾来收买的,蜂攒蚁集,挨挤不开,路途无伫足之隙,乃出产锦绣之乡,积聚绫罗之地。江南养蚕所在甚多,惟此镇处最盛。

﹣﹣冯梦龙《醒世恒言》

材料五 (吴江县)绫绸之业,宋元以前惟郡人为之。至明熙、宣间,邑民始渐事机丝,犹往往雇郡人织挽。……于是盛泽、黄溪四五十里间,居民乃尽逐绫绸之利,有力者雇人织挽,贫者皆自织而令其童稚挽花,女工不事纺绩而日夕治丝。

﹣﹣乾隆《吴江县志》

完成下列要求:

(1)材料一中提到的大量奏章送达皇宫的原因是什么?明成祖又是如何解决这个问题的?

(2)材料二中施复夫妇的身份有何变化?表明明朝生产关系发生了什么变化?

(3)材料三和四反映了盛泽是怎样发展起来的?属于哪种类型的市镇?

(4)材料五反映市镇经济发展中出现了什么新现象?这一现象在明清时期呈现怎样的发展状态?造成这种状态的根本原因。

材料

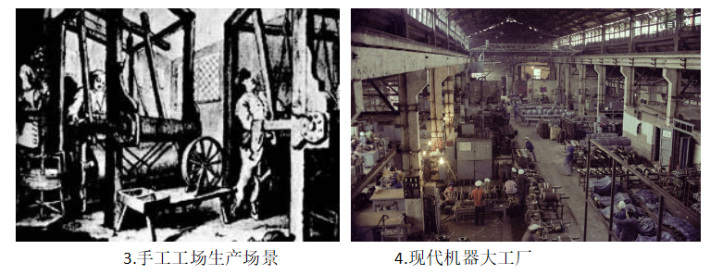

分别说出图1、图2、图3、图4中的社会生产的基本特征,并简要说明引起生产变化的根本原因。

请回答:

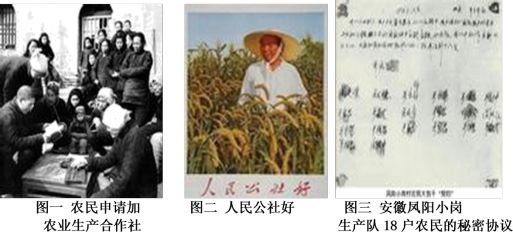

(1)图片一反映的是中国的哪一历史事件?有何意义?

(2)图二反映了中国农村进行的哪一历史事件?同时期还有一场什么运动?对我国经济有何影响?

(3)图三反映了农村中生产关系正在发生怎样的变化?这一变化最先从哪两个省开始的?

(4)农业方面有一位中国人为世界作出了杰出贡献,国际上甚至把他的发明当作中国继四大发明后的第五大发明,他是谁?他的发明是什么?

材料一 鸦片战争后,面对西方文化的冲去,中国士大夫对待中西文化的首先反应是“中体西用”的思维模式.尽管“用”的内涵由器物层面到制度层面不断变化,但“体" 的内涵却岿然不动,这种思维模式虽然坚持了文化的民族性,但于现实都无禆益。五四新文化运动高举“科学”和"民主”的大旗,引起了思想观念的变革,"中体”的堤坝被冲破,“西化”思维模式出现。

材料二 近代中国,面对中西文化的碰撞,中国的仁人志士在问“中国向何处去”的同时,也在思考“中国文化向何处去”的问题各派代表都提出不同的思维模式来解决这一问题,试图会通中西。

——以上材料均摘编自刘尚明《近代中西方传统文化现代化的两条途径及其反思》

(1)根据材料一、二,概括鸦片战争后中国仁人志士思维模式的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析该特点产生的原因。

(1)中共十一届三中全会作出了怎样的伟大决策?

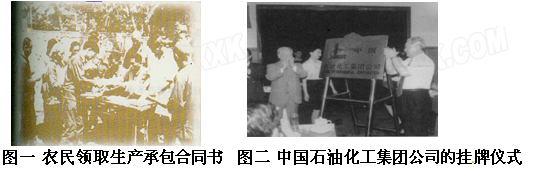

(2)依据下列四幅图片,概述中共十一届三中全会的伟大决策是怎样得到贯彻落实的?

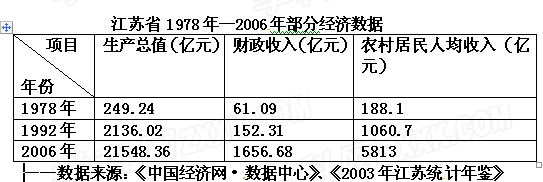

(3)阅读下表,概括1978年以来江苏发生的重大变化,并指出发生这些变化的最主要原因。