回答下列有关历代选官用人制度的问题

(1)汉唐分别推行什么选官制度?这两朝选拔官员的途径分别是什么?反映了我国古代政治制度发展的什么趋势?

(2)汉、魏晋南北朝、唐在选官标准上先后发生了什么变化?

(3)请根据材料并结合所学知识分析唐代的选官用人制度对社会产生的影响。

材料一 一张小小的婚帖可以见证婚姻习俗的变迁。如对清朝宣统元年的“童养婚帖”研究发现,在该“婚帖”的右侧有四句话“媒妁之言,父母之命,前世姻缘,上苍注定”。中间注有乾造与坤造,即男女的生辰八字,该“婚帖”上还写有“聘礼白银两百二十两”。最后用农历落款日期:宣统元年(1909年)六月初三,在左侧写有“和合百年”作祝福话语。

——摘编自侯锦彬《结婚证演示结婚习俗变迁》(《广州日报》2006年9月)

材料二 第一条 废除包办强迫、男尊女卑,实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法利益的新民主主义婚姻制度。

第二条 禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人借婚姻关系问题索取财物。

——摘编自1950年《中华人民共和国婚姻法》

材料三 新中国初期,战斗英雄、劳模和解放军成为了新时代女性的偶像。同时,人们在择偶时非常重视对方的政治出身和家庭成分。“文革”开始后,受极“左”思想影响,女性择偶标准出现了偏差,政治标准成为唯一标准。20世纪80年代,女性择偶时把知识分子摆到了较高位置,文化因素上升到第一位,经济其次,政治因素被忽略。1984年后,“文凭热”有所降温。城市女性择偶中首先考虑男方的综合素质等。此外,“金钱至上”思想开始严重影响着人们,那些个体户或者能把知识直接转化为财富的人,成为女性爱慕的对象。随着改革开放深入,人们选择婚姻的自由度增大,择偶行为向物质满足与心理需求接近。女性择偶观也趋于务实和多元,首先考虑双方感情,除此之外对方的经济收入、物质条件、教育程度、职业、容貌等因素,也成为女性择偶时的重要参考条件。

——摘编自许小玲《从择偶观的变迁看择偶标准的时代性》

(1)根据材料一、二,概括清朝末年与新中国成立初期婚姻习俗方面的不同点,并分析新中国婚俗变化的原因。

(2)根据材料三,指出新中国成立以来,女性择偶标准变化的趋势。

(3)纵观上述材料,就中国婚姻与习俗的变迁谈谈你的认识。

材料一 1937—1944年陕甘宁边区粮食产量统计表单位:万石

| 年份 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |

| 粮食产量 | 111.6 | 122.1 | 175.4 | 152.6 | 145.6 | 148.4 | 181.2 | 181.7 |

| 增长指数 | 100 | 109.4 | 157.2 | 136.7 | 130.5 | 133.0 | 162.4 | 162.8 |

——摘编自黄正林《抗战时期陕甘宁边区粮食问题研究》

材料二 1943年,中国共产党建立的各根据地以“组织起来”为口号,大力发展合作制经济,使合作制成为根据地的主要经济形式。陕甘宁边区政府也力图通过合作制,开展生产,发展经济,解决边区面临的财政经济问题。从合作制经济视阀对陕甘宁边区盐业的生产和运输进行研究,可了解边区盐业是怎样被“组识起来”的,以及合作组织在盐业发展过程中的实践效果。合作组织和盐业发展二者之间调适和融合的动态过程,亦是边区盐业经济从“个体”走向“集体”的过程。

——摘编自胡杨《陕甘宁边区盐业发展中的合作制实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出陕甘宁边区粮食产量变化的趋势并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明陕甘宁边区盐业合作实践的历史作用。

材料一 周王朝就有了“君权神授”及“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的理论。从西汉至清代的各朝帝王,都没有摒弃分封诸侯、屏护中央、面南为天下共主的传统观念。由于汉民族长期保持很高的经济发展水平,于是不断增强了自我优越、惟我独尊意识,并产生了华夷观念,把周边民族或国家都视为落后的蛮夷。对待周边蛮夷国家,中国除要用强大实力使之“畏威”之外,更应以“德惠”使四夷倾心内服。《礼记·中庸》主张对诸侯和更远方的国家采用“怀柔”政策,包括“厚往而薄来”的恩惠大度方针。按照儒家学说,中国君主与其他各国君主的关系,只能是天子与诸侯的君臣关系,外国来使均为朝贡者,故没有形成平等国家间的外交理念和外交礼仪。因此,古代中国统治者认为自己不需要外交,无需常设的外交机构,只是由礼部和理藩院分别办理海道和陆路往来的各国事务。

——摘编自王红续《中国外交从宗藩体制向近代体制的转型》

材料二 近代中国外交近代化是在列强强大的武力逼迫下被迫实行的。一个自视为“天朝上国”、拥有众多藩属国的泱泱大国,在遇到西方的“坚船利炮”后,被迫放弃天朝尊严,俯就于西方现代化的大潮之中。近代中国外交的转型,既是由君主专制政体向民主共和制政体的转变,也是近代中国外交形象的转变……国际社会也逐渐认可了中国的存在,如:1920年初,借助第一次世界大战之后的有利形势,中国积极参与国际事务,顾维钧被推选为国际联盟理事会理事长,进一步显示了中国国际地位的提高。

——摘编自马彦丽《从晚清外交机构的演变看中国外交近代化》

材料三 以毛泽东为核心的党的第一代领导人面对的是共和国初建、美苏“冷战”激烈进行、新中国尚属孤立的复杂国际局面,获得国际社会的认同以及融入国际社会变得更加迫切,这是艰难局势造就的新中国外交使命……改革开放时期的外交使命变得更加明确,“和平与发展”的时代主题定性了中国外交注重国内发展和促进国际和平的外交使命,21世纪前十年中国经济的快速发展以及最终成为世界第二大经济体是对这一使命最好的实践。中共十八大之后,习近平总书记审时度势提出“坚持以中华民族伟大复兴为使命推进中国特色大国外交”,民族复兴于是成为新时代中国外交使命。

——摘编自白卫东、刘常喜《峥嵘七十年:新中国外交的“变”与“不变”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代外交体制的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国外交的发展趋势,并进行简要评价。

(3)根据材料三,指出新中国外交使命的变化,并结合所学知识分析影响这一变化的主要因素。

材料一 从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”。在频繁往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同理念。

材料二 5世纪,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。他将都城从平城迁到洛阳,迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城;以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语;改鲜卑姓为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。这些改革措施顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

——以上材料均摘自《中外历史纲要》(上)

(1)根据材料并结合所学知识,指出春秋战国时期中原各国自称“华夏”的历史背景。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对北魏孝文帝改革的认识。

材料一 两汉之际佛教经中亚传入中国。汉魏之际,佛教的因果报应、轮回转世理论对生死问题提供了一种解答,颇能满足士大夫的心理需求。加上佛教与玄学有相通之处,故佛学传播渐广。中国人在消化佛教哲学的同时,也把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化。南北朝时期,佛教更盛,寺院经济发达,寺院拥有大量的土地和依附人口,由此引发了统治者的灭佛行动,但灭佛行动并没有改变佛教流行并在中国扎根的趋势。到了隋唐,佛教进入鼎盛时期,隋唐的佛教学说最大的特点,是把儒家的心性佛教化。佛教文化的输入促成中国文化内容与形式重大变化的同时,其自身也变成中国化的佛教文化。唐宋之后的诗、书、画的发展,常常与佛教的发展变化息息相关。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

材料二 佛法为中国患千余岁,世之卓然不惑而有力者,莫不欲去之。……攻之暂破而愈坚,扑之未灭而愈炽。遂至于无可奈何。是果不可去邪?盖亦未知其方也。……然则礼义者,胜佛之本也。今一介之士知礼义者,尚能不为之屈,使天下皆知礼义,则胜之矣。此自然之势也。

——欧阳修《本论》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期佛教迅速发展的原因,并简要说明汉代以来佛教发展对中国传统文化的影响。(2)材料二中,欧阳修是如何看待佛、儒关系的?

材料一:丞相者,朕之股肱,所与共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮,以治天下也。

——班固《汉书》

汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

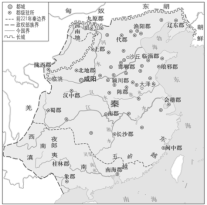

材料二:唐朝中央中枢机构示意图

“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂,一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫画一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下。”

——钱穆《国史新论》

材料三:中国古代有一位皇帝曾说:“今我朝罢丞相,设五府(五军都督府)六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。”

——《皇明祖训·祖训首章》

请回答:

(1)据材料一,指出丞相的主要职能。根据材料二及所学,汉武帝时期如何解决“解决皇权与相权矛盾”。

(2)写出材料二中①、②、③所示机构的名称。依据材料并联系所学,指出唐代相制与汉朝比较所发生的变化并简析其积极作用。

(3)材料三中的皇帝指的是谁?他采取这一措施的目的是什么?

(4)综合上述材料,概括我国古代政治制度变革的主要趋势。

材料一 公有制工业企业总产值比重变化情况表

年份 | 全国工业 企业总产值 (亿元) | 其中:公有制经济 | 公有制企业占比(%) | ||

| 国有企业 (亿元) | 集体企业 (亿元) | 国有企业 | 集体企业 | ||

| 1953 | 450 | 193 | 17 | 42.9 | 3.8 |

| 1955 | 534 | 273 | 41 | 4 51.1 | 7.7 |

| 1957 | 704 | 378 | 134 | 53.6 | 19.0 |

——根据《新中国六十年统计资料汇编》数据整理

材料二 21世纪之后,公有制经济和非公有制经济进入真正意义上的共同发展的常态。2004年和2008年公有制与非公有制经济的资本结构分别为65:35和52:48;非公有制经济GDP产出占比则分别为63%和70%,民营经济在国民经济中的地位逐步强化。所有制结构的调整和变化有利于不同所有制经济各展所长,共同促进生产力发展。

——摘编自杨春学,杨新铭《多种所有制经济的共同发展:一种综合性的解释》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括建国初期国民经济的发展趋势并简述其原因。(2)根据材料二,指出“所有制结构的调整和变化”的含义。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对所有制结构调整与国民经济发展之间关系的认识。

中国近代外交中的重要事件、条约的影响

| 时间 | 事件或条约 | 影响 |

| 1842年 | 《南京条约》 | 中国被迫割地、赔款、接受协定关税以及开放通商口岸。 |

| 1895年 | 《马关条约》 | 中国丧失更多土地,列强可以在中国设厂制造。 |

| 1901年 | 《辛丑条约》 | 中国近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约,标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。 |

| 1919年 | 巴黎和会 | 拒签。 |

| 1928年6月 | “改订新约”运动 | 减少了一些帝国主义在我国长期享有的特权,否认了领事裁判权的合法性,增加了国家关税的收入,但又很不彻底。 |

| 1943年1月 | 中英、中美签订新约 | 将上海及厦门公共租界之行动与管理权交与中国政府,凡关于上述租界给予英美政府之权益应予终止等。 |

| 1949年9月 | 《共同纲领》 | 对国民党政府与外国所订立的各项条约和协定,中华人民共和国中央政府应加以审查,按其内容,分别予以承认,或废除,或修改,或重订。 |

材料一

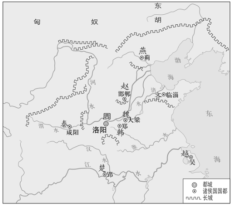

图1 战国形势图 图2 秦朝形势图

(1)指出图1、图2长城空间分布发生的主要变化,并结合所学知识简要说明其原因。

材料二 长城原是古代中国农牧业的分界线,康熙中后期,随着内地土地紧张,塞外遂成为北方各省百姓的重要去处。热河以北,清初并无汉人,到乾隆49年,汉民增加到55万人,到道光五年,增到88万,长城沿边已经形成蒙汉杂处的半农半牧区,甚至出现了“开垦地亩较多,牧场较少”的新格局。为了加强对蒙古地区汉族移民的管理,清廷在汉民聚居地建立厅县等行政机构。和以往游牧风气影响中原不同,清代,农耕文化处于积极进取地位,随着“内地民人渐集,汉文风气一开”, 是时,蒙人“起用汉名”“学习汉字文艺”已蔚然成风,“蒙古游牧为生,初多肉食,近以汉民北耕,亦甘食五谷”。蒙古与内地逐渐出现了意义深远的一体化趋势。

——摘编自刘凤云等《论清代中国北部的农耕文化及游牧文化》

(2)根据材料二,指出清前中期长城沿边地区农牧业生产格局的变化,并结合所学,分析其影响。

材料三 20世纪20年代末国内著名报刊《良友》写道:“在现代物质竞争中,西方每占优势。……虽然中国建造长城时,美洲还没被发现,可惜今日长城老而无用了。”30年代初长城抗战爆发后,在各大新闻媒体的报道下长城被赋予了新的“身体”,出现了人的长城,铁血的长城等观念。1935年田汉在《义勇军进行曲》中写道:“把我们的血肉,筑成我们新的长城”,意在重新唤起民众对于长城抗战的记忆。长城由此升华为一座更具精神意味的、新的长城。

——摘编自吴雪杉《长城:一部抗战时期的视觉文化史》

(3)根据材料三,概括20世纪二三十年代国人对长城态度的变化,结合所学知识分析变化的原因。