材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史.

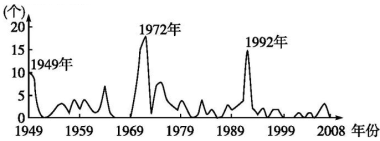

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识回答。请分析形成1972年建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料: 宋代政治、经济和阶级关系都发生了新的变化,使操纵在大官僚大地主手中的科举制度不仅有了改革的必要,也具备了改革的可能。北宋的科举改革大致分为两个阶段进行。第一阶段重点是严格科举制度,改革考校程式,提倡公平竞争,保证取士权宋牢掌握在皇党手中。第二阶段重点是改革考试内容和取士科目,为封建统治阶级造就和选拔有用人才。改革后的宋代科举,彻底取消了门第限制,无论士农工商,只要被诀为是稍具文墨的优秀于弟,皆允许应举入任,从而扩大了取士范围。废除了一切荐举制度的残余,最大限度地防止了考场内外的徇私舞弊活动,使“切以程文(指考场作答文章)为去留”的原则得到真正实行。改革后考试内容趋向多样化,进士科由以诗斌为主转变为经义、诗赋、策论并重。读书人光凭背诵儒家经典或擅长吟诗作赋,已难以取得科第,只有开拓知识面、培养独立见解和分析能力才有可能在激烈的科场竞争中取得胜利。

——摘编自何忠礼《科举制度与宋代文化》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代科举制度改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋代科举制度改革的影响。

材料一 明太祖初壹海内,仍元制,设中书省,综理机务。……行之一纪,革中书省,归其政于六部,遂设四辅官。又仿宋制,置殿阁大学士,而其官不备,其人亦无所表见。燮理无闻,何关政本,视前代宰执,迥乎异矣。成祖简翰林官直文渊阁,参预机务,有历升至大学士者。其时章疏直达御前,多出宸断。儒臣入直,备顾问而已。

——摘编自[清]张廷玉《明史》卷一○九《宰辅年表一》

材料二 阁臣至仁宣,以部院职、兼公孤衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——摘编自姜德成《明代内阁制浅议》

(1)据材料一并结合所学知识,指出明初中央官制演进的基本特点,结合相关史实加以说明。(2)据材料二并结合所学知识,概括明朝内阁阁臣的地位变化及其参政优势,分析对明代政治建设的积极意义。

(3)综合上述材料,结合所学知识,指出明代中央官制的发展趋势。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行,城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)依据材料一、二并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。

(2)依据材料一并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。

材料一 以“封建”与“郡县”为历史性标识的两种政治体制,其间的重大区别,今人据以判断的视域自然要比古人宽阔得多。萧公权先生在《中国政治思想史》中概括为两项,言简意赅:“秦灭六国为吾国政治史上空前之巨变。政制则由分割之封建而归于统一之郡县,政体则由贵族之分权而改为君主之专制。”第二项之中,实还包含有另一要项,即赵翼在《廿二史记》借“汉初布衣将相之局”所申述的由“世侯世卿”,改为中央政府任免的“流官制”。

——摘编自王家范《重评明末“封建与郡县之辨”》

材料二 在西周的存续期间,对东南西北四个方位都采取了有效的统治政策。如对西部管理贯穿西周统治始终,早在周文王的时候,通过“伐犬戎”“克密”“伐崇”基本扫除了西部的不稳定因素,并通过分封将这些地区纳入西周的统一之下。汉初在政治体制上部分地继承了秦朝的郡县制,但面对当时形势,又不得不重拾分封制。回顾汉初半个世纪的历史,即从公元前202年汉朝初立到公元前154年平定“七国之乱”,汉王朝一直为分封制所困扰,正如当代文学家吕思勉说:“封建者,过时之制也。汉初用之,虽一收夹辅之效,然其势终不可以复行。”

——摘编自尚绪芝《西周、汉初分封制比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝重要的政治制度,并根据材料概括其主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明西周的分封制与汉初的封国制有何相同。

材料一:(汉)高祖令贾人不得蚕丝乘车,重租税以困辱之。孝惠、高后时,为天下初定,复弛商贾之律,然市井之子孙,亦不得仕宦为吏。汉武帝时,令贾人有市籍及家属皆无得名田以便农,一人有市籍,则身及家内皆不得有田,犯令者,没入田货(货指田中所出)。农商之分,实自此始。

——据司马迁《史记》等

材料二:凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

——《唐六典》

宋代的“市”自大街至诸小巷,大小铺席连门俱是,即无空虚之屋,每日凌晨,两街巷门上行百市,买卖热闹。都城之夜市,酒楼极繁华处也人物嘈杂,灯火照天,每至四鼓罢……

——吴自牧《梦良录》

材料三:在明代,特别是中叶以后……大小商人的数目迅速增长,江南、东南沿海和运河沿岸地区尤为商贾聚集之处。市场上的商品种类为数繁多,几乎任何东西都可能出现在市场之上。不过,从远途贩运的角度来看,除属于国家专控商品的盐和茶之外,流通量和交易额最大的商品是粮食、棉花、棉布、丝和丝织品。

——朱绍侯、龚留柱《中国古代史教程》

(1)根据材料一指出汉代的主要经济政策及其表现。(2)根据材料二并结合所学知识,指出与唐朝相比,宋朝商业发展呈现出哪些新变化?

(3)据材料三概括指出明代商业呈现的特点。

材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域,各民族纷纷建立自己的政权。他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 魏晋以来,内迁的各族与当地的汉人错居杂处,开始过定居生活,他们不断向汉族人民学习……民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

材料三 唐朝边疆地区有突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权。唐朝政府与它们都保持着良好关系。……贞观十四年(640年),文成公主入藏;景龙四年(710年),金城公主入藏;唐蕃之间还数次会盟。南诏的13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州……都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

——摘编自选择性必修一《国家制度与社会治理》

请回答:(1)依据材料一指出“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮”的主要原因。这一现象导致的直接影响是什么?

(2)依据材料二和所学知识,指出魏晋以来民族交融对中华民族的发展起到的历史作用。

(3)依据材料三,概括指出唐朝与边疆各民族进行交往、交融、交流的主要方式。结合所学知识,概括唐朝中央政府处理民族关系的特点。

(4)综合上述材料,结合所学知识,你对目前国家处理民族关系的有何认识。

材料 抗战胜利后,召开政治协商会议与成立民主联合政府是同时提出的,最早名称就是中共所主张召开的各党派国事会议。然而,蒋介石对此却声称"党派会议等于分赃会议,组织联合政府无异于推翻政府。"中共在重庆谈判中主动就此作出让步,希望能够"在国共两党谈判有结果时,召开有各党各派和无党派人士代表参加的政治会议",并在会议名称上接受国民党的建议,同意定名为"政治协商会议"。最终,双方就政治协商会议问题达成初步协议。

1949年中共"五一"口号发布后,各民主党派和无党派民主人士应中共之邀,相继进入解放区,就召开新政协诸问题深入交换意见,并达成初步共识。在此基础上,在短短三个月内,中共与各民主党派和无党派民主人士就完成了政治协商会议的筹备工作。新政协开幕后,无论大会发言还是小组讨论,都充分体现了中共与各民主党派和无党派民主人士之间团结合作的新型关系与作风。对此,周恩来指出:"新民主的特点就在此,不是只重形式,只重多数与少数。凡是重大的议案提出来总是事先有协商的,协商这两个字非常好,就包括这个新民主的精神。"

—摘编自秦立海《民主联合政府与政治协商会议——1944~1949年中国政治发展演变述论》

(1)根据材料并结合所学知识,说明抗战胜利后至新中国成立初期政治协商方式发生的变化及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立后新型政治协商模式形成的意义。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。叶梦得《石林燕语》卷九云:“汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。”此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 延康元年,吏部尚书陈群以天朝选用不尽人才,乃立“九品官人之法”,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。

——《通典·选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾曰:“近炀帝始置进士之科,当时犹试策而已。”……科举由应试人于一定日期,投牒自进,按科应试。共同竞争,试后有黜落,中试者举用之;然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据以上材料,概括我国古代选官主要标准的演变。

(2)比较材料一和材料三,概括在察举制和科举制中考试所起的作用有何不同?并说明两者的关系。

(3)根据材料二、三,结合所学知识说明隋朝创立科举制的社会原因。综合上述材料,概括科举制的特点。

材料— 南浔在南宋时立为镇,到清朝乾隆时已是"烟火万家,商贾云集"的巨镇,有诗云"南浔贾客舟中市,西寨人家水上耕"。松江、嘉定、太仓一带,是棉花的产地,棉纺织业发达,而苏州、湖州的一些市镇则与丝织业发生密切联系。如南浔是湖丝的著名产地,吴江的盛泽、黄溪都以丝织品著称全国。吴江的屯村镇自明代以来即为冶铁业发达的市镇,嘉靖时"居民数百家,铁工过半",产品有农器、厨器还有兵器等。这些市镇人烟稠密,街道繁盛,市场繁荣,手工业、商业都很发达,且为各地商贾所集,进行大宗交易。例如苏州元和县的唯亭镇离城三十里,地处娄江上,为太仓、昆山、松江、崇明必经之要道。自明季以后至清道光年间,"人烟稠密,比屋万家",是一个手工业发达的工商业巨镇。一些富商巨贾在经营得利后大购土地,进一步推动了这些市镇的发展。如乾隆年间歙人程永洪,"善于商贾,贸易豫章数十年。又建业于浙江兰溪,置田产,家道日渐蒸蒸";道光年间祁门人倪炳经,"少承父业,窑栈云连,畎亩鳞接"。

—摘编自何荣昌《明清时期江南市镇的发展》

材料二 江苏太仓所处的苏州地区是乡镇企业的发祥地,当地的农民在改革开放初期,采用"离土不离乡、进厂不进城"的方式,走出了一条具有中国特色的以乡镇企业为龙头的农村工业化、就地城镇化的道路,即"苏南模式"。1996年,太仓的乡镇企业开始改革,打破了"集体经营""行政推动"等传统框架,大力发展外向型经济、混合型经济、个体私营经济,目前已形成集体企业(主要是股份制、股份合作制企业)、三资企业、私营个体企业"三足鼎立"之势。乡镇企业转制后所有制结构调整基本到位,促进了多种经济的共同发展,带来投资主体的多元化。改制后的乡镇企业,从原来主要接受上海在人才、技术方面的辐射,到现在接受的辐射无论是地域、范畴还是程度,均有了更大的拓展和提高。为了解决乡镇企业分散布局的现状,太仓市在积极建设开发区的同时,开始有意识地在小城镇开辟一批工业小区,搞好配套基础性设施建设。至2006年底,全市拥有私营企业6267家、个体工商户20873户,太仓市私营个体经济已发展成为全市经济的半壁江山。

——摘编自孟秀红《长江三角洲地区小城镇发展的动力机制研究》

(1)根据材料一,概括明清时期江南市镇经济发展的特点,并结合所学知识说明这一时期江南繁荣的市镇工商业未能推动社会转型的原因。(2)根据材料二,指出20世纪90年代后苏南乡镇经济的变化,并结合所学知识简析发生这种变化的原因。