材料一 明清之际耶稣会士传入中国的西方文化,自然科学是其主要部分。这些西洋学术对于中国来说都是新鲜的:欧几里得几何及其演绎推论给中国思想界带来了一种全新的思维方式;世界舆图使中国人获得了新的世界概念。对此,徐光启、李之藻、方以智等明代科学文化界的先进人士,有着较为清醒的认识。徐光启在其著述中多次谈到,传教士带来的西方科学技术,“多所未闻”;从其学习与钻研中,他感到有一种“得所未有”的“心悦意满”;在驳斥反对派的诘难时,他更鲜明地指出,外来文化“苟利于中国,远近何论焉”。李之藻也说,利玛窦等传教士带来的物理、几何等科学,“有中国累世发明未晰者”。方以智在《考古通论》中指出,西洋学术能“补开辟所未有”。这种对外域学术的开明态度,反映了中国早期启蒙学者的宽阔胸怀。

——摘编自张明《中外文化交流史》

材料二 西学中源说最初是明清之际的黄宗羲、方以智、王锡阐等人提出的,依据孔子的“天子失官,学在四夷”可说明晚明传入中国的西方科学技术是中国古代学术流传到西方后,由他们(西方人)发扬光大了的。康熙帝在《御制三角形》中提出,“古人历法流传西土,彼土之人习而加精焉”。康熙帝的说法立即被士人所理解,天文学家梅文鼎也积极响应,御制“《三角形》言西学贯源中法,大哉王言,著撰家皆所未及”。于是,西学中源说成为清代文化思想中对待西学态度的主流。

——摘编自张西平《明清之际西学东渐的历史反思》

(1)根据材料一并结合所学,用一句话概括徐光启等人对待中西文化“较为清醒的认识”。结合所学,指出明末两部译介到中国的西方科技著作。

(2)根据所学概括黄宗羲的思想主张。

(3)根据材料二并结合所学,谈谈你对明清时期西学东渐的认识。

史料一 斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显改变了列宁的新经济政策。

——叶书宗《关于苏联的国家工业化和农业全盘集体化问题》

史料二 工党政府1945年上台后,把一些工业企业收归国有,付给原企业主巨额赔偿费,成立了有关公司的国家管理局,由政府任命董事,归政府有关部门领导。工党政府通过8个重要的国有化法令,对英国20%的工商行业进行了国家控制。1945年到1951年英国工党的经济政策,促进了英国战后经济的恢复与发展。

——摘编自赵君《英国艾德礼工党政府经济政策研究(1945-1951)》

史料三 中共十一届三中全会开始强调物质利益在调动工人农民积极性上的重要性,但是仍沿着计划经济的思路用政府的力量来调整农轻重的比例;后来承认市场在资源配置上的作用,但是强调“计划为主、市场为辅”;再到1993年中共十四届三中全会正式确立了社会主义市场经济的改革方向,当时的定位是市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。这次中共十八届三中全会指出,市场在资源配置中起决定性作用,更好地发挥政府的作用。

——摘编自林毅夫《有效的市场和有为的政府同样重要》

【探究】

(1)根据史料一并结合所学,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”。

(2)据史料二指出,二战后初期英国经济政策的主要特征。结合所学知识分析英国出台这些政策的背景。

(3)根据史料三、我国经济体制改革的核心问题是什么?前后两种经济体制的区别是什么?

材料一 2016年5月21日,广东省博物馆邀请中山大学人类学系姚崇新教授进行了主题名为《佛教在中国传播》的讲座。其中谈到,僧侣们把印度语中的“达摩”翻译成“道”,把印度语中的“涅槃”翻译成“无为”。僧人要尊敬父母,也提倡忠君爱国。隋代二所,度僧尼二十三万六千二百人,译经八十二部。唐朝并没有把官方认可的解释当做不容置疑的正统,有关官方解释的争论是被允许甚至受到鼓励。佛寺从布局到建筑本身的阁楼、密檐、雕墙粉壁等都发展成了中国的民族形式。悬空寺的最高处为“三教殿”,殿内正中供奉的是如来佛祖,佛祖右手边(南侧)为老子,左手边(北侧)为孔子。但南北朝末期曾出现过大规模的灭佛现象,如北周灭北齐后,周武帝尽灭齐境佛教,结果“五众释门减三百万,皆复还归编户(非编户不纳粮交税),僧寺所占民田,悉数归还,三宝福财,簿录入官,民役稍稀,租调年增,兵师日盛。

材料二 佛教自汉代传入中国,至今已2000年。它深刻的影响着中国的传统思想和文化。历史上真实的佛教决不是一种孤立的信仰,它一直与不同时代,不同地区的各种哲学思想,民间的风俗习惯社会道德乃至政治经济、文学艺术等结合在一起。

——摘编自《佛教传入中国后的影响》

(1)根据材料一,指出佛教传入中国的特点

(2)根据材料一二并结合所学知识,说明佛教传入中国的影响

材料一中原地区最早的人工冶炼的铁制武器出现于1990-1991年发掘的河南三门峡虢季墓,断代为西周末至春秋初。我国一些学者甚至历史书籍就曾据此认为春秋战国时期中国已经进入了铁器时代。

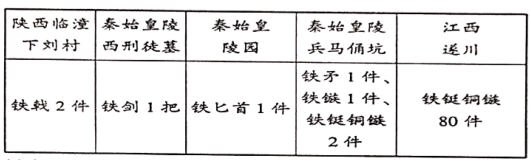

2003年出版的《中国军事工程技术史》对出土的秦代铁兵器做了统计,结果如下表:

在汉墓发掘中,山东临淄齐王刘襄墓出土铁兵器141件,但青铜器高达6751件,其中兵器1904件。一直要等到西汉中翔的河北满城中山靖王刘胜墓中,铁兵器所占比例才首次超过了青铜兵器。

——摘编自《碾压世界的秦代“上古神兵”真的存在吗?》

材料二西汉早期兴起了“百炼钢”技术和铸铁脱碳钢。到了中期又相继出现了炒钢技术,这是继生铁冶铸之后,中国古代钢铁技术史上又一重大事件。西晋刘琨写下“何意百炼钢,化为绕指柔”这一脍炙人口的诗句.后,百炼成钢、千锤百炼成语由此而来。

根据上述材料和中国古代史的相关知识,围绕“中国铁器时代的上限”,提出自己的观点并进行论证。(要求:观点明确、史料真实、史论结合)

材料 近代以来,欧洲与中国间文化交流打破了平等均衡、长短互补的格局,文化交流变成了作为落后一方的中国向作为先进一方的欧洲学习的进程。从一开始就是在欧洲列强对中国侵略和中国反侵略这样尖锐的政治背景下进行的。就中国方面而言,就不简单是一般意义上的落后向先进学习,而是为着寻求解决中国政治危机、救亡图存而向对手学习。随着对于救国方案探讨的深入,中国的仁人志士们对于欧洲文化的注意力,渐渐便转移到了探讨如何对中国的政治体制、社会制度、经济构成进行改造上。

——摘编自林延清、丁伟志《近代中国中西文化交流的历史特点》

根据材料概括近代中西文化交流的特点,并结合所学知识分析其原因。

材料

据统计,1858~1911年间全国民族资本所设立的资本在1万元以上的民用工矿企业有953家,创办资本总额为2亿多元。而1901~1911年就设立了650家工矿企业,资本总额为1.4亿多元,其中江苏162家,湖北82家,广东54家,四川42家,直隶37家,浙江36家,奉天(今辽宁)30家,福建22家,安徽21家,山东20家,湖南11家,江西10家。各主要工业部门具体发展情况见下表。

| 1901~1911年 | ||

| 数量(家) | 资本额(万元) | |

| 纺织业 | 82 | 1332.1 |

| 缫丝业 | 70 | 556.9 |

| 面粉业 | 53 | 786.8 |

| 火柴业 | 28 | 130 |

| 水电业 | 60 | 3813.8 |

| 机器业 | 20 | 352.1 |

| 矿冶业 | 73 | 2272.9 |

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出1901~1911年间中国民族工业发展的特点。

(2)结合所学知识,简析1901~1911年间中国民族工业发展特点形成的原因。