材料 吴起(前440—前381),卫国左氏(今山东定陶西)人,战国初期军事家、政治家、改革家,兵家代表人物。面对战国的社会现实,吴起认为“内修文德”与“外治武备”是相辅相成的,他告诫魏文侯只“修文德”不“治武备”无法确保国家安全,提醒魏文侯不要重蹈“昔承桑氏之君,修德废武,以灭其国”的历史覆辙。他在《吴子》中还指出,军事人才的选拔任用必须“简募良才,以备不虞”,认为通过“礼”“义”的教育可以提高军人的思想觉悟,可以形成“进死为荣,退生为辱”的荣辱观,必须重视军队的教育和训练,增强其守纪观念。《吴子兵法》从战争观、治军思想、作战思想三个方面建立起较为完备、深刻的军事思想体系,反映了战国初期军事斗争的实践经验。

——摘编自付海滨、薛国安《〈吴子兵法〉军事思想综论》

(1)根据材料,概括吴起军事思想的内容,并结合所学知识分析其形成的原因。(2)根据材料并结合所学知识,评价吴起的军事思想。

材料一 四家在争辩中相互吸收、渗透,发展了相互联接的一面。而这主要是由它们是同一族类的文化以及他们学说中都关注现实的社会人生问题所决定的。……政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘编自李宗桂著《中国文化导论》

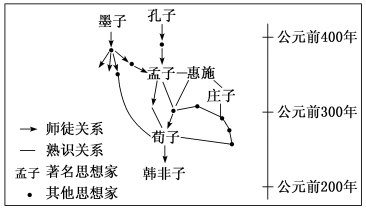

材料二 《诸子百家关系图》。

——摘自《世界:一部历史》

(1)上述材料体现了战国时期思想文化领域的什么特征?

(2)结合上述材料和所学知识,概括呈现上述特征的原因。

(3)结合上述材料和所学知识,概述百家争鸣的历史意义。

材料一 周代受封诸侯从周天子手中得到的最重要的权力便是因地制宜、开疆拓土。周初分封,“天子之制,地方千里,公侯皆方百里,伯七十里,子男五十里”,在各诸侯“并国”“开地”的过程中,周王朝的天下一统局面才得以形成和扩展,达到空前广袤的程度。在分封制条件下,周天子与各地诸侯的君臣关系和天下共主的权威在整个西周时期一直到春秋初期都是实际存在的。

——摘编自董恩林《论周代分封制与国家统一》

材料二 春秋时期,周王室衰落,一些实力较为强大的诸侯趁机割据一方,并以武力控制周边的中小诸侯,形成了自己的霸业。诸侯国内部权力下移,以臣弑君的事件频繁发生。战国时期,诸侯纷纷称王,兼并战争愈演愈烈。春秋后期,周王室更加衰落,无力维护“学在官府”的体制,私人讲学兴起。到战国时期,各诸侯国纷纷招揽人才,一些大贵族还以养士竞争高下,战国四君子就是其中著名的代表。

——摘编自杨共乐主编《从历史印迹中走来的世界(中国篇)》

(1)根据材料一,概括周代分封制的特点。

(2)根据材料二,指出周代分封制瓦解的原因,并结合所学知识分析周代分封制瓦解的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简述分封制瓦解与百家争鸣的关系。

材料一 战国时期,学术领域“百家争鸣”的出现绝非偶然,夏商西周时期为之奠定了两个并重且不可分离的历史基础:人才和思想资源……西周末年礼崩乐坏,士作为低级贵族从政治结构中游离出来。在生存压力之下,士面临着再就业的选择。士再就业的事实,决定他们必须在自己原有知识基础之上,根据现实的需要,提出不同的思想观念和解决方案,并在私学兴起的背景之下不断强化自身独特的思想立场,这些举措推动形成了百家争鸣的局面,促进了轴心时期中国思想的突破。

——摘编自何善蒙《“士”的再就业与百家争鸣》等

材料二

| 时间 | 生产工具 | 经营方式 | 农业技术 |

| 西周 | 来、耜、铺、铿等,绝大部分用木石、兽骨和蚌壳制成 | 公社农民聚族而居,集体劳动,“春,令民毕出在野,冬则毕入于邑。” | 在耕作、灌溉、施肥、选种、选种、除虫等方面具有相当高的技术知识 |

| 战国 | 未、耜、犁、锄、铋等铁制农具,牛耕推广 | 公社及其所有制即井田制度瓦解,小农经济盛行 | 深耕技术普遍推行,施肥、选种等技术进一步发展,修建都江堰等水利工程等 |

——据白寿彝《中国通史》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括百家争鸣出现的历史条件。

(2)分析材料一中“士”再就业的历史影响。

(3)根据材料二概括西周至战国时期农业发展的趋势。

材料一 春秋战国时期学术思想上取得如此辉煌瞩目的成就的原因,不能简单归结为这一时期社会生产力的发展所导致的政治、经济的深刻变革,更为重要的一点是作为这一时期学术思想文化的创造主体——刚刚以独立姿态登上历史舞台的知识分子,以高度的责任感、使命感,自觉担当起拯救苍生的历史重任,重新构建未来社会的理想蓝图。

——摘编自周金华《从“百家争鸣”看春秋战国知识分子的个性解放》

材料二 我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。小国寡民……甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻民至老死不相往来。

——老子《道德经》

王……省刑罚,薄赋敛,深耕易耨,壮者以暇日,修其孝悌忠信,入以事父兄,出以事其长。可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。

——《孟子·梁惠王上》

“世异则事异”“事异则备变”“废先王之教”“以法为教”。“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”“万乘之主、千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其威势也”。

——《韩非子》

材料三 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(1)根据材料一,指出作者认为“春秋战国时期学术思想上取得如此辉煌瞩目的成就的原因”。(2)概括材料二涉及思想家所包含的主要思想。

(3)根据材料三并结合所学知识,回答“百家争鸣”的意义。

材料:兴盛于战国的百家争鸣导致了古代中国思想界认识领域的全面活跃,为民族的进步与发展提供了一种特有的、全新的思维模式。在争鸣中形成的儒、墨、法、道等学派,影响了后来整个封建社会的政治思想体系和社会生活。直到近代西方思想传入中国之前,这些学派的思想一直为后来者所继承。……为了给统治阶级提供改革方案,寻求出路,百家争鸣的思想家纷纷用现实主义、人文主义的眼光,深入探究各种政治原理,并将思维的角度置于天人关系、人与人的关系等方面,这标志着人类精神的觉醒。

——摘编自杨俊明《百家争鸣与古代中国人类精神的觉醒》

(1)根据材料并结合所学知识,指出战国时期儒、墨、法、道学派的代表人物以及各学派的核心思想。

(2)根据材料并结合所学知识,说明百家争鸣的意义。

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈、严文明等《中华文明史》

材料二 春秋战国时期出现百家争鸣局面,各家学派纷纷提出自己的治国主张:老子认为“我无为而民自化”,孟子认为“王如施仁政于民……可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣”,韩非认为“以法为教”“法不阿贵”,墨子认为“国有贤良之士众,则国家之治厚”。……百家争鸣的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽状态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(1)据材料一分析百家争鸣出现的原因。

(2)据材料二概括春秋战国时期道、儒、墨、法四种思想流派的治国主张。

(3)据材料二并结合所学知识,指出百家争鸣的意义。