1 . 材料 公元220年魏文帝(曹丕)即位之初,便出台两项新政:第一项是严禁宦人干政、宦人为官。第二项是采纳陈群的意见,确立九品中正制。曹丕设立中书省,官员改由士人充任,原尚书郎诏令文书起草之责转由中书省担任。同时,削夺藩王权利,藩王封地时常变更,没有治权和兵权。对地方行政规划重新划分,正确处理与其他民族关系。黄初三年(222年)颁发《禁诽谤诏》和《百官不得干预郡县诏》。经济上曹丕继续发展屯田制,除禁令,轻关税,与民休养。恢复太学,建立儒家思想教育机构,下令人口十万以上的郡国每年察举孝廉一人,如有特别优秀的人才,可以不受户口限制。魏文帝励精图治,为曹魏统一天下打下了坚实的基础。

——摘编自《曹丕为政举措》

(1)据材料概括魏文帝改革的主要措施。

(2)据材料并结合所学知识,简析魏文帝改革的意义。

拓跋部在进入蒙古草原时,还处于部落联盟阶段。从拓跋力微起,拓跋氏才取得了世袭部落联盟首领的地位,自力微起,拓跋部受中原汉文化的影响,逐步向封建制国家的道路迈进,在这一过程中道武帝拓跋跬的作用较为突出。拓跋跬继位后着手改制,奠定了北魏的统治基础。拓跋跬在打败后燕后,即吸收慕容燕政权中的汉族士人,通过俘虏仿效后燕政治制度,这就成为拓跋政权制度建设的开始。随着北魏统治区域逐渐扩大,事务逐渐增多,拓跋与汉族的交往日益频繁,原有的职官已不能满足新形势的需要,拓跋跬“始建曹省,备置百官,封拜五等;外职则刺史、太守、令长已下未有备者,随而置之,”形成了仿晋三省制为主的外朝机构。为提高官员文化素质,拓跋跬以“经术为先,立太学,置五经博士员有千余人。”拓跋跬“幼遭艰难,备尝险阻,知民之情伪。即定中原,患前代刑纲峻密,乃除其法酷切于民者,约定科令,大崇简易。是时,天下苦兵乱,畏法乐安。”总体而言,道武帝的制度改革并不是很成功,由于皇权的争夺,道武帝成了牺牲品,但他开拓中原的努力,引导拓跋政权与汉族不断磨合,最终为孝文帝全面汉化改革奠定了基础。

——摘编自张达志《北魏道武帝入主中原与胡汉融合的历程》

(1)根据材料并结合所学知识,概括道武帝改革的背景及主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评析道武帝的改革。

材料一 北魏孝文帝拓跋宏是推动北朝法律儒家化进程的关键人物,他遵循汉魏以来礼法结合的法律发展趋势,显著改善了北魏法律胡汉杂糅野蛮暴虐旧貌,他所进行的法制改革客观上有助于封建经济发展和民族融合,有助于消除南北统一在政治法律、文化心理等方面的隔阂。他创立的某些制度也被后世法律吸收影响千年。

——摘编自邓奕琦《论北魏孝文帝的法制改革》

材料二 北魏孝文帝上台以后对法制进行了大刀阔斧的改革。涉及礼教、执法、刑罚、治吏等多个方面。他首先宣扬礼教的治国理念,把礼教治国思想作为法制改革的出发点和落脚点,同时又特别注重法制,强调刑罚要有公平性,在实施刑罚的同时辅以礼教,礼法结合。在执法判刑中,孝文帝坚决地引入了监督机制,促进了法律量刑的公平性、除此之外,孝文帝积极地将法学人才集中起来,针对执法中的问题一一解决,推动了北魏法律的修订,使法律的覆盖面更加广阔。此外,孝文帝还提出了以“参详旧典,务从宽仁”为主体的法制观念:实行缘坐刑改革,使受连累的范围大大缩小,加强了社会民众对当朝者的认同度;用流刑来代替死刑;减少了死刑犯的人数,流放人员不仅可以为国家边疆驻防增加人员补充,也可以增加社会劳动力,加快社会生产。着手修改法律条文中关于治理官员的条例,更加具体地约束官员的行为。实行体禄制又辅以定官制和考绩两种程序,这些程序的实行,加快了政府部门的施政效率,也对官员进行了有效的监督。

——摘编自于彦梅《北魏孝文帝法制改革考析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孝文帝法制改革的原因。

(2)根据材料一、二,概括孝文帝法制改革的特点。

4 . 材料 北魏前期的法制,胡汉杂糅、重刑轻教。迁都洛阳后,孝文帝深感“律令不具,奸吏用法,致有轻重”,重用精通律学的中原儒生高允、高闾等人,并多次参与修订《太和律》。他认为“营国之本,礼教为先”,首创北魏“婚律”,以诏令禁止同姓结婚;加重对不孝罪的惩罚,规定若独子犯死罪,可存留养亲等。同时,削减繁复和严酷的律令,用“恕死徙边”作为死刑减等之法,缩小连坐范围等。此外,他还注意谨慎选用掌刑狱大权之人,并设立司直官对适用法律和审判程序进行监督。还从“治因事改”出发,告诫地方官应以利民为先,灵活运用德刑,要“导之以德,齐之以刑”。

史称孝文帝“选三代(夏商周)之异礼,采二汉(西汉、东汉)之典法;端拱而四方安,刑措而兆民治”。但也因官员素质参差不齐、文化差异等,出现“经义决狱的随意性”、“故老前宦多遵旧法,不守新制”等,影响法律适用的准确性和效率。

——摘编自王琛《孝文帝改革以后的北魏社会与法制》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏孝文帝法制改革的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价北魏孝文帝的法制改革。

5 . 材料 北魏初期,奴隶制并未充分发展,由于疆土迅速拓展,尤其是占领黄河中下游后,统治者也很难全面推行奴隶制度。道武帝拓跋珪重用汉族士大夫,实行“离散诸部,分土定居,不听迁徙,其君长大人皆同编户(编入户籍)”的政策。这一政策打散了以血缘纽带结合的氏族部落组织,改以地域划分进行统治,也改变了传统的经济和生活方式。拓跋珪还“劝课农桑,量较收入,以为殿最”,鼓励发展农业,按比例征收赋税。他下诏迁徙大批“新民”于代北,给内迁“新民”发给耕牛,计口授田。黄河流域世家大族聚众自守,北魏统治者无力改变现状,遂实行“宗主督护制”。这导致豪强征敛,农民负担日重,国家赋税受到影响。这一状况直到北魏孝文帝时,对农业才有了全面的改革,一定程度解决了上述问题。

——据邱树森、陈振江《新编中国通史》整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出北魏道武帝和孝文帝发展农业的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,分析说明北魏农业改革体现的历史趋势及发挥的作用。

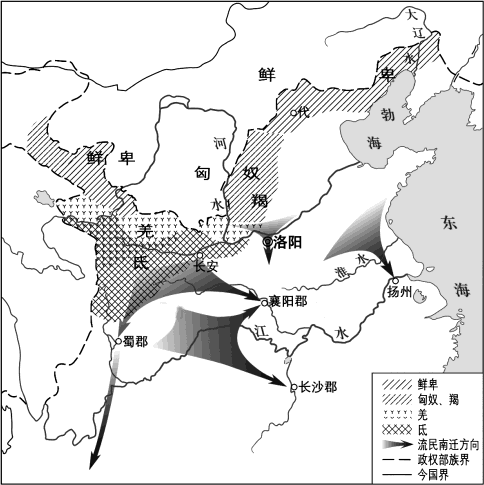

材料一

西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图

——摘自《中外历史纲要(上)》

材料二元朝时期,蒙古人的西征和南下,产生了中国历史上前所未有的民族大迁徙和民族大融合,大批东来的信仰伊斯兰教的回回人因此来到中原定居,并与其他民族的人通婚繁衍,逐渐形成一些统称为“回回”的穆斯林少数民族,使伊斯兰教在中国的传播获得了可靠而广泛的群众基础。

——摘自刘杰《试析元朝时回族的社会地位及其形成原因》

(1)概括材料一反映的社会状况。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明元朝民族交融的特点。

7 . 材料 关羽,字云长。陈寿《三国志》中,关羽与张飞、赵云、马超、黄忠并列,并没有表现出绝伦超群之处。据陈寿《三国志》《三国志》“裴松之注”、常球《华阳国志刘先主传》《晋书》《宋书》《南史》《魏书》《陈书》等史书记载,历史人物关羽不过是三国蜀汉的一位大臣,生前最高官衔是“前将军”,最高爵位是“汉寿亭侯”。他勇武、重义,但同时具有傲慢自大、容易发怒、刚愎自用的性格缺陷;气量狭小也使得他与同僚关系不睦。隋唐时期,关羽没有得到统治者的重视和颂扬,关羽的名气也不大,当时的文人士大夫最崇拜的三国人物是“为帝王师”的诸葛亮。这一时期的蜀汉人物被淹没在历史的洪流中,史书中鲜有记载。在民间,这一时期的关羽只是具有魔力、神力的鬼魅形象。两宋时期,汉民族始终处于北方少数民族的侵扰之下,统治者为巩固统治对关羽不断加封。北宋中叶以后,宋王朝日益萎靡,形成积贫积弱的局面。三国时蜀汉君臣不畏强敌的精神和关羽身上勇武、忠义的特质契合了统治者的需要和整个社会的心理需求。随着关羽神位的不断攀升,在统治者的提倡和扶持之下,关羽祠庙在全国上下逐渐兴起。加上宋元以来戏曲小说的影响,关羽信仰日盛,“关帝庙”遍及全国大小城市和村落。民间的关羽崇拜越来越狂热,关羽也由人而逐步变为神

——摘编自郭素媛《关羽崇拜与关羽形象的演变及诠释》

(1)根据材料,说明分析关羽形象发生的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,概括关羽崇拜现象形成的原因。

| A.国家分裂严重阻碍了中华文明的发展进程 |

| B.南北朝对中华文化发展产生了影响 |

| C.汉族与少数民族的融合导致民族之间的差异缩小 |

| D.从魏晋南北朝以来,中国就有了南方和北方的划分,一直延续到后世 |

材料一 善为国者,其教民也,皆作壹(指专务耕战)而得官爵……所谓壹赏者,利禄官爵抟出于兵,无有异施也。

——《商君书》

(1)材料一中的思想在商鞅变法的措施中有哪些体现?其“利禄官爵”的调整有何积极影响?

材料二 故宪章旧典,始班俸禄。户增调三匹,谷二斛九斗,以为官司之禄……禄行之后,赃满一匹者死。

——《魏书·高祖纪》

(2)据材料二概括北魏孝文帝改革中俸禄制度的特点。

材料三 唐政府鼓励外商来中国贸易,允许他们在中国居住、任官、通婚。唐朝时做官的外国人多达三千,波斯人和伊朗人甚至官拜宰相。供职唐廷的外籍官员有波斯的阿罗憾、日本的阿布仲麻吕、新罗的崔致远、太食的李彦具,他们有的以一技之长被唐延录用,更多的是通过“宾贡及第”而成为唐朝的官员。

——《在唐朝做官的洋人》《唐朝对外开放述论》

【注】“宾贡”指唐朝专门为录取外国人士而设的考试。

(3)概括材料三反映的政治现象,依据材料和所学知识分析其原因。

材料一 “臣初奉先帝,资仰于官。不自治生。今成都有桑八百株,薄田十五顷;子弟衣食,自有余饶。至于臣在外任,无别调度,随身衣食,悉仰于官,不别治生,以长尺寸。若臣死之日,不使内有余帛,外有赢财,以负陛下。”

——诸葛亮《上后主表》

材料二 “夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。”

——诸葛亮《诫子书》

材料三 “汉代相传四百年,而曹氏篡汉。诸葛忠武侯当此时,间关百折:左右昭烈父手立国于蜀,明讨贼之义,不以强弱利害贰其心,盖懔懔乎三代之佐也。……虽不幸功业未究,中途而殒,然其扶皇极,正人心,挽回先主仁义之风,垂之万世,与日月同其光明,可也。”

——南宋张拭

(1)根据材料,概括诸葛亮因为哪些优秀的品质而得到后人的尊重。

(2)根据材料并结合时代背景,说明宋人给予诸葛亮很高评价的原因。