材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氏、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域…各民族纷纷建立自己的政权…他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 魏晋以来,内迁的各族与当地的汉人错居杂处,开始过定居生活,他们不断向汉族人民学习…民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“形成第一次南迁浪潮”的主要原因,这一现象带来的影响是什么?(2)根据材料二并结合所学知识,说出鲜卑拓跋部建立了什么政权?该政权统治者为了顺应北方民族交往交流交融的历史趋势,进行了哪些改革?简述其对社会发展的积极作用。

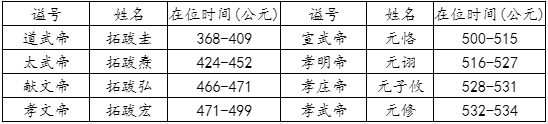

材料一 下表是部分北魏皇帝列表

| 谥号 | 姓名 | 在位时间(公元) |

| 道武帝 | 拓跋圭 | 368—409 |

| 太武帝 | 拓跋焘 | 424—452 |

| 献文帝 | 拓跋弘 | 466—471 |

| 孝文帝 | 拓跋宏 | 471—499 |

| 宣武帝 | 元恪 | 500—515 |

| 孝明帝 | 元诩 | 516—527 |

| 孝庄帝 | 元子攸 | 528—531 |

| 孝武帝 | 元修 | 532—534 |

材料二 魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向甚至是多向的。……实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——阴法鲁、许树安、刘玉才《中国古代文化史》

(1)指出材料一内容变化,概括导致这些变化的原因。

(2)结合所学知识指出北魏孝文帝改革的哪些措施体现了“汉化是总体的趋势”。据材料二指出民族文化融合对中国历史造成的影响。并结合所学知识,谈谈你对民族发展和文明进步有何认识?

材料一 缪力本业,耕织致票帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。……民有二男以上不分异者,倍其赋。……能得甲首(军队中的小军官)一者,赏爵一级、益田一项,宗室非有军功论,不得为属籍。……小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

……

孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——摘编自《史记.商君列传》

(1)根据材料一,概括商鞅变法的内容及作用(不得摘抄原文)。

材料二 迁居洛阳的鲜卑人,经过三十年,大体上已经汉化。一个统治民族仅仅经过三十年时间,就与被统治民族相融合,不能不说是孝文帝汉化政策的极大成功。

——樊树志《国史十六讲》

(2)列举孝文帝推行的汉化政策。

材料三 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一交融进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带交融。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(3)依据材料并结合所学知识,简析北魏孝文帝改革对社会发展的积极作用。

材料一 东汉学者何休在注《公羊传》(解释儒家经典《春秋》的书)时,将“内其国而外诸国”称为衰乱世,将“内诸夏而外夷狄”称为升平世。而太平世则是“夷狄进至于爵,天下远近大小若一”。在这里不再把蛮夷看成未开化的禽兽,几乎已经看不到歧视。总的来说,天下观的基本观点就是天下一家,中国居中,没有任何一个文明可以与中国对等交流,而华夷一体,中国教化四夷,最终形成协和万邦的天下秩序。

——摘编自《浅谈天下观》

材料二

| 内容 | 出处 |

| “昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。” | 《魏书•序纪》 |

| “辽之先,出自炎帝……奇首(辽先祖名)生都菴山,徙溃河之滨。” | 《辽史•太祖本纪》 |

| “其(孔子)道可尊,使万世景仰。” | 《金史•熙宗本纪》 |

| “受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?”“孔子大圣,万世所尊,宜先。” | 《辽史》卷七十二 |

| “诏设御史大夫、御史中丞、翰林学士院、大宗正府、殿前都点检……(地方)设路、府、州、县。” | 《金史•百官志》 |

(2)根据材料二,概括指出少数民族政权从哪三个方面进行华夏认同,并结合所学知识分析少数民族政权华夏认同的历史作用。

材料一

5世纪末,中原地区农业经济已较发达,成为北魏主要产粮基地。而平城地区屡受灾荒,粮食供应常发生危机。随着北魏在中原的开拓,平城已不适合于控制整个北方地区。加上平城的保守势力强大,北魏社会的发展受到了制约。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一,指出孝文帝时期北魏政治领域发生的变化。

材料二 孝文帝以其远见卓识,顺应封建化和民族大融合的历史潮流,推动了本族封建化及民族融合。此后,历代中国的少数民族统治者都不同程度地效法孝文改制,不断为中华民族注入了新的血液。

————李文梁《孝文改制及其对北方民族大融合的影响》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孝文帝改革的影响。

材料三

(3)根据上述材料,概括魏晋南北朝时期民族交融过程中呈现的特点。

材料一

| 目录 第一章 魏晋南北朝时期之序幕 奔向新时代的滚滚浪潮 司马炎使中国再度统一 第二章胡汉的抗争 第三章跨越胡汉之壁垒 苻坚的时代 北魏的登场与时代状况 …… 第四章 江南贵族制社会 东晋的贵族制社会 …… 第五章 南朝后期的政治与社会 第六章 江南的开发与民族间的斗争 第七章 北魏孝文帝的改革 第八章 北朝后期的政治与社会 北周武帝与华北再统一 |

——[日本]川本芳昭《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》

材料二 评价历史有两个尺度,第一个尺度,是着眼于它与前朝后代的差异,尽量突出它的特殊性,这是“分期论”的尺度;另一个则是“变态—回归”的尺度,即在观察特殊性的同时,去寻找那些抑制“旁逸斜出”,并最终使历史步伐回归于“中轴”的力量和条件,及造成“变态”与导致“回归”的机制与过程。

——摘编自阎步克《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》

依据材料一并结合所学知识,分析说明材料二的观点。在中国历史发展过程中,各民族逐渐形成文化和民族认同,从而形成一个统一的多民族国家。

材料一 钱穆曾说:在古代观念上,四夷与诸夏实在有一个分别的标准,这个标准,不是‘血统’而是‘文化’……在先秦时期的天下观念中,四夷被视为不可或缺的部分,中原地区的“诸夏”与“夷狄”之间的差别主要在文化层面上,四夷只要学到了“中国”文化,就可以变成“华夏”人。

材料二 汉朝盛时境内的百姓,不复以“燕人”“齐人”“秦人”相区别,而是“某郡某县”人,他们虽方言有异,却使用着统一的不因语言差异而改变的文字。经历两汉四个多世纪的统治,统一的观念深入人心,“书同文、车同轨、人同伦”,在先秦以来华夏融合的基础上,汉朝境内的人们逐渐被称为“汉人”。

——据《汉书》《后汉书》等

材料三 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氏、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年采用大臣崔宏建议,“自谓黄帝之后,以土德王”,孝文帝迁都洛阳后,积极推进改革,改鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492年),文帝下诏祭祀“唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

(1)材料一反映了先秦时期的一种什么观念这一观念对中华民族产生怎样的影响。

(2)与先秦时期相比,汉朝时期人们的观念有怎样的发展?主要原因是什么?

(3)根据材料三,北魏采取了哪些有利于“中国”认同的措施。

| 序号 | 材料 | 出处 |

| ① | 到东汉时代,即公元之初,我国天气有趋于寒冷的趋势,有几次冬天严寒,国都洛阳晚春还降霜雪,但冷的时间不长。直到三国时代……(出现了)第一次有记载的淮河结冰。……这种寒冷继续下来,直到第三世纪后半叶,特别是280—289年这十年间达到顶点。 | 节选自竺可桢《中国近千年来气候变迁的初步研究》 |

| ② | (北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。 | 唐代史学家刘知几 |

| ③ | (北魏后期)稻谷亩产量一般在4斛左右,若精心耕作,可达10斛,大大超出了汉代平均亩产3斛的水平。……为适应农业发展的需要,冶铁业也大有发展……酿酒业,制瓷业以及其他供城市消费的手工业,从业人数增加很快。……(洛阳)城不仅五方杂处,市场繁荣,沽贩云集,而且在城南的特定区域,安置了南、北、东、西各族降民以及西域和域外商人。 | 张岂之主编《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》 |

| ④ | 取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 | 陈寅恪《李唐氏族之推测后记》 |

| ⑤ | 东魏、北齐重新使用鲜卑语,还出现了“鲜卑共轻中华朝士”的情况。 北魏孝文帝改鲜卑姓为汉姓,而西魏宇文泰反其道而行之,不但恢复了胡族诸将的胡姓,还向汉人广赐胡姓。 | 叶炜《从王光、叱罗招男夫妇墓志论西魏北周史二题》 |

(1)说明搜集这些材料对于研究主题的意义。

(2)若要进一步研究这一主题,还应该再搜集哪些史料,说明理由。

(3)孝文帝改革在推动民族交融上有重要作用,结合所学对北魏孝文帝改革中汉化政策加以评价并说明评价历史问题应该坚持的原则。

材料一 下表是部分北魏皇帝列表

材料二 北魏统治者进入中原以前,没有成文的法典;如遇案件,“皆临时决”。迁都洛旧后,孝文帝鉴于“律今不其具,奸吏用法,致有轻重,多次参与修行《太和律》,加重了不孝罪的处刑,首创了独子犯死罪可存留养亲的办法。同时经常躬自断狱,并设立司直官对适用法律和审判程序进行监督。

——摘编自张晋藩《中华法制文明史》

完成下列要求:

(1)指出材料一内容变化,这些变化分别体现了孝文帝改革的哪些措施?

(2)据材料二概括孝文帝司法改革的措施。综合上述材料,分析北魏改革的显著特点。

10 . 阅读下列材料:

材料 庙号改革是北魏孝文帝改革的一项重要内容。公元398年,拓跋珪迁都平城,仿中原传统制度设立太庙,早先草原部落联盟时代的首领以“太祖”“高祖”等庙号受到祭祀,他们的子孙被封为王公,享有政治军事特权,成为北魏政权的统治支柱。孝文帝下令改革庙号,宣称按“宗有功、祖有德”的原则,推最先实现在中原进行统治的拓跋珪为太祖,不再为拓跋珪以前的祖先设庙祭拜。因太祖拓跋珪以后只有五位皇帝去世,为了不违“天子七庙”这一儒家礼制,孝文帝甚至前无古人地在太庙中为自己虚设一庙。庙号改定后,孝文帝下令,“非太祖子孙”及异姓封王、公、侯、伯者,皆降一等。

——吕思勉《魏晋南北朝史》

请回答:

(1)根据材料,概括孝文帝庙号改革的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析孝文帝推行庙号改革的意义。