1 . 东汉顺帝阳嘉年间,朝廷对察举制进行了改革,引入考试机制,规定:儒生、文吏被郡守举为孝廉后,必须通过中央的考试才能获得官职。考试包括对经术射策、对策陈政、令史史书和尚书郎笺奏等。据此可推知,“阳嘉改制”

| A.杜绝了察举制的流弊 | B.选拔了各类实用人才 |

| C.促进不同阶层的流动 | D.有利于察举制的完善 |

您最近一年使用:0次

2022-04-17更新

|

344次组卷

|

4卷引用:安徽省鼎尖联盟2022届高三4月联考文综历史试题

2 . 东汉时中原地区郡国人口满二十万岁举孝廉一人,而少数民族杂居的边郡地区,人口满十万即可岁举孝廉一人。该做法

| A.保证了官员选拔的公平公正 | B.有利于维护国家的统一稳定 |

| C.实现了各民族间的共同繁荣 | D.缩小了各地区经济文化差距 |

您最近一年使用:0次

3 . 汉代岁举孝廉本无考试之法,被举者经朝廷复察,无问题即加委任。从东汉顺帝时起,对孝廉实行考试,定制:凡郡国举孝廉,被举者年须在40以上,“诸生试通章句,文吏试笺奏”,及格方得应选。这些变化

| A.扩大了人才选拔范围 | B.兼顾了对资历与品行的考察 |

| C.加强了中央集权制度 | D.打破了士族对选官权的垄断 |

您最近一年使用:0次

2021-12-30更新

|

713次组卷

|

8卷引用:安徽省定远中学2022届高三下学期全真高考模拟检测(五)历史试题

安徽省定远中学2022届高三下学期全真高考模拟检测(五)历史试题四川省德阳市2022届高三一诊历史试题山西省运城市景胜中学2022届高三上学期1月月考历史试题黑龙江省双鸭山市第一中学2021-2022学年高三下学期开学考试历史试题云南省昆明光华学校2021-2022学年高二上学期期末历史试题(已下线)专题22国家制度与社会治理(二)【好题帮】-备战2023年高考历史一轮复习考点帮(新教材新高考专用)(已下线)考点07隋唐制度的变化与创新-【精华备考】2023年高考一轮基础学案(纲要上)湖北省武汉市部分重点中学2023届高三高考压轴信息卷历史试题(B卷)

4 . 汉代被举孝廉后在中央以郎署为主,再迁为尚书等官,在地方的则为令、长,再迁为太守等。而晋朝天位从巧取豪夺而来,若主张以忠治天下,他们的立脚点便不稳,提出“以孝治天下”的政治口号,树立了很多孝的典型,因孝被荐的官员大多委以虚职。这种不同说明

| A.汉晋“独尊儒术” | B.晋朝孝文化功利色彩浓厚 |

| C.汉朝实行察举制 | D.晋朝儒道佛“三教并行” |

您最近一年使用:0次

2021-03-01更新

|

542次组卷

|

7卷引用:安徽省安庆市2021届高三一模文综历史试题

安徽省安庆市2021届高三一模文综历史试题(已下线)备战2021年高考历史二轮复习题型专练(全国通用)-题型02比较变化类选择题吉林省长春市北师大长春附属学校2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题(已下线)2020-2021学年高二历史下学期期末专项复习(统编版新教材2019)-卷02(期末押题预测卷)【纲要上前4单元+选择性必修3】河南省濮阳市范县第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题新疆乌鲁木齐市新疆师大附中2021-2022学年高一12月月考历史试题湖南省邵阳市第二中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题

5 . 汉代,政府选官时的选举或考试,都实行分区定额。无论经济文化先进或落后的地区,都照人口比例来考选,同时郡县长官,例须避用本郡本县人。这些举措

| A.目的在于维系王朝统治 | B.使全国的经济文化发展趋向平衡 |

| C.缓解了中央和地方矛盾 | D.改变了世家大族垄断仕途的局面 |

您最近一年使用:0次

2020-06-21更新

|

519次组卷

|

13卷引用:皖江名校2020届高三决战高考最后一卷文科综合历史试题

皖江名校2020届高三决战高考最后一卷文科综合历史试题吉林省长春市吉林省实验中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题黑龙江省大庆铁人中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题福建省漳州市龙海第二中学2021届高三上学期期初测试历史试题《单元测试定心卷》-高一人教版必修1-第一单元古代中国的政治制度(能力提升)云南省昭通市云天化中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题广东省深圳市深圳外国语学校2021届高三11月月考历史试题辽宁省大连市普兰店区第三十八中学2021届高三上学期第四次考试历史试题福建省厦门市湖滨中学2021届高三上学期期中考试历史试题湖南省娄底市春元中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题四川省绵阳南山中学2021届高三3月月考历史试题福建省三明第一中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题2022年高考历史一轮复习讲练测-第一单元古代中国的政治制度

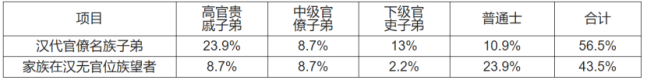

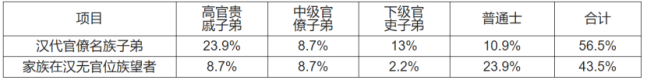

6 . 下表是阎步克对曹魏时期察举入仕者的社会成分所做统计,其意在说明曹魏时期

| A.官员选拔注重阶层平衡 | B.社会流动的通道依然有效 |

| C.儒生成为政治舞台主角 | D.制度设计与实践出现背离 |

您最近一年使用:0次

2020-06-01更新

|

302次组卷

|

7卷引用:安徽省合肥七中、肥西农兴中学、合肥三十二中、合肥五中2020届高三冲刺最后一卷文综历史试题

7 . 据统计,东汉时期三公的家世连绵情况超过西汉。许多墓碑描述墓主时多用“奕世载德”“银艾不绝”“牧守相亚”“将相不辍”等词。这可用来说明当时

| A.门第决定政治生态 | B.君主专制超于强化 |

| C.选官标准发生异变 | D.宗教观念逐渐流行 |

您最近一年使用:0次

2020-05-11更新

|

73次组卷

|

2卷引用:2020届安徽省马鞍山市高三第二次教学质量检测文科综合历史试题

8 . 黄留珠《秦汉仕进制度》中载:武帝元光元年,初行孝廉之举,不是举孝与廉各一人.而是各郡国各举一人或孝或廉或兼有孝廉二德者。据此可知

| A.汉代的选官制度逐渐完备 | B.孝、廉是不同的选官依据 |

| C.儒学独尊局面的完全形成 | D.官僚政治取代了贵族政治 |

您最近一年使用:0次

2020-01-13更新

|

847次组卷

|

17卷引用:安徽省合肥市2020年高三教学第一次质量检测历史试题

安徽省合肥市2020年高三教学第一次质量检测历史试题安徽省淮北市树人高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题(已下线)2020届高三《新题速递·历史》1月第01期(考点01-07)广东省珠海市2020届高三2月复习检测文综历史试题2020届山东省潍坊市五县高三3月联合模拟考试历史试题山东省潍坊市2020届高三第三次线上检测历史试题山东省聊城市2020届高三下学期开学检测历史试题2021年高考历史一轮复习考点扫描(政治史模块)第一单元古代中国的政治制度江西省赣州市赣县第三中学2019-2020学年高二下学期入学考试历史试题广东省佛山市第一中学2019-2020学年高二下学期第一次段考历史试题湖南省岳阳市汨罗市第二中学2021届高三9月调研历史试题湖北省武汉市江夏区第一中学2021届高三8月月考历史试题江苏省南通市如皋中学2021届高三3月月考历史试题四川省遂宁市蓬溪县蓬南中学2020-2021学年高二下学期第四次月考历史试题广东省揭阳市揭西县河婆中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省南通市海安市立发中学2022-2023学年高二9月月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第二十四中学2022-2023学年高二10月月考历史试题

9 . 钱穆在《中国历代政治得失》一文中说:这一制度在政治上是非常重要的,一个青年跑进太学求学,毕业后,派到地方服务,待服务地方行政有了政绩,再经长官察选到中央,经过中央一番规定的考试,然后开始正式入仕。地方政府的一切官吏,几乎全由此项途径出身,这样的政府,我们再也不能叫它贵族政府,我们叫做“读书人政府"或“士人政府”。文中“正式入仕”要经过以下谁的推选

| A.三公 | B.宰相 | C.郡守 | D.刺史 |

您最近一年使用:0次

2017-11-20更新

|

124次组卷

|

7卷引用:安徽省肥东县高级中学2019届上学期高三8月调研考试历史试题

10 . 历史学家许倬云认为,我国古代某一制度使地方精英不断进入行政系统,担任郡县政府的椽吏。其中尤为隽异的少数人士,又由地方政府举荐,先在郎署学习,然后出任中央政府官吏,再外放为别处的地方首长执行中央政令,统治地方。该制度是

| A.军功爵制 |

| B.察举制 |

| C.九品中正制 |

| D.科举制 |

您最近一年使用:0次

2017-05-13更新

|

274次组卷

|

10卷引用:安徽省合肥市2017年高三第三次教学质量检测文科综合试题(历史部分))

安徽省合肥市2017年高三第三次教学质量检测文科综合试题(历史部分))安徽省合肥市2017届高三第三次教学质量检测文综历史试题湖北省黄冈中学2017届高三5月适应性考试文综历史试题福建省三明市永安第一中学2017-2018学年高三文综一模历史试卷2017-2018学年福建省三明市三明第二中学二模文综历史黑龙江省大庆市第一中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题内蒙古乌南察布市集宁二中2019年高三上学期第一次质量检测历史试题江苏省苏州市南京师大苏州实验学校2019-2020学年高二上学期期中考历史试题黑龙江省大庆市东风中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题江苏省苏州市相城区2020-2021学年高二10月月考历史试题