| A.政府加强对农民人身控制 | B.租庸调制仍然得到普遍认同 |

| C.税制改革面临现实性挑战 | D.两税法唯以资产为征税标准 |

| A.租调制 | B.租庸调制 | C.两税法 | D.摊丁入亩 |

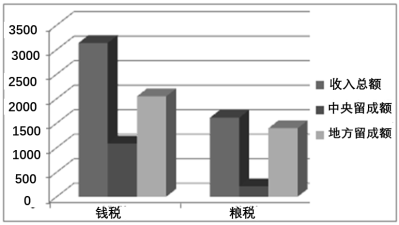

| A.两税法增加了政府收入 | B.地方分权趋势日益明显 |

| C.中央财政负担逐渐减轻 | D.中央集权体制得到加强 |

| A.促进奴婢人身解放 | B.限制地主扩占农田 |

| C.鼓励农户改进生产 | D.提高农民生产意愿 |

| A.百姓赋税负担逐渐减轻 | B.货币地租取代实物地租 |

| C.南方税收总额高于北方 | D.赋税征收管理较为严格 |

| A.改变了旧有的赋税征收标准 | B.适应商品经济发展计亩征银 |

| C.使人民的税收负担大为减轻 | D.废除丁税人身依附关系松弛 |

| A.有效地抑制土地兼并 | B.加强了经济实力 | C.呈现出因地制宜特点 | D.简化了税收名目 |

| A.政府实行轻徭薄赋 | B.耕作技术的提高 |

| C.实施两税法 | D.人身控制的加强 |

| A.导致藩镇势力日益坐大 | B.降低了政府对实物税的依赖 |

| C.适应了商品经济的发展 | D.有利于减轻民众的赋役负担 |

材料一 (唐)中叶以后,法制隳弛,田亩之在人者,不能禁其卖易,官授田之法尽废。则向之所谓输庸调者,多无田之人矣。乃欲按籍而征之,令其与豪富兼并者一例出赋,可乎?又况遭安史之乱,丁口流离转徙,版籍徒有空文,岂堪按以为额?盖当大乱之后,人口死徙虚耗,岂复承平之旧?其不可转移失陷者,独田亩耳。然则视大历十四年垦田之数以定两税之法,虽非经国之远图,乃救弊之良法也。

——马端临《文献通考》卷三《田赋三》

材料二 两税之立,则异于斯。唯以资产为宗,不以丁身为本……曾不悟资产之中,事情不一:有藏于襟怀、囊箧,物虽贵而人莫能窥;有积于场圃、囤仓,直虽轻而众以为富;有流通蕃息之货,数虽寡而计日收赢;有庐舍器用之资,价虽高而终岁无利……此乃诱之为奸,驱之避役,力用不得不弛,风俗不得不讹,闾井不得不残,赋入不得不阙。

——陆贽《陆宣公奏议》卷4《均节赋税恤百姓第一条》

材料三 自建中初,天下编氓百三十万,赖分命黜陟(官职),重为案比,收入公税,增倍而余。遂令赋有常规,人知定制,贪冒之吏,莫得生奸,狡猾之氓,皆被其籍,诚适时之典,拯弊之良图(原注:旧制,百姓供公上,计丁定庸调及租……建中新令,并入两税,恒额既立,加益莫由,浮浪悉收,规避无所)。

——杜佑《通典》卷7《食货七》

(1)据材料一并结合所学知识,概括两税法实施的主要原因。(2)分析材料二、三对两税法的态度及各自的理由。

(3)综合材料,谈谈唐朝税制改革的启示。