材料1

材料2 隋朝起,行科举制,唐朝大行,一直延续到晚清。靠考试选官,考试内容主要是儒家经典,标准具体,方法公平,更多的人可以凭自己的本事经过考试去做官。做官的途径扩大了,这是一大进步……唐代科举考试合格,只是取得任官资格,中者还需经吏部试“身、言、书、判”,考核其做官能力,才能任命。此后,这样的做法淡化了。总之,科举考试是一种比察举和九品中正进步的制度。

——宁可《中国封建社会的历史道路》

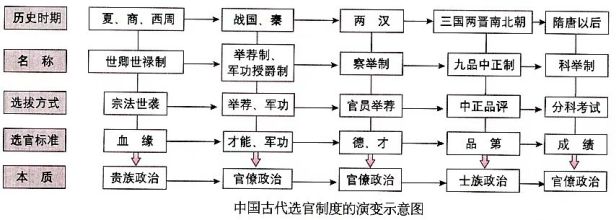

(1)结合材料1及所学,概括古代选官制度的发展趋势。

(2)结合材料2和所学,指出科举制的进步之处。科举制度的发展对我们有什么样的启示?

材料一 建元元年冬十月,诏丞相、御史、列侯、中二千石、二千石、诸侯相举贤良方正直言极谏之士。元光元年冬十一月,初令郡国举孝、廉各一人。五月,诏贤良曰:“朕之不敏,不能远德,此子大夫之所睹闻也,贤良明于古今王事之体,受策察问,咸以书对,著之于篇,朕亲览焉。”于是董仲舒、公孙弘等出焉。元朔元年冬十一月,有司奏议曰:“今诏书昭先帝圣绪,令二千石举孝廉,所以化元元,移风易俗也。不举孝,不奉诏,当以不敬论。不察廉,不胜任也,当免。”奏可。

——摘自班固《汉书》卷六《武帝纪》

材料二 隋唐五代是中央监察制度的长足发展阶段。御史在秦汉隶属于少府,魏晋南朝隶属于内省。隋初,御史“依旧入直禁中”,炀帝大业年间“始罢御史直宿”禁中之制。自此,御史完全脱离了宫禁,成为相对独立的中央专职监察官。隋炀帝还精简门下省机构,把城门、殿内、尚食、尚药、御府等五局从门下省中分离出来,使门下省逐渐成了掌“省读奏案”的封驳机构。隋朝除御史台之外,增设司隶台和谒者台,与御史台合称三台。御史台负责监察中央官吏,司隶台和谒者台监察地方。

——摘自贾玉英等《监察制度发展史》

材料三 所谓“科举”名称,就是由“开科取士”或“分科举人”而来。由封建国家设立各科,定期进行统一招考,成绩优秀者授予官职…隋炀帝大业年间(605-616年)开始设置“进士科”。隋朝的科举,初设明经、进士、秀才三科。其中秀才科最难。……所以“隋世重举秀才,天下不下十人”。…唐朝进一步充实和发展了科举制度。

科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——据郑海峰《中国古代官制研究》、薛明扬《中国传统文化概论》整理

(1)指出材料一所反映的选官制度,结合所学指出这一选官制度的选拔标准和基本流程。

(2)根据材料二,指出隋朝监察制度的发展表现。结合所学,概述唐代御史台的主要职责。

(3)阅读材料三,结合所学,有两点认识可供选择讨论:①科举制度既为知识分子提供机会也改造了知识分子。阐述科举制度对于古代知识分子人生观的影响。试以故宫的某处重要建筑为例,加以说明。②作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性。试从人才选拔的角度,概括科举制对现代社会的借鉴价值,并分析1977年高考制度恢复的意义。

材料一 故明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝;迁官袭级,则官职大而愈治。夫爵禄大而官职治,王之道也。

(注:宰相一词最早见于《韩非子·显学》。此处,宰相泛指有权势的官员,并不特指某一官职。)

——(战国)韩非子《韩非子·显学》

材料二

中国历代宰相籍贯分布示意图

(注:图中宰相包括秦汉丞相、相国、三公,唐宋中书、门下、尚书三省长官及同平章事,明清大学士。)

——余意峰《中国历代宰相籍贯分布的时空变迁规律》,华中师范大学学报(自然科学版)2000年3月

(1)运用所学知识,从人才选拔的角度分析材料一观点产生的时代背景。指出材料一观点对现代人才选拔的借鉴意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代选官制度的演变过程。根据材料二并结合所学知识,指出中国古代宰相籍贯分布的特点并分析其成因。

材料一 秦汉的乡举里选是在社会经济结构、政治结构发生重大变化后,乡里民众政治参与的一种形式。秦代是“选贤与能掌握国家政治权力的新时代的确立”,两汉的察举制“正是新的选举方式的制度化、法典化的结果。这种制度,使得不少的小农都拥有了被选举权,而选举权则掌握在官僚和地方豪强手中”。在这样的社会结构中,至少入仕资格“原则上扩大到整个自由民阶层”。在汉代的社会结构中,只要具备了某种素质或满足国家要求的乡里编户民,理论上都有自由入仕的机会,并无法律的特别歧视。当然,自由入仕并不是没有限制。秦汉国家针对包括乡里民众在内的社会各阶层的仕进途径都有细密的规定。

——摘编自卜宪群《秦汉乡举里选考辨》

材料二 东汉末期由控制中央开始,外成宦官的势力也开始向帝国的州那等地方政府延伸,派他们的亲朋好友或党附他们的人到地方去担任州郡的行政长官。这些人到了地方上,他们不关心地方,仅关心他们所属外戚或宦官集团的利益。地方政治在此类州郡长官治理下,自然不上轨道。特别是选举方面,乡举里选的理想被破坏无遗。历经数百年而摸索出来的中央与地方势力的平衡,政府与人民的沟通,竟因偶然事件而被轻易破坏。仅仅因为和帝以后皇帝的短命、嗣君幼冲,居然使宦官、外戚混扰了中央、地方的政治。追根究底,仅因帝国政体自始皇以来是所谓的皇帝体制,立于权力顶峰的皇帝,没有其他任何可以制裁他的力量。于是控制皇帝,假藉其势的一小撮外成、宦官的倒行逆施,终于令沉默的多数难以容忍,爆发了他们的不满。东汉的清流运动与地方自立化,就是在这种情况下展开的。

——摘编自国风《乡举里选理想的破坏和地方自立趋势的兴起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括乡举里选制兴起的历史背景并概括这一制度的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括乡举里选制遭到破坏的原因并分析其影响