材料 经过魏晋南北朝时期的战乱,最终统一了中国的是从北方少数民族王朝中诞生的“北魏一隋唐”序列。鲜卑人建立的北魏王朝作为这个序列的开创者,保持着足够开放的心态,并乐于接受汉人的文化。这种交融性造成这个王朝序列抛弃了汉人的保守特征,并最终建立了一个具有世界精神的大唐王朝。最不幸的王朝更迭来自宋代,宋代本来继承了唐代的开放性,又保留了更多的中华特色,在平等的贸易体系下和海外打交道。然而,由于北宋和南宋的两次灭国过于悲惨,使得传统文化中保守的一面成为了主导。在此后的明清时期,保守主义和民族主义频发,不幸的是这个时期恰恰是西方世界最开放的时期。

——摘编自郭建龙《丝绸之路大历史——当古代中国遭遇世界》

根据材料,着眼于“开放与保守”的视角自拟论题,运用中国古代民族关系与对外关系的相关史实予以阐述。(要求:论题明确,史实正确,史论结合,逻辑清晰)

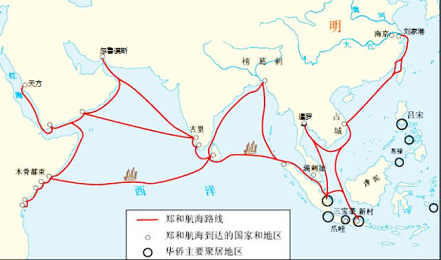

材料一郑和船队所到之处,必遵从当地习惯。如到印度古里,成交时以拍掌为定,“自后价有贵贱,再不改悔”。到锡兰王居之城,得知该国“崇信释教,尊敬象牛”等情况后,遵其习俗。到爪哇国,了解到爪哇人“最喜中国青花瓷器……则用铜钱买易”。不仅如此,郑和团队还把各国的风土人情、山川道里以及当地居民的生产、生活等进行详细记载,并相继写成了《瀛涯胜览》《星槎胜览》和《西洋番国志》等著作,这为研究当时各国历史提供了珍贵史料。郑和下西洋,带动了亚非许多国家与明朝进行朝贡和贸易,永乐六年,浡泥(今印度尼西亚的加里曼丹岛北部文莱一带)国王携王后来朝;永乐九年,满剌加国王率540佘人来朝;甚至远在东非的木骨都束和不剌哇,在永乐十四年至二十一年,曾三次派遣使节来明朝朝贡等,所有这些来访都受到了明成祖的高规格款待。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

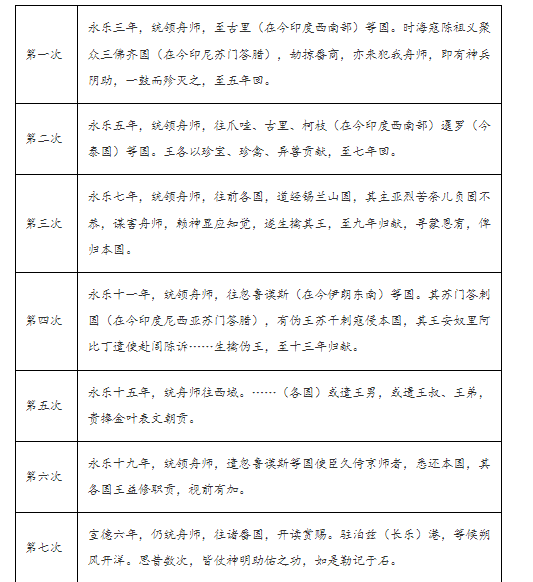

材料二1930年,在福建长乐县城南山发现《天妃灵应之记》碑(注:天妃即妈祖)。该碑立于宣德六年(1431年),碑文记述了郑和奉命率领舟师出使西洋的情况。碑文摘要如下:

| 第一次 | 永乐三年,统领舟师,至古里(在今印度西南部)等国。时海寇陈祖义聚众三佛齐国(在今印尼苏门答腊),劫掠番商,亦来犯我舟师,即有神兵阴助,一鼓而殄灭之,至五年回。 |

| 第二次 | 永乐五年,统领舟师,往爪哇、古里、柯枝(在今印度西南部)暹罗(今泰国)等国。王各以珍宝、珍禽、异兽贡献,至七年回。 |

| 第三次 | 永乐七年,统领舟师,往前各国,道经锡兰山国,其主亚烈苦奈儿负固不恭,谋害舟师,赖神显应知觉,遂生擒其王,至九年归献,寻蒙恩宥,俾归本国。 |

| 第四次 | 永乐十一年,统领舟师,往忽鲁谟斯(在今伊朗东南)等国。其苏门答刺国(在今印度尼西亚苏门答腊),有伪王苏干刺寇侵本国,其王安奴里阿比丁遣使赴闾陈诉……生擒伪王,至十三年归献。 |

| 第五次 | 永乐十五年,统舟师往西域。……(各国)或遣王男,或遗王叔、王弟,贵捧金叶表文朝贡。 |

| 第六次 | 永乐十九年,统领舟师,遣忽鲁谟斯等国使臣久侍京师者,悉还本国,其各国王益修职贡,视前有加。 |

| 第七次 | 宣德六年,仍统舟师,往诸番国,开读赏赐。驻泊兹(长乐)港,等候朔风开洋。思昔数次,皆仗神明助佑之功,如是勒记于石。 |

(2)根据材料二,试对《天妃灵应之记》碑的历史价值作出说明。

材料一 宋朝设立市舶司,宋高宗反复强调“国家之利莫盛于市舶”“市舶之利最厚,若措置合宜,所得动以百万计”。宋代沿海民众出海贸易之风盛行,贩海之商“江、淮、闽、浙处处有之”。特别是“福建一路,多以海商为业”。宋代南海贸易是以中国瓷器和丝绸为主的手工业品与东南亚、印度洋沿岸地区的香药、珠宝为主的资源性商品相交换,形成了互补性市场关系。《梦粱录》记载,徐兢使团出使高丽雇用的“客舟”就“可载二千斛粟”,而座船“‘神舟’三倍于客舟”。

——摘编自黄纯艳《宋元海洋意识的新变与海洋贸易时代的确立》

材料二 朱元璋建立明朝之后以农业为“立国之本”,商业因其复杂性而被鄙夷。永乐帝虽派出郑和下西洋,深受儒家“战胜于朝廷”思想的影响,更多是为了“宣扬国威”。加之以海盗活动的增多,海禁政策也就提上日程。明代是一个内敛、封闭的朝代,也是一个政府职能缩减至最小的朝代,自给自足完成后,就放弃了宋元的海外贸易传统。将农民固定在土地上正是简化管理的体现。明代海禁造成了沿海区域外向型经济面临被扼杀的危险。多亏当地士绅的支持和提供资金,沿海区域航海者才能维持着已经非法的海外经营。

——摘编自赵雅丹《明清两朝中国海洋意识与实践的研究:以海权论为视角》

(1)据材料一、二并结合所学知识,概括宋代与明代海洋贸易的差异。(2)据材料一、二并结合所学知识,分析宋代与明代海洋贸易出现差异的原因。

材料一 市舶司,掌市易南蕃诸国物货航舶而至者。初于广州置司,以知州为使,通判为判官。……凡大食、古逻、阔婆、占城、勃泥、麻逸、……并通货易。以金、银、缗钱、铅、锡、杂色帛、精粗瓷器,市易香药、犀、象、珊瑚、琥珀、珠啡等物。宋代海外贸易分官府经营和私商经营两种方式。元丰三年(1080年),宋朝政府制定了一部《广州市舶条法》,是中国历史上第一部贸易法。

——摘编自徐松《宋会要辑稿》

材料二 弘治年间,朝廷……对明初朝贡贸易……做出了重大调整,并做了许多新的规定。在地方上,正德、嘉靖年间,商舶(私人)贸易日益公开化发展。明后期财政状况急剧恶化,对经济利益的追求成为朝野的共识。嘉靖时期,出海商人遍及沿海各地,在福建“准贩东西二洋”,隆庆、万历年间,在漳州允许商民出海贸易,并制定了一系列管理制度,形成月港体制。万历年间,在广州举办一年两次的“交易会”,更是带有国际性的特点,并出现了许多经营外贸的商业组织,明代海外贸易走向了世界。

——摘编自逮香花《论明代海外贸易的转型》

(1)根据材料一,概括宋代海外贸易的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳明代海外贸易的新发展,并分析其原因。

材料一 《明史》是清代官修正史, 自顺治二年(1645年)开始编纂到乾隆四年(1739年)最后定稿,历时94年。《明史》中关于郑和七下西洋的时间整理如下

| 次数 | 出发时间 | 返回时间 |

| 第一次 | 永乐三年(1405) | 永乐五年(1407) |

| 第二次 | 永乐六年(1408) | 永乐九年(1411) |

| 第三次 | 永乐十年 (1412) | 永乐十三年(1415) |

| 第四次 | 永乐十四年(1416) | 永乐十七年(1419) |

| 第五次 | 永乐十九年(1421) | 永乐二十年(1422) |

| 第六次 | 永乐二十年(1422) | |

| 第七次 | 宣德五年(1430) |

材料二 1930年,在福建长乐县城南山发现《天妃灵应之记》碑(注:天妃即妈祖)。该碑立于宣德六年(1431年),碑文记述了郑和奉命率领舟师出使西洋的情况。碑文摘要如下

材料三 郑和七下西洋盛况空前,但是他下西洋的大量原始资料,如皇帝敕书、郑和船队的编制、名单、航海日志、账目等,本应存于兵部档案,如今却已荡然无存。据称有大臣因郑和下西洋劳民伤财,国家财政难以负担,生恐皇帝再有此举,故私自藏匿并销毁。郑和之后的明清时期,政府转向放弃领先世界的航海技术,关上了通往海洋的大门,直到四百多年后被西方国家用枪炮打开中国大门。

—摘编自苏纪兰《郑和下西洋的回顾与思考》

材料四 在第一次鸦片战争前后,林则徐认为海洋经略“实为海疆久远之谋”;魏源不仅提出了“师夷长技以制夷”的海防思想, 而且提出了大力发展工业和航运业推动海洋贸易生产发展,“以商贾为本计”的海洋经略思想……从第二次鸦片战争到甲午战争之间,李鸿章发出了“御外之道莫重于海防,海防之要莫重于水师”的呐喊;张之洞提出了“整顿海军实为经国要图”……辛亥革命爆发后,孙中山指出:“海权操之在我则存, 操之在人则亡”“海军实为富强之基”。

——摘编自杨文鹤《海洋与近代中国》

(1)关于郑和下西洋时间的不同记述,你认为材料一、二哪则可信度更高,为什么?

(2)试对《天妃灵应之记》碑的历史价值作出说明。

(3)根据材料三并结合所学知识, 简析明清时期基本海洋政策变化的原因。

(4)根据材料四,概括中国近代先进人物的海洋经略思想,并结合所学知识指出其背景。

材料 1604年,郑芝龙出生于福建省泉州府。他的父亲是泉州知府衙门的库吏,舅舅是海商,从事澳门与日本、马尼拉的远程贸易。1621年,他前往澳门投奔舅舅,开始了其漫长的海商生涯。大约在1622年,郑芝龙抵达日本平户,后与日本女子结婚,生下了儿子郑成功。1625年,郑芝龙活跃于闽粤沿海,地方政府奈何他不得。王庚武认为:“郑芝龙之所以能将其庞大的海上势力统领在一起,靠的是军事上和外交上的技巧,靠的是成功的贸易活动,更重要的是依靠其大家族和忠实的闽南同乡的支持。”1640 年,荷兰人为垄断海外贸易,和郑芝龙达成协议,希望他本人不直接和日本通商。作为交换,荷兰人则分其利润的四成给他,但1640年以后,郑芝龙的船队依旧不断前往日本贸易。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

(1)根据材料并结合所学知识,概括郑芝龙从事海上贸易活动的有利条件。(2)根据材料并结合所学知识,评价郑芝龙的海上贸易活动。

材料一 明清之际300年,正是新的世界市场形成与发展之时。明清两朝推行朝贡贸易政策,朝廷对朝贡有严格的规定。明朝规定海外贡使来华的贸易活动必须在政府的控制下进行,不允许私自交易。1757年,清廷将过去对西方商人的多口通商改为一口通商。这种朝贡贸易关系从16世纪起开始不断受到西方殖民势力的挤压,处于衰落之中。明中后期开海贸易后,中国商人出海贸易面临着与西方殖民商人的竞争。明清政府对出海贸易的中国商民规定种种限制,削弱了中国商人的竞争力和防卫能力。当中国商民在海外道受迫害和屠杀时,明清政府漠不关心。这严重助长了西方殖民者的气焰,等于是把世界市场的主动权拱手交给西方殖民势力,导致中国在世界贸易格局中地位的衰落。

材料二 随着哥伦布远航美洲,印度洋、太平洋这些远离欧洲人的水域到16世纪成了欧洲人从事殖民和贸易活动的舞台。中国和欧洲是新的世界贸易的两个终端,由这个时代两条最主要的商业航线连接着。绕好望角而来的葡萄牙人在16世纪初到达中国,西方国家与中国贸易多经好望角跨越印度洋从西而来。经南美跨越太平洋而来的西班牙人也接踵而至,开通了太平洋丝绸之路。西班牙政府每年都派遣大帆船,来往于墨西哥与菲律宾马尼拉之间。西班牙从美洲掠夺到大银,用来交换中国丰富的商品,丝绸、瓷器、茶叶等源源不断地流入西方。太平洋丝绸之路的贸易利润惊人,但却控制在西班牙人手中。18世纪末19世纪初,在自由贸易的世界大潮的冲击下,以垄断为特色的马尼拉大帆船贸易的地位急剧下降。

——以上材料均摘编自张顺洪等《明清时代的中国与世界》

(1)根据材料,概括明清政府对新的海上贸易的反应。

(2)根据材料并结合所学知识,简述新航路开辟后世界贸易格局的演变。

材料一

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二 有一种臆想认为,郑和下西洋的目的是明朝试图超过元朝在海外的经营,也想要像西班牙王室鼓励哥伦布航海那样,做出新发现。……明朝的永乐帝在登基之前负责防卫北方,他把首都从南京迁到北京,就是为了便利防守北部边疆,所以他对北方的威胁始终耿耿于怀。朱棣可能是想派遣使者与西边的帖木儿汗国联络,希望跟帖木儿汗国互通声气,包抄瓦剌蒙古的势力。首先,郑和航海之前永乐皇帝的诏书中就特别提到“今遣太监郑和往西域忽鲁谟斯(今波斯湾入口)等国公干”。他没有提到东非、印度、苏门答腊之类的地方,所以郑和七次航海,每一次都到位于波斯湾东南的忽鲁谟斯。其次,郑和手下有一个叫马欢的宁波穆斯林,回国后写了《瀛涯胜览》,他有一首诗:“忽鲁漠斯近海傍。大宛米息(埃及)通行商。曾闻博望使绝域,何如当代覃恩光。”忽鲁谟斯是由阿拉伯海进入波斯湾的第一个海港,所以说它是“近海傍”。明初大宛是帖木儿汗国的心脏地区,距离蒙古盘踞的新疆非常近。

——摘编自张信刚《丝路文明十五讲》

根据材料并结合郑和下西洋的相关史实,评析材料二中作者的观点。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,表述清晰)

材料 1402年明成祖朱棣继位后,对于海外诸国实行“柔远人”“敦睦邦交”的政策,他认为“四夷顺,则中国宁”,且明朝初期社会经济的恢复和发展也需要扩大对外贸易。于是,明成祖派郑和下西洋以“耀兵异域,示中国富强”。郑和率领庞大的船队七次下西洋,将古代中非交往推向了最高潮。中非双方以空前的规模进行频的政治性互访,建立起和平友好的外交关系;同时,中非之间进行了广泛的经济文化交流,被访问的非洲国家也常常派使团随船队回访中国,每次来华使团都受到礼遇,被奉为上宾。

——摘编自张象《古代中国与非洲交往的四次高潮》

(1)根据材料,分析明成祖时中非交往出现高潮的原因。

(2)根据材料,指出明成祖中非交往的主要特点及其影响。

材料一 有唐一代,吐纳东西文化,兼容华风异俗,在社会生活的各个方面,少数民族风俗习惯的影响都很明显。在京都长安,各族人民共同生活,互相影响,使得居民的衣饰、饮食、娱乐、婚姻等社会生活的各个方面都具有“胡化”的特色。……充分体现了这座国际大都会包含的气象,展示了丰富多彩的社会生活风貌。

——张兴胜《唐代长安的“胡化”风气》

材料二

| 时间 | 事件 |

| 16世纪 | 戚继光率领戚家军在浙江台州九战九捷。 葡萄牙人获得了在澳门的租住权。 荷兰和西班牙分别占据了台湾岛的南部和北部。 屯门海战后南京兵仗局大规模仿造从葡萄牙缴获的佛郎机炮。 |

——摘编自李亚凡《世界历史年表》等

(1)根据材料一,概括唐代对待异域文化的态度。结合唐代佛教传播的史实,阐述中外文化交流的影响。

(2)根据材料二,结合所学,从海防的角度指出16世纪中国面临的新问题,并概括明朝统治者的应对措施。