材料一 朕(康熙帝)早夜勤毖(劳),研求治理,念生民之本,以衣食为天。尝读《豳风》《无逸》诸篇,其言稼穑蚕桑,纤悉具备。昔人以此被(配)之管弦,列于典诰,有天下国家者,洵不可不留连三复于其际也。西汉诏令最为近古,其言日:“农事伤,则饥之本也;女红(功)害,则寒之原也。”又日:“老耆以寿终,幼孤得遂长。”

——摘自【清】康熙帝《御制耕织图》序

阅读材料一,结合所学,用一句话归纳为后世遵循的“近古”的治国原则。从“研求治理”“天下国家”的角度,总结概括康熙帝思想主张的积极意义。

材料一有人统计,洪武十七年(1384)九月十四日至二十一日,各机关奏事文书多达1660件。就是说,朱元璋平均每天要处理207件文书。

——人民出版社历史必修第一册

材料二军机处机构简单,有官无吏,办公场所只是几间值班用的平房。军机大臣品级不高,但都由钦定,他们每日接受皇帝召见,跪受笔录,军国大事都由皇帝一人裁决,各种诏令由军机大臣按皇帝的意旨拟写成文,经皇帝审批后,传达给中央各部和地方官员执行。

(1)结合所学知识,指出材料一中提到的大量文书直接送达给皇帝处理的原因是什么?之后的明成祖是如何解决皇帝政务繁忙问题的?

(2)根据材料二,归纳出军机大臣的主要职能。结合所学知识,指出这一中枢秘书机构是由哪一个皇帝设立的?

(3)综合上述两则材料,指出反映了中国古代政治制度的哪一个发展趋势?如何评价这一趋势

材料一:在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,带去生产工具和生产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派遣大批遣唐使、留学生、留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》

(1)根据材料一分别归纳隋唐以前和隋唐时期,中日交流在形式上和主要内容上的变化。

材料二:从汉代至清代中晚期,包括新疆天山南北在内的广大地区统称为西域。自汉代开始,新疆地区正式成为中国版图的一部分。汉朝以后,历代中原王朝时强时弱,和西域的关系有疏有密,中央政权对新疆地区的管治时紧时松,但任何一个王朝都把西域视为故土,行使着对该地区的管辖权。在中国统一多民族国家的历史演进中,新疆各族人民同全国人民一同开拓了中国的辽阔疆土,共同缔造了多元一体的中华民族大家庭。中国多民族大一统格局,是包括新疆各族人民在内的全体中华儿女共同奋斗造就的。

——《新疆的若干历史问题》

(2)阅读材料二并结合所学,列举清朝前期在新疆地区维护大一统的举措并概述其意义。

材料一 贞观二年谓侍臣曰:“凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本。夫不失时者,在人君简静乃可致耳。若兵戈屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎!”贞观十六年,太宗以天下粟价斗值五钱,其尤贱处,计斗值三钱,因谓侍臣曰:“国以民为本,人以食为命,若禾黍不登,则兆庶非国家所有。既属丰稔若斯,朕为亿兆人父母,唯欲躬务俭约,必不辄为奢侈。朕欲常赐天下之人,节是富贵。今省徭赋,不夺农时。”

——【唐】吴兢《贞观政要》

材料二 同州以二月二日与八日为市,四方村民毕集,应蚕桑所用,以至车檐、椽木、果树、器用杂物皆至,其值千缗至万缗者。(开封)相国寺每月五次开放,万姓交易。大三门上皆是飞禽猫犬之类,珍禽奇兽无所不有。第二、三门皆动用什物。近佛殿孟家道院王道人蜜煎、赵文秀笔及潘谷墨占定。两廊皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠、头面、生色销金花样幞头、帽子、特髻冠子、条线之类。殿后资圣门前,皆书籍玩好、图画,及诸路散任官员土物香药之类。

——摘自(宋、元】宋陈元靓《岁时广记》、(宋)孟元老《东京梦华录》

材料三 在今天被我们视为天经地义的主权观念,在近代历史上却一再被中国人拒绝。主权观念最终成为中国人的基本国际意识,经历了一个漫长而艰难的过程。这一结果大致通过三个机制得以实现:一是国家利益认知的整体重构;二是优越感的时空转换与平衡;三是“被动者”转化为“主动者”。在作为被动接受者的我们坚决捍卫主权“神圣不可侵犯”的时候,发明主权观念的西方人却早已开始对主权提出质疑。今天的中国人应当对主权观念有更全面客观的认识,既要肯定主权观念的积极作用,更需要对主权观念进行理性反思。

——摘自于《世界经济与政治》2010年第6期,屈从文《中国人与主权观念:从被迫接受到主动建构》

(1)阅读材料一,结合所学,用一句话归纳“贞观政要”的治国要旨。从“凡事皆须务本”的角度,概述唐太宗落实这一治国理念的举措。

(2)阅读材料二,结合所学,指出宋代“市”发展的突出特征,扼要分析说明材料所反映的经济现象。

(3)阅读材料一二三,结合所学,有两点认识可供选择讨论:①16世纪,法国思想家J·博丹创立的国家主权理论。他认为主权是一国享有的、统一而不可分割的、凌驾于法律之上的最高权力。试从该理论的角度,分析总结从康熙帝到左宗棠,到邓小平,在维护国家主权方面的思考与实践。②费孝通先生针对解决中国自身民族问题提出“中华民族多元一体”理论。试以布达拉宫为例,指出其独特的建筑艺术风格,并加以实证例举,简述其所反映的历史文化价值。

材料一 在元朝,全体百姓被分为蒙古、色目、汉人、南人四个等级。蒙古人延“国族”,色目人是其主要助手。蒙古人、色目人因从政、驻防、屯田、谪戍、流亡、经商等原因大量涌入内地,与汉族杂居。例如在元朝后期镇江路所辖一司三县,即住有非汉族的外来侨寓人口170余户,其中包括蒙古29户、畏兀儿14户、回回59户、也里可温(指外来的基督教徒)23户、河西(党项)3户,其他地方的情况亦可想见。入居汉地的蒙古、色目人受到汉族社会、文化的影响,逐渐汉化。一些驻军“初至犹以射猎为俗,后渐知耕垦播植如华人”。一部分人渐受汉族礼俗影响,开始遵行守节、丁忧之制。

材料二 在统治多民族大一统国家方面,清朝积累了不少成功经验。简而言之,就是采取“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”的基本原则,保持各民族自己的社会习俗、宗教信仰,重点笼络其上层分子,大事集权,小事放权,根据不同情况进行有特点的行政管理。

——以上材料均摘自袁行霈主编《中华文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,论述元朝的民族关系。(要求:史论结合,逻辑清晰,表述成文)。

(2)根据材料二概括清政府对边疆地区采取的民族政策,用史实说明清朝在蒙古地区“积累的成功经验”。

材料一 盖嬴政称皇帝之年,实前此二千数百年之结局,亦为后此二千数百年之起点,不可谓非历史一大关键。惟秦虽有经营统一之功,而未能尽行其规划一统之策。凡秦之政,皆待汉行之。秦人启其端,汉人竟其绪。

——摘自柳翼谋:《中国文化史》

材料二

——摘自(美)杰里本特利《新全球通史》

材料三 清朝开创了“康乾盛世”,建立起空前巩固、空前统一的大帝国,奠定了近代中国领土疆域的基础。这个统一是在清王朝的统治下实现的,但也是历史发展的必然结果,是中国各族人民共同努力完成的。经过历史上长期的民族融合与文化交流,中华民族在清朝“大一统”政治格局下得到进一步发展,升华成一个完整的不可不分割的整体。

——摘自刘正寅:《“大一统”思想与中国古代疆域的形成》

(1)写出材料一中“嬴政称皇帝之年”的年份,结合秦朝地方行政制度变革的具体举措,分析“实前此二千数百年之结局,亦为后此二千数百年之起点”。结合秦皇汉武治理北疆的相关史实,说明“秦人启其端,汉人竞其绪”。

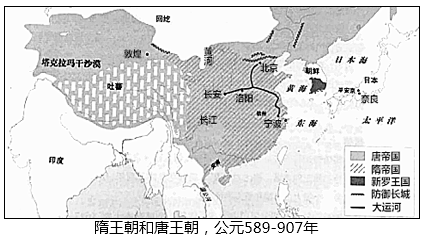

(2)阅读材料二,结合所学,写出开通图中“大运河”时的在位皇帝,并概括开通“大运河”在当时的积极作用。列举唐玄宗处理民族关系的两个典型史实,说明统一多民族国家得到进一步巩固和发展。

(3)据材料三结合所学,从疆域奠定的角度一句话概括“康乾盛世”的突出贡献。当前,许多专家认为康乾盛世只是“落日的辉煌”,马克思则称之为“奇异的悲歌”。结合中西方当时所处的经济背景阐释他们提出“落日”和“悲歌”的缘由。(阐释要求:史实正确,逻辑清晰,语句通顺,表述成文)

材料一 秦王朝的建立标志着国家实现了新的统一。秦王朝在国家治理形式上采取中央集权模式, 改变旧的世袭分权导致的分治状态,从制度层面强化了国家统一的政治形态和文化意识。秦汉时期是倡导国家统一的文化意识的成熟期,统一被视为天之经地之义,所以汉初董仲舒鲜明地指出:“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

——摘编自黄朴民《论秦汉文化的时代精神》

材料二

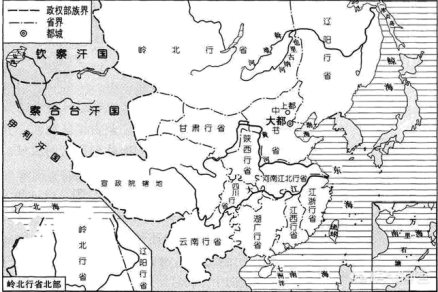

《元朝形势图》

材料三 清朝康熙、雍正、乾隆时期,统治者为稳定和巩固国家疆域进行了不懈努力。近代中国的版图在这一阶段基本奠定。清朝的统治疆域西跨葱岭,西北到达巴尔喀什湖北岸,北接西伯利亚,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及附属岛屿钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海的西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛,成为亚洲东部最大的国家。

——人民出版社《历史》必修一

(1)阅读材料一,结合所学指出秦王朝“从制度层面强化国家统一的政治形态和文化意识”的表现,列举汉武帝实现思想一统的举措,据材料一概括秦汉文化的时代精神。

(2)观察《元朝形势图》,指出元朝疆域的特点,并说出元朝为巩固疆域的大一统进行的制度创新。

(3)结合所学简述康雍乾时期统治者对西藏地区治理的主要举措,据材料三指出清朝前期国家疆域奠定的重要意义。

材料一:

图1 图2

材料二:14—18世纪部分历史事件简表

序号 | 时间(年) | 历史事件 |

① | 1652 | 清政府册封五世达赖以“达赖喇嘛”尊号 |

② | 1684 | 清朝在A设府,隶属福建省 |

③ | 1727 | 雍正开始派遣B代表朝廷治理西藏 |

④ | 1757 | 乾隆平定漠西蒙古C部的叛乱 |

⑤ | 1762 | 在新疆设立D总理军政事务 |

(1)材料一中图1、图2分属哪一历史时期?请分别说出两个判断依据。

(2)结合所学知识,在材料二A、B、C、D处分别填上恰当的内容,据此概括清政府的治理边疆特点以及历史作用。

材料一 汉高帝将宗室女奉献给单于,又约定每年向匈奴贡献一定数量的丝绸酒米,以求苟安。文帝时匈奴再次南下掳掠,并不断在边境侵扰,汉朝不能抵御,仍维持既定之议。武帝元朔二年(前127年),大将军卫青率大军北击匈奴,再次收复河南地,移民十万驻朔方。元狩二年(前121年),汉将霍去病率领大军先后越过焉支山(甘肃山丹境)和祁连山,大败匈奴军,斩俘四万余人。

——摘编自蔡美彪著《中华史纲》

材料二 清代,经过约一个世纪对边疆地区的用兵,清朝对边疆地区的统治得到了巩固,疆域基本定型,形成了一个幅员辽阔的统一多民族国家,为清朝进一步加强对边疆民族地区的治理提供了有利的条件。清朝在继承历代民族政策的基础上,根据特定的社会情况有所创新。

——段红云《清代中国疆域的变迁及其对中国民族发展的影响》

(1)根据材料一,概括汉代中央经略西域的措施,并结合所学用一句话概括汉代经略边疆的作用。

(2)根据材料二并结合所学,指出清朝专设掌管边疆民族事务的机构名称。并以西藏地区的治理为例说明清朝“根据特定的社会情况有所创新”的表现。

材料一 “大一统”思想虽然形成于先秦时期,但具体付诸实施则是秦汉时期,汉武帝“大一统”思想在第二次出兵调节百越之间矛盾时已经形成,其后,汉武帝将其用于指导构建“大一统”王朝的实践,实践的对象首先选择了改变与匈奴的关系……可以说,汉武帝构建“大一统”王朝的实践不仅奠定了多民族国家中国疆域形成的基础,也积极推动着多民族国家中国的发展和最终形成。

——摘编李大龙《汉武帝“大一统”思想的形成及实践》

材料二 唐王朝确立了羁縻府州制度,以各边疆民族部落的分布范围作为羁縻府、州行政区划的基础,并在众多的羁縻府州基础上设立都护府,由都护府直接管理,再统于唐王朝中央政府。为了维护辽阔边疆地区的安定,唐王朝还确立了军镇屯戍制度,采取和亲和册封政策,以改善或加强与边疆民族的关系。这些制度和政策以怀柔、招抚为主,体现了唐朝统治者的理念和气度。

——摘编自马大正:《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料三 清入关后,密切关注边疆事务,完成了对边疆地区的统一,把边疆与内地的整体联系推进到一个新阶段,从疆域大一统进入政治大一统,并在边疆民族地区形成了持续稳定、统一的政治局面。为了树立“大一统”正统王朝的形象,清朝抽去了“大一统”理论中“华夷之辩”的内容,将之改造为四海之内共尊一君的君主专制“大一统”观念,较成功地解决了两千多年来困扰历代王朝的边疆“内患”问题,促进了国家的统一。空前“大一统”的多民族国家至清代最后完成,这是中国封建社会数千年发展的一个大结局。

——整编刘正寅《“大一统”思想与中国古代疆域的形成》白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,并结合所学,列举汉武帝时期在“改变与匈奴的关系”方面汉朝的实践活动,并简述汉武帝构建“大一统”王朝的意义。

(2)阅读材料二,结合所学,概括唐朝处理民族关系的措施和理念,并简要说明唐朝的繁盛与民族交融之间的关系。

(3)根据材料三,指出清朝‘大一统’的具体表现,结合所学,用一句话概括清朝辽阁疆域的历史价值。