材料一 秦汉时期政治上的统一为水陆交通的发达创造了有利的客观条件,所以当时的水陆交通比春秋战国时期要发达得多。驰道是秦汉时期陆路交通网的主干,可通向全国主要城市。驰道于秦始皇二十七年(公元前220年)开始修建、早期的驰道以秦的都城咸阳为中心,延伸到全国各地,其分布区域是:“东穷燕、齐(今河北省、山东省广大地区),南极吴、楚(今江苏省、安徽省和湖北省)”,“西至临兆、羌中(今甘肃省、青海省一带),北据河为塞”,并沿阴山至辽东(今辽宁省辽阳县北)。

——张传玺、楼宇烈等《中华文明史》

材料二 由于陆上丝绸之路有很大局限性,除了沿途自然条件比较险恶,更为严峻的是受西域政治形势影响而经常阻断。唐与突厥、吐蕃的战争,西亚阿拉伯国家的军事扩张,使陆上丝绸之路难以维系。陆上运输主要靠马匹、骆驼等,运载能力有限,费用高,而海上船舶运载量大,费用低。安史之乱以后,大批北方人南迁,使江淮地区经济获得空前发展。“国家用度”尽仰江淮出口的大宗商品丝绸、瓷器、茶叶等。陆上丝路只是向西部内陆方向发展,难以到达朝鲜、日本、东南亚、非洲等地,而海上丝路则相对要自由得多,辐射面要大得多。

——摘编自杜瑜的《海上丝路史话》

材料三 随着经济作物种植的扩大,以苏州府、松江府、嘉兴府、湖州府为中心的三地区,出现了棉作压倒稻作,桑蚕压倒稻作的新趋势。与此同时,在江南地区,朱泾、朱家、罗店、南潯、菱湖、濮院、乌、双林、盛泽等成为著名的棉花、丝及丝棉纺织品集散地。各区域性商人集团的大量出现,各类富商大贾生活条件、生活观念的改变,也冲击着传统的社会观念。

——摘编张敏英《明清商品经济思想研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析秦汉时代交通发展带来的影响及古代“海上丝绸之路”取代“陆上丝绸之路”的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括明清时期商品经济发展的表现,并分别从思想、文化角度指出明清之际“社会观念”变化的具体反映。

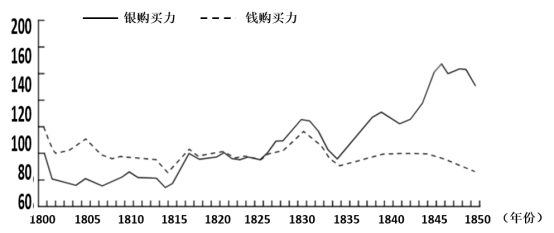

其中,促成1835~1850年间两者的购买力呈现出不同趋势的主要原因是

| A.传统制钱丧失竞争力 | B.中国对外贸易处于出超地位 |

| C.中外经济联系的加强 | D.白银开始成为主要流通货币 |

| A.徽商是最具影响力的商人群体 | B.外来农作物改变民众生活习惯 |

| C.商业发展推动乡村城市化进程 | D.农副产品商品化趋势不断提高 |

| A.商品经济影响农业生产 | B.家庭手工作坊开始出现 |

| C.经济中心南移趋势完成 | D.政府摒弃传统抑商政策 |

| A.民间思想需要借助本土宗教传播 | B.道教借助民间力量提升政治地位 |

| C.古代文化呈现世俗化的发展趋势 | D.中国传统文化的地域性特色浓厚 |

| A.经济发展冲击传统观念 | B.商人政治地位大大提升 |

| C.重农抑商政策发生变化 | D.士商勾连影响社会风气 |

| A.政府好恶决定史书编修 | B.重农抑商政策调整 |

| C.经济发展影响价值观念 | D.宗法社会日益解体 |

| A.大河流域的农耕文明不适于工商业发展 |

| B.“重农抑商”、“海禁”与“闭关锁国”政策的影响 |

| C.由于鸦片大量流入导致白银的大量外流 |

| D.英国工业革命后对中国进行的商品输出 |

材料一:清初,针对满洲贵族依仗特权扰乱市场秩序的行为,谕令禁止;刊税例木榜于各关,“并商要往来之孔道,遍行晓谕”,对“私行滥收”的官吏“依律治罪”,以促进全国各地商品的流通。康熙中期以后,清政府在工商业领域实行商专卖政策,这种封建王朝垄断控制工商业的形式,较之明代弊端丛生的官专卖制有了明显改进,国家变直接干预经济为利用专商间接遥控。但是,商品经济的发展又不能超越作为地主制经济补充的界限,否则就要危及封建统治的经济基础,因此清政府便用榷关、牙行和行会制对民间商业进行控制。允许适当发展,又不允许超过限度,清前期的主要手工业品的生产和销售以及与市场的关系,就是在这样一种环境下有了一定的发展。

——据李绍强《论清代主要手工业产品与市场关系》

(1)根据材料一,指出清前期工商业管理的特点。结合所学知识,分析其特点的社会成因。

材料二 原本中国古代的城市以城为主,纯粹体现工商贸易功能的市镇,要到唐宋之际才出现,而明朝中后期是一个高峰。尤其是江南苏、松、杭、嘉、湖地区的许多著名市镇,都是在那时形成的。这些市镇中的居民,已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业。工商集贸性质市镇的兴起,使得农业人口与手工业和商业人口的比例发生了变化。而流向城市的大量游民,又成为雇佣工人的后备队伍。城市和商业进一步繁荣,具有明显经济职能的城市在增加。到清朝前期,广东佛山镇在内的“天下四大镇”在专业性市镇的基础上发展成为新兴的城市。

——摘编自刘芃、朱汉国《历史学习精要》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括江南市镇的特点。简析明清商品经济发展对中国社会转型产生的影响。

| A.儒家重义轻利的思想遭到严重冲击 | B.贫富分化和道德沦丧现象日益严重 |

| C.商品经济发展导致社会价值观变化 | D.反正统思想成为当时社会主流思想 |