中国历史上面对自然和社会的巨大变化,有识之士都能根据时势提出自己的应对之策,来顺应社会发展和时代变迁的需要,为国家和民族的未来做出应有的贡献。

材料一 “天行有常,不为尧存,不为桀亡。应之以治则吉,应之以乱则凶…大天而思之,孰与物畜而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰与应时而使之!…错人而思天,则失万物之情。”

——《荀子?天论》

材料二 “我中国标本宜兼治。若遗其本而图其末…其孰能力与争衡于富强之世也耶。亟宜一变旧法取法于人,以收富强之实效。一法日本振工商以求富为无形之,一法泰西讲武备以图强为有形之战。”

——郑观应《盛世危言》

材料三 作为思想启蒙的五四新文化运动…批判的矛头直指以封建统治者意识形态出现的儒家学说。但必须注意,这种批判是在民族危亡时进行的,它不是纯粹意义上的一般学术批判,而是以文化为切入点,以实现民众启蒙、民族独立和国家解放为目的社会运动。这就决定了这种批判不可避免地带有强烈的偏激色彩和以偏概全的倾向,但这种倾向恰恰是五四知识分子“天下兴亡,匹夫有责”的政治责任和自觉担当意识。

——沈永刚《论五四新文化运动对中国传统文化的批判和传承》

(1)根据材料一,概括荀子对自然的认识及对改造自然的观点,这表现出了什么样的精神面貌?

(2)根据材料二并结合所学,指出面对19世纪中后期中国面临的新变局,郑观应的应对之策。分析他的理想未能实现的原因何在?

(3)根据材料三并结合所学,在20世纪初向西方学习制度的不断碰壁中,我们应该传承中国知识分子什么样的精神?

| A.太平天国运动 |

| B.洋务运动 |

| C.戊戌变法运动 |

| D.清末新政 |

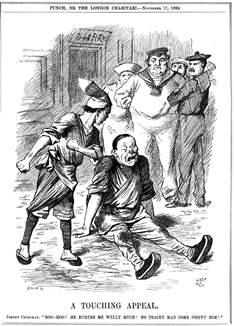

| A.该漫画描绘的是抵抗派“师夷长技以制夷” | B.该漫画描绘的是清末“新政” |

| C.该漫画描绘的是自然经济开始瓦解 | D.该漫画描绘的是洋务派“中体西用” |

| A.对待西学的态度相同 |

| B.维护清廷的方式不同 |

| C.阶级属性不同 |

| D.根本目的不同 |

| A.主张“中体西用” |

| B.未超越洋务派对西学的一般认识 |

| C.认为造船、制器不重要 |

| D.认识到西方强盛之本在政治制度 |

| A.甲午中日战争是近代中国分水岭 |

| B.晚清政府坚持“天朝上国”思想 |

| C.甲午战后中华民族意识逐渐觉醒 |

| D.西方的“主权”思想已引入中国 |

| A.中国开始丧失关税主权 |

| B.列强掀起瓜分中国狂潮 |

| C.外国军队可以进驻北京 |

| D.清廷成为“洋人的朝廷” |

| A.清军武器长期领先世界 |

| B.因循守旧加深民族危机 |

| C.洋务运动取得显著成效 |

| D.战术运用决定战争成败 |

| A.晚清向西方学习的逐步深入 |

| B.民族资本成长后呼吁自由经营 |

| C.吏役敲诈勒索现象仍然存在 |

| D.官权泛滥侵害股商管理和利益 |

| A.洋务派创办的新式学堂 |

| B.维新派创办的学堂 |

| C.京师大学堂的创办 |

| D.清政府“新政”废科举 |