名校

1 . 1911年11月11日,时任山东巡抚的孙宝琦致电清政府:“今日各省民情,如决江河。然察其所为,决非种族相仇,实渴望共和政体。……依臣愚见,莫如毅然改计,俯顺舆情,实行公天下,宣布共和。”材料反映出( )

| A.四川保路运动影响力大 | B.南京临时政府已得到普遍认可 |

| C.三民主义得到广泛认同 | D.武昌起义后革命形势发展迅速 |

您最近一年使用:0次

2024-01-17更新

|

39次组卷

|

4卷引用:四川省宜宾市叙州区第二中学校2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

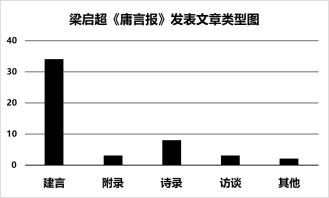

2 . 1912年12月1日,梁启超在天津出版《庸言报》第一号,其中“建言”栏所刊内容全是针对当时政治和社会的通论、专论、杂论、讲演等文稿,梁启超在《庸言报》各栏目上所发表文章类型统计如下图(单位:篇)。这反映了当时( )

| A.知识分子建设新政权热情高涨 | B.民众启蒙成为学者关注重点 |

| C.君主立宪与民主共和之争激烈 | D.新文化运动的群众基础广泛 |

您最近一年使用:0次

2023-12-06更新

|

555次组卷

|

7卷引用:百师联盟2024届高三仿真模拟考试(一)全国卷文科综合历史试题

3 . 《清室优待条例》规定:清帝称号不变;每年由政府给予400万元;清帝仍居皇宫,以后移居颐和园;原有私产由政府保护等等。很多革命派认为难以接受,汪精卫等人则认为这一条例保留的不过是“虚名”,“共和目的已达,其他枝节似可从宽”。1912年2月6日,南京临时参议院通过该条例。《清室优待条例》的通过( )

| A.为辛亥革命的失败埋下伏笔 | B.结束了中国的封建专制制度 |

| C.加剧了国民政府的财政困难 | D.有利于实现政权的平稳过渡 |

您最近一年使用:0次

2023-11-16更新

|

301次组卷

|

2卷引用:四川省遂宁市2024届高三上学期期中(零诊)文综历史试题

名校

4 . 武昌起义后,立宪论者纷纷援引、调适从日本输入的国体政体理论,或扩充国体政体类型,构建包容帝制的“共和新体”;或辨析国体、政体,剥离君位与君权的关联。这从侧面说明当时( )

| A.君主立宪制政体更符合国情 | B.变革政治体制成为时代需要 |

| C.革命派的主张获得社会认可 | D.民主共和观念得到了传播 |

您最近一年使用:0次

2023-10-27更新

|

175次组卷

|

3卷引用:四川省德阳市第五中学2024届高三11月月考历史试题

四川省德阳市第五中学2024届高三11月月考历史试题江西省部分高中学校2024届高三10月大联考历史试题(已下线)重难点06 民国与北洋时期:革命与动荡中前行-2024年高考历史【热点·重点·难点】专练(新高考专用)

2023高一下·四川·学业考试

5 . 孙中山在评价四川保路运动时指出,若没有四川保路同志会的起义,革命或许要推迟一年半载的。可见,孙中山认为四川保路运动( )

| A.为武昌起义爆发创造了条件 | B.推翻了清政府的统治 |

| C.抵制了西方列强的经济侵略 | D.结束了军阀割据局面 |

您最近一年使用:0次

名校

6 . 1911年10月15日,革命党人创办的《大汉报》在汉口创刊发行,该报用大字标题刊登了各地起义独立、大总统孙文发布《告同胞书》等假新闻、假专电和假文告。一日之内就销售了两万余份,而且南北各省的订阅函电纷至沓来,虽不断加印,仍供不应求。这种现象可以用来说明当时( )

| A.中华民国政府正式宣告成立 | B.辛亥革命具有一定群众基础 |

| C.大众传媒决定政治局势变迁 | D.孙中山的地位得到广泛认同 |

您最近一年使用:0次

2023-08-27更新

|

175次组卷

|

2卷引用:四川省成都市四七九名校2023届高三下学期全真模拟(二)文综历史试题

名校

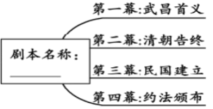

7 . 下面所列栏目是某班同学排演历史剧拟定的各幕题( )

| A.师夷长技 | B.走向共和 | C.军阀割据 | D.国家统一 |

您最近一年使用:0次

2023-06-28更新

|

132次组卷

|

6卷引用:四川省成都市四川天府新区太平中学2022-2023学年高一3月月考历史试题

8 . 美国历史学家斯塔夫里阿诺斯评价辛亥革命时说:年轻的、受过西方教育的中国人也应负部分责任……他们试图在中国建立一些与他们从国外,尤其是从美国观察、学习到的制度完全一样的制度……那一种共和政体是一个大失败,因为它在中国的历史、传统、政治经历、制度、天性、信仰、观念或习惯中毫无根基。他意在表明( )

| A.西方的先进制度并不适合中国 | B.政治制度须根植于本国的国情 |

| C.民主共和理念在中国没有根基 | D.国家政体需尊重历史不可更替 |

您最近一年使用:0次

2023-06-25更新

|

110次组卷

|

2卷引用:四川省宜宾市叙州区第二中学2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题

名校

9 . 孙中山指出,“今者,正式国会、正式政府成立之期不远,尤不能不细心研究,冀产出一最良之宪法,以为立国之根本”;“中华民国必有好宪法,始能使国家前途发展,否则将陷国家于危险之域”。这些阐述( )

| A.兑现了中国同盟会“创立民国”的承诺 |

| B.倡导了中国仿行英美进行民主革命 |

| C.肯定了宪法在民主共和国中的重要性 |

| D.落实了“中国民族自求解放”的宗旨 |

您最近一年使用:0次

2023-05-26更新

|

86次组卷

|

4卷引用:四川省成都外国语学校2023-2024学年高二10月月考历史试题

名校

10 . 《中华民国临时约法》中规定临时大总统“总揽政务”,但总统没有解散参议院的权力,在行使任命部分官员,对外宣战,制定官制官规,提出法律,宣告特赦、减刑等权力时,需要经过参议院同意。这些规定( )

| A.有效限制了袁世凯复辟行径 | B.体现“三权分立”的立法原则 |

| C.说明民初法制建设缺乏经验 | D.彰显“主权在民”的政治理念 |

您最近一年使用:0次

2023-05-04更新

|

905次组卷

|

6卷引用:四川省南充市阆中中学2024届高三10月月考文综历史试题