材料 与西方相比,中国启蒙不仅匮缺市民社会的根基和动力,而且没有西方式的孕育了现代性的传统资源可资利用。这样,当启蒙运动移植西方现代性价值并以其批判本土传统时,传统的抗拒和文明的冲突,都是西方内源性启蒙所未曾遭遇过的。五四时代中国思想文化的转型,是一个中西文化冲突和融合的过程。从文字阐述到政治实践的西方思想启蒙一直把人的价值(文艺复兴)、人的自由权力(启蒙运动)作为基本起始点,而且人的价值、人的自由权力也是西方思想启蒙的一般归宿。而中国的思想启蒙长期以来偏离了这个方向,人的价值、人的权力始终没有成为思想启蒙的起点和归途。

——摘编自高力克《五四:未完成的启蒙》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

材料 1919年秋起,章士钊在寰球中国学生会、上海、广州、杭州等地陆续发表演说,提出“中西新旧调和论”。1919年10月,蒋梦麟发表《新旧调和》一文,认为“调和”论违背社会进化。同年11月,杜亚泉、陈嘉异、张行严等分别在《东方杂志》发文《新旧思想之折衷》《何为新思想》《我之新旧思想调和观——为质张君东荪与章君行严辩论而作》《新时代之青年》等,表示新旧文化是互相杂糅而存的,“新中有旧、旧中有新、即新即旧”,因而只能“尽力调和”,“调和”才是对待文化进步的正确态度。

——摘编自张泓林《五四时期东西文化问题论战》

上述材料反映了近代中国关于中西方文化关系认识的争论。从材料中任选一种观点进行评析并得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

材料 中西的关系是特别的。在鸦片战争之前,我们不肯给外国人平等的待遇;在以后,他们不肯给我们平等待遇。19世纪至20世纪,这一百年是我们从近现代蜕变的阵痛期,如果说,与现代化的接轨是时代的胜利,那么这个胜利,绝不是仅仅是康有为、辛亥革命、共产主义运动这几个简单搭建的,恰恰相反,这份胜利,应该是从晚清一步一步走来,现代化的历程正是由他们开启的。

——摘编自费正清《剑桥中国晚清史》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料一 中国文明为什么会拥有世界上最古老的、连续不断的文明?一个原因在于地理方面。它的西南面和西面,有世界上最高的山脉;东面,是直到近代方能逾越的太平洋;北面和西北面,则为沙漠和大草原,它们起着很大的保护作用……中国从一开始起,就能供养很可观的人口……如此巨大无比的人力资源,使中国人能够不管事态发展如何,始终保持自己的特点……还有中国的农业生活方式。农业是中国社会的基础;土地是否适宜耕种这一点,确定了中国文明的分布范围……中国存在着一种可追溯到数千年前、最古老的商朝的书面语。这种书面语具有特殊意义,因为各地区的中国人,尽管各自操的方言不同,但都懂得这种书面语……与共同的书面语有关的,是非凡的国家考试制度。这种考试制度最初是综合性的,后来渐渐集中于文学体裁和儒家正统观念。官职之门向一切有才之士敞开,他们为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理……儒家学说为中国和东亚大部分地区提供了儒家生活方式的准则,并做了合理说明,在长达二千多年的时间里,它一直充当中国文明的基础.但到19世纪中叶,这一形势发生了突然而剧烈的变化。

材料二 19世纪后半叶中国所经受的屈辱和灾难使传统的以自我为中心的中国进行了痛苦的自我反省、重新评价和重新组织……在西方列强手下遭到的第二次失败,使中国少数有远见的知识分子再次重新考虑他们传统的准则和政策。他们的对策是所谓的“自强”运动……19世纪末,中国人所翻译的自然科学、尤其是应用科学方面的著作在数量上超过了社会科学和古典文学方面的著作,20世纪初后者超越了前者……统治地位的士大夫阶层的傲慢和自满遭到了毁灭性的打击……越来越多的中国领导人被迫得出这样的结论:重大的变革是生存所必不可少的,而且这种变革不能仅仅局限于军事和经济方面……外国商业扩大到中国内地,促进了中国商人阶级的发展,他们不久就接管了西方商品的销售。这些新的经济领导人往往是一支独立的政治力量,他们不喜欢欧洲的统治,也不太喜欢北京反动的帝国朝廷,正是他们提供了促进革命的民族主义运动的动力,这一运动在20世纪初发展起来。第一次排外运动由沿海城市发动,推翻满清王朝的1911年革命也爆发在这些城市里,所有这些都不是偶然的。

(1)依据材料一,概括中国文明保持连续性的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,从文明史观的角度 评述外来冲击对中国近代化的影响。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 “保守与激进”是中国近代思想史研究中的重要课题。自上世纪90年代以来,它开始受到学术界越来越多的关注,并引起过很多争论。有人认为,中国近代思想史上,从洋务运动到戊戌变法、辛亥革命、新文化运动等,始终都存在着“保守”与“激进”两种思想势力,二者长期处于矛盾对立状态,相互激荡。但也有人认为,“激进”与“保守”,其社会功能并非截然相反,往往具有不少相似性,与西方近现代史上的激进与保守不同,中国近代史上的激进与保守都从属或服务于中国的现代化运动,只是各自选择的方向和道路有所不同。还有人认为,“保守”与“激进”是相对而言的,随着时代变迁二者之间会发生转化,即前一时期的激进者,后一时期或许又成了保守者,反之亦然。

——摘编自《第三届中国近代思想史国际学术研讨会成果综述》

评析材料中关于“保守与激进”的观点。

(要求:围绕材料中的任一种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

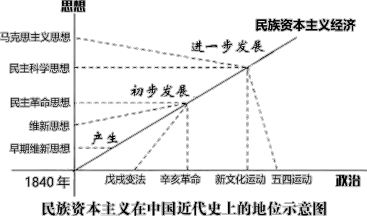

中国民族资本主义是在一个极其艰难的历史背景下发展起来的。对其在近代中国的历史地位问题,史学界多有研究。其中有观点认为:中国民族资本主义的发展在中国近代史上具有重要的历史地位,为中国的近代化进程铺设了道路,对近代中国历史和社会发展产生了重大影响。(见图示)

材料根据材料并结合所学知识,评析材料中关于中国民族资本主义发展历史地位的观点。(要求:对该观点赞成、反对或另有观点均可,观点明确;角度广泛,史论结合)

材料

方案一:孙中山的共和救国论

“余以人群自治为政治之极则,故于政治之精神,执共和主义.夫共和主义岂平手而可得,余以此一事而直有革命之责任者也。”

——l897年孙中山与日本友人宫崎寅藏的谈话

方案二:张謇的实业救国论

“救国为目前之急,……譬之树然,教育犹花,海陆军犹果也,而根本则在实业。若骛其花与果之灿烂甘美而忘其本,不知花与果将何附而何自生。”

——张謇《对于救国储金之感言》

方案三:陈独秀的民主科学救国论

“要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。”“我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。若为拥护这两位先生,一切政府的压迫,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。”

——陈独秀《本志罪案之答辩书》

评材料中关于近代中国救国论的观点(要求:选择材料中的任意一种观点加以评述;观点明确,史论结合)

| A.甲午战争的失利证明其失败 | B.开始学习西方的政治体制 |

| C.是中国完全意义上的近代民族民主革命的开始 | D.开始于新文化运动时期 |

| A.维新变法运动 | B.洋务运动 | C.新文化运动 | D.“文化大革命”运动 |