名校

1 . 辛亥革命后两年里,全国出现了500多家报馆,标榜民主,评价时政,其中胡鄂公就在天津的《大中华报》上“无日不骂项城(袁世凯)”。材料反映了辛亥革命后

| A.社会资讯传播方式的改变 |

| B.传统社会解体,道德观念滑坡 |

| C.言论出版自由制度受尊重 |

| D.民主氛围浓厚,社会环境宽松 |

您最近一年使用:0次

2018-05-02更新

|

286次组卷

|

6卷引用:河北省深州市中学2017-2018学年高二下学期期中考试历史试题

名校

2 . 912年11月,梁启超在演说中说“中国由专制制度改为共和国体,在名义上已全属新换旗帜,而事实上试问政治现象,与从前能差几何耶?不能以架中华民国之招牌,即可谓之共和”据此可知,梁启超

| A.认为民主共和道路任重道远 | B.肯定辛亥革命具有重要意义 |

| C.为清末新政的夭折深感惋惜 | D.为袁世凯复辟帝制制造舆论 |

您最近一年使用:0次

2018-05-01更新

|

249次组卷

|

5卷引用:2018年安徽亳州利辛一中高二下学期期中大联考历史试题

名校

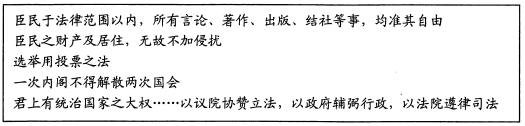

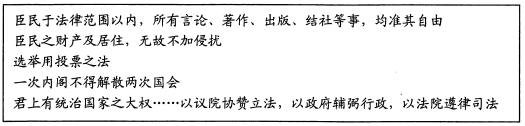

3 . 下面为《钦定宪法大纲》的部分内容,其与《中华民国临时约法》的共同点有

①采用内阁制的组织形式

②体现了一定的分权思想

③规定主权在民,人民一律平等

④承认了公民的一些基本权利

①采用内阁制的组织形式

②体现了一定的分权思想

③规定主权在民,人民一律平等

④承认了公民的一些基本权利

| A.①②③ |

| B.①③④ |

| C.②③④ |

| D.①②④ |

您最近一年使用:0次

2018-04-07更新

|

472次组卷

|

3卷引用:北京市丰台区2018届高三一模文综历史试题

2017·上海·高考真题

真题

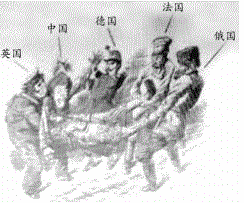

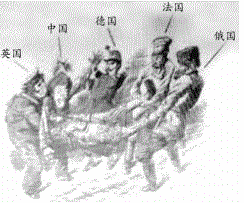

4 . 下面漫画反映了中国近代史上的哪一现象

| A.五口通商 | B.租界设立 | C.瓜分狂潮 | D.门户开放 |

您最近一年使用:0次

2018-03-26更新

|

831次组卷

|

7卷引用:上海市2017年高考历史真题(等级考)

(已下线)上海市2017年高考历史真题(等级考)(已下线)第10天 近代前期列强的侵华战争——《每日一题·2018快乐暑假》高一历史 十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第18课辛亥革命安徽省滁州市六校2020-2021学年高一上学期调研考试历史试题第18课 辛亥革命-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)黑龙江省双鸭山市宝清县第二高级中学2021-2022学年高一下学期期中考试历史试题(已下线)第六单元辛亥革命与中华民国的建立-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《中外历史纲要(上)》

名校

5 . 下图是辛亥革命期间,革命党于1911年10月15日在《中华民国公报》以大总统孙中山名义发布的文告。有人认为该文告不符合历史真相,此人最有可能依据的史实是

| A.辛亥革命的时间不是1911年 | B.当时“中华民国”这一叫法尚未出现 |

| C.孙中山当时并不是大总统 | D.孙中山在革命过程中的威信并不高 |

您最近一年使用:0次

2018-03-04更新

|

167次组卷

|

6卷引用:江苏省高淳高级中学人教版高中历史选修四第四单元 亚洲觉醒的先驱 练习

江苏省高淳高级中学人教版高中历史选修四第四单元 亚洲觉醒的先驱 练习新教材知识讲学-中外历史纲要上册-核心素养卷-专题08辛亥革命与中华民国的建立第18课辛亥革命(课后案)(中外历史纲要.上)广东省佛山市第一中学2021-2022学年高一上学期第二次段考历史试题湖南省郴州市2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题(已下线)专题06辛亥革命与中华民国的建立【亮点练】-【过高考】2023年高考历史大一轮单元复习课件与检测(全国通用)

名校

6 . 中华民国南京临时政府成立时实行总统制,《中华民国临时约法》改总统制为责任内阁制;袁世凯正式就任大总统后,又改责任内阁制为总统制。上述现象反映的实质问题是( )

| A.责任内阁制在中国行不通 | B.辛亥革命后民主与专制的斗争仍然激烈 |

| C.民主共和制在中国行不通 | D.专制独裁传统在中国没有受到任何打击 |

您最近一年使用:0次

2018-02-20更新

|

286次组卷

|

9卷引用:2011-2012学年云南省玉溪一中高二上学期期末考试历史试卷

真题

名校

7 . “官厅为治事之机关,职员乃人民之公仆,本非特殊之阶级,何取非分之名称。”此政府公报应发布于

| A.洋务运动前后 | B.百日维新期间 | C.清末新政时期 | D.辛亥革命以后 |

您最近一年使用:0次

2018-01-23更新

|

1363次组卷

|

18卷引用:上海市2017年高考历史真题(等级考)

(已下线)上海市2017年高考历史真题(等级考)辽宁省开原高中2017-2018学年高一上学期第三次考试历史试题重庆市重庆求精中学2017-2018学年高二下学期半期考试历史试题河北省唐山市第一中学2019-2020学年高一10月月考历史试题内蒙古包头市第四中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第18课辛亥革命湖南省长沙市长郡中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题江苏省苏州市常熟中学2021-2022学年高二10月月考历史试题福建省莆田第二中学2021-2022学年高二10月阶段检测历史试题第18课 辛亥革命-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)第3课 中国近代至当代政治制度的演变-十年(2012—2021)历史高考真题(选择性必修1国家制度与社会治理)天津市红桥区2019届高三上学期期末历史试题(已下线)第10讲辛亥革命与中华民国的建立-【暑假自学课】2022年新高一历史暑假精品课(统编版中外历史纲要上)江苏省盐城市东台创新高级中学2021-2022学年高二4月月考历史试题云南省怒江州兰坪县第一中学2021-2022学年高一学业水平考试模拟历史试题(已下线)第六单元辛亥革命与中华民国的建立-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《中外历史纲要(上)》(已下线)第一单元政治制度-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《选必1·国家制度与社会治理》天津市南开区2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题

8 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

您最近一年使用:0次

2017-12-24更新

|

216次组卷

|

6卷引用:人教版高中历史必修三 第五单元 第14课 从“师夷长技”到维新变法 练习

人教版高中历史必修三 第五单元 第14课 从“师夷长技”到维新变法 练习贵州省毕节市实验高级中学2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第18课辛亥革命(已下线)2022年高考历史系统复习资料(新教材适用)-专题06晚清史第18课 辛亥革命-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)(已下线)第六单元辛亥革命与中华民国的建立-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《中外历史纲要(上)》

名校

9 . “真正决定革命和保皇胜败的,不是辩论,也不是棒子,而是国内清政府的政策,如果清政府的政策一直比较对头,能够充分满足地方实力派和士绅的利益,保皇派肯定占上风,革命基本上就没戏了。”由此可见,作者认为

| A.辛亥革命的发生具有偶然性 | B.晚清政府变革迟缓引发革命 |

| C.地方割据削弱清政府的力量 | D.晩清派系林立政局复杂动荡 |

您最近一年使用:0次

2017-12-19更新

|

194次组卷

|

8卷引用:四川省德阳市第五中学2017-2018学年高一半期考试文综历史试题

名校

10 . 孙中山文中说:“中华民国之建设,专为拥护亿兆国民之自由权利,合汉、满、蒙、回、藏为一家,相与和衷共济,丕兴实业,促进教育....该材料反映了

| A.孙中山形成了平等的民族观 |

| B.辛亥革命有助于建立民主政治 |

| C.民国之时中国境内民族较少 |

| D.西方民主共和思想已深入人心 |

您最近一年使用:0次

2017-11-13更新

|

232次组卷

|

7卷引用:江西省上饶县中学2017-2018学年高二上学期第一次月考历史试题