(1)重大战役

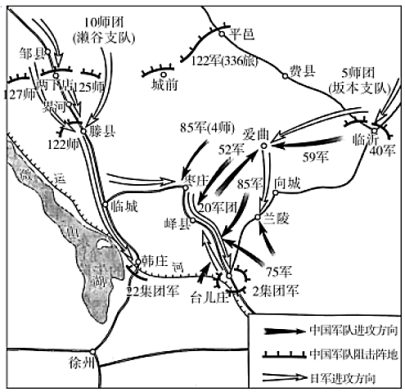

| 项目 | 会战 | 时间 | 影响 |

| 防 御 阶 段 | 淞沪会战 | 1937年8月至11月中旬 | 粉碎了日军“ |

| 太原会战 | 1937年9月至11月 | 八路军取得 | |

| 徐州会战 | 1938年1月至5月 | ||

| 武汉会战 | 1938年6月中旬至10月下旬 | 抗战以来规模最大的一次战役;武汉、 | |

| 相持阶段 | 第三次长沙会战 | 1941年12月 | 取得会战胜利,在国内外产生了积极影响 |

①内容:总结抗战开始以来的战争形势,驳斥了“中国

②意义:科学论证了中国必须通过

(3)民族工业和高校的内迁

①表现:东部沿海工业大规模向

②影响:鼓舞了全国人民的抗战决心,为抗战胜利奠定了物质和

2 . 材料一 中国是世界反法西斯战争的东方主战场,中国的抗战是从九一八事变开始,当时的中国共产党就毅然决然地率先发起抗战的号召、动员,并在东北地区组织开展跟苦的抗日游击战争,推动局部的抗战逐步转向全民族的抗战。作为抗日民族统一战线的积极倡导者,中国共产党始终以民族解放为己任,以“兄弟睨于墙,外御其辱”的胸怀,放下了国民党对共产党血腥屠杀的仇恨,促成建立以国共合作为基础的抗日民族统一战线。1937年,中共中央在洛川召开会议,讨论制定了动员全国军民开展民族解放战争,实行全面持久抗战的方针,并制定了《中国共产党抗日救国十大纲领》。

七七事变后,中国共产党领导的武装力量开辟敌后战场,创建了19个敌后抗日根据地。中国共产党领导的抗日军民不畏强暴,英勇杀敌,在消灭了大量敌人的同时,自己付出了巨大牺牲,但是在长期艰苦抗战中不断发展壮大,成为世界反法西斯战争东方主战场的中坚力量。

——摘编自曲青山《论中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用》

材料二 由于中国的国情,中国战场实际上分为两个相互独立,同时在战略上相互支撑的战场。这种格局贯穿于战争始终,是中国抗日战场在极其困难情况下得以保持完整的前提条件,也是中国抗日力量,特别是中国共产党努力的结果。正是因为如此,中国战场才能在自身贫弱、外援不足的情况下为世界反法西斯战争作出战略性的贡献,使反法西斯盟国世界战略能在中国战场的牵制下得以完成。

——摘编自韩永利《浅论中国在第二次世界大战中的战略地位》

(1)根据材料一,指出中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括二战期间中国战场的特点,并比较说明中国两个战场间的主要不同。

| A.抗战时期特殊能源的需求 | B.沿海大量民族工业的内迁 |

| C.国家工业布局的合理调整 | D.国民经济建设运动的开展 |

| A.国家权力的介入强化了集体记忆 | B.共同记忆的构筑有益于价值认同 |

| C.学校教育的实施培育了家国情怀 | D.大众媒体的宣传提升了英雄形象 |

材料一 依据波茨坦盟国要求日本无条件投降的宣言,迅速解除敌伪军的武装,收复一切敌占城镇交通要道,把沦陷区一万万六千万同胞赶快解救出来……一定要坚决扫除前进途中的一切障碍,逼迫敌伪军向我投降,彻底消灭拒绝投降的敌伪军,收缴敌伪军的武装,占领城镇和交通要道,摧毁敌伪组织和反动势力,维持革命秩序,建立人民政权!

——《〈解放日报〉社论》(1945年8月13日)

材料二 1945年8月10日,蒋介石电令各战区:对敌可能之抵抗的阻挠,应有应战准备;并应警告辖区以内敌军,不得向我已指定之军事长官以外任何人投降缴械;对封锁地伪军应策动反正,并迅即确保联络掌握,令其先期包围集中之敌,先期控制敌军撤离后之要点要线,以待国军到达。

——摘编自李新总编《中华民国史》

材料三 日本战败之际,杜鲁门认为,“蒋介石的权力只及于西南一隅……长江以北则连任何一种中央政府的影子也没有”。8月10日,美国政府下达指令:利用日本军队作守备队,阻止共产党前进,以待美国帮助国民党把军队运送到华南并把美国海军调到中国海港,15日,杜鲁门的《一号通令》要求日本天皇命令中国战区的日本海陆空将领(除满洲外)都向蒋介石投降。根据这一方针,美国大力帮助蒋介石运兵到华北、华东,美国军队在天津、青岛等地登陆,10月下旬起开始助蒋向东北运兵。

——摘编自方连庆等主编《战后国际关系史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国共产党、国民党政府在接受日本投降问题上的主张。(2)根据材料三并结合所学知识,概括美国在日本对华投降问题上采取的措施。

(3)根据材料并结合所学知识,评价中国共产党、国民党政府、美国在日本对华投降问题上的做法。

| A.是中国抗战以来取得的首次大捷 | B.打破了日军三个月灭亡中国计划 |

| C.是中国抗战以来取得的最大胜利 | D.标志着国民党主力基本上被消灭 |

材料 安德鲁·罗伯茨所著《第二次世界大战史》认为落后的中国在那场高度机械化战争中贡献不大,对于中国战场几乎是一笔带过。利德尔·哈特的《第二次世界大战史》,40章中关于太平洋和远东战争仅有寥寥5章。丘吉尔密友马丁·吉尔伯特所著的《第二次世界大战史》,52章中仅有3—4章提及东方战场。英国著名历史学家阿诺德·汤因比主编的11卷本《第二次世界大战全史》,关于远东地区内容仅有1卷,但该套丛书对于战况不甚激烈的中东战场乃至于战时中立国,却各有独立1卷加以叙述。号称为诺贝尔文学奖的丘吉尔所著之《第二次世界大战回忆录》,在长达12卷的回忆当中,仅将日本在太平洋地区的作战汇编为《日本的猛攻》1卷,对中国战场视而不见。即使是拉纳·米特所著《中国,被遗忘的盟友——西方人眼中的抗日战争全史》一书对中国战场的关注也仅仅限于淞沪会战、豫湘桂战役等少数几个战役。

被《伦敦时报》誉为“一本迄今为止描写‘二战’史最好的书”——《第二次世界大战史》以德国入侵波兰作为“二战”开始的标志,将日本发动太平洋战争视为其全面参与第二次世界大战的开始。

(史学界)大多将中国战场作为太平洋战场的从属战场。服部卓四郎的《太平洋战争全史》刻意淡化中国战场价值,将日军在华视作太平洋战场的组成部分,将日本在太平洋战场上被美军击败视为其战败的主要原因。美海军陆战队弗兰克·霍夫的《第二次世界大战:太平洋争夺战》一书中,详细记录了太平洋战场反攻阶段美军从夺取瓜达尔卡纳尔岛到冲绳岛最后一战的战斗历程,似乎东方战场只由太平洋战场单独构成。

——摘编自王安中《正确认识第二次世界大战中国东方主战场地位》

关于中国战场在世界反法西斯战争中的贡献及地位,是我国史学界在“二战”史研究中的重要课题。运用以上材料信息,结合所学知识,自拟论题,谈谈在研究中如何建构正确的史学话语体系。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)| A.重视海外宣传与军事斗争的配合 | B.国共合作抗战引起国际社会瞩目 |

| C.英美逐渐加强对中国抗战的支援 | D.希望依靠外交手段解决中日战事 |

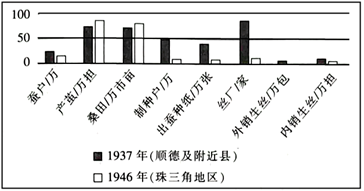

| A.反映出当地民风由奢趋俭 | B.与政治局势密切相关 |

| C.体现出产业结构优化调整 | D.说明行业利润率降低 |

| A.消除了中西医之间的隔阂 | B.推动近代卫生体系的建立 |

| C.适应了全民族抗战的需要 | D.标志着民族意识开始觉醒 |