材料一 《北京学界全体宣言》:务望全国工商各界,一律起来设法开国民大会,外争主权,内除国贼,中国存亡,就在此一举了!

材料二 四行仓库位于苏州河北岸,与公共租界隔苏州河相望。这次会战中,英美等国在中日冲突中严守中立,因此,上海的粗界就成了上海战区市民和外地难民避难的场所,仅八一三事变当天就有6万中国难民躲进租界。1937年10月27日,四行仓库的西、北、东三面已被日军占领,坚守四行仓库的400多名士兵成为孤军。此时,英国军人同情他们,认为孤守无益劝他们退入租界。中国士兵只要放下式器,就能保全性命。但我等军人绝未作此想。

——摘编自孙元良《谢晋元与八百壮士》

材料三 “日本无条件投降了!”/消息象闪电/划过黑夜的天空人们从各个角落涌出/向街上奔走/向广场奔走“日本投降了!”/没有话比这/更动人/更美丽!/人的脸映着火光,/人人的心象火把一样,忧愁被锣鼓赶跑了!/阴影被火光吓退了!锣鼓更响了!/火把更亮了!/天地合抱了!笑呀!叫呀!/奔呀!跳呀!/舞蹈呀!/拥抱呀!没有人能抑住自己的感情!/人人的心都像火把一样燃烧/地壳在群众的脚步下震动了!这是伟大的狂欢节!/胜利的狂欢节!/解放的狂欢节!

——艾青《人民的狂欢节》

(1)材料一中由“北京学界”的英雄们发起的这场运动是什么?后来成为主力军的是哪个阶级?这一运动是一场伟大的运动,结合所学回答这一运动的性质。

(2)材料二中谢晋元与八百壮士这些英雄奋勇作战的是哪次战役?结合所学,指出这次战役取得什么成果。

(3)根据材料三,推测艾青赞颂英雄的这篇作品创作于哪一年?结合所学知识回答,中国人民取得这场战争的胜利的原因有哪些?

材料一 工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。因此,共产国际执行委员会议决中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党……我们须努力引导劳动群众由日常生活的争斗到政治的争斗。目前政治的争斗,自然只是国民运动——排除外力及军阀的运动。

——摘编自《中共三大关于国共合作的决议案》

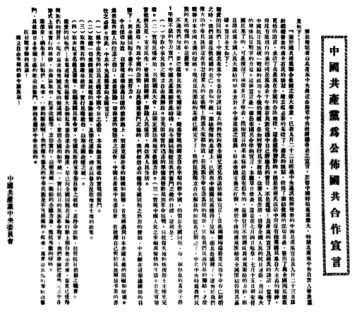

材料二

(1)根据材料一,概括共产党与国民党合作的原因,并结合所学简述这次合作对中国革命所产生的积极影响。

(2)用一句话说明材料二所示宣言公布的意义,并结合所学概述中国共产党为这一路线的形成所作的努力。

材料一 光绪年间,官吏“唯知耗民财,殚民力……其能实心为民者无有也”。……清朝的军队既不是人民的军队,也不是国家的军队。唯此,它对人民没有爱心,对国家亦缺乏忠心。……甲午战争,是中日两国的“元气”大比拼。日本,几乎从明治维新开始即全面展开的对华调查和情报收集工作……对清朝内部的一切情况了若指掌。

甲午战争之际,基督教信徒内村鉴三,曾把当时的“日、支两国关系”

解释为“代表新文明之小国”与“代表旧文明之大国”的关系,于是,这场战争便不但不是什么“侵略”与“被侵略”,而是所谓“新文明”战胜“旧文明”的“义战”。……实际上,日本对待周边国家的态度,明治以来一直没有发生过根本性的改变。

——韩东育《甲午战前清朝内治环节的阙失与战后中日落差分析》

(1)材料一中认为甲午战争失败的原因是什么?材料中以内村鉴三为代表的日本人对侵略中国的态度什么?

材料二 甲午战争使日本军国主义者尝到了侵略战争的甜头,刺激了它向外扩张的贪欲,其侵略野心越来越大……甲午战争中国的失败强烈刺激了中华民族的觉醒,推动了中国人民的爱国救亡运动,加速了民主革命的进程,为最后赢得抗日战争的胜利准备了条件。

——王晓秋《从甲午战争到抗日战争》

(2)结合材料和所学,谈谈甲午战争带给中国的影响。

材料三 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人。他们只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

(3)材料三提及“民族凝聚力”深刻影响了这场反侵略斗争,举例说明这种“凝聚力”在政治、军事上的主要表现。

材料一 国民革命军从广东出发……短短的时间内就终结了军阀时代,并控制了湖南、湖北、江西、福建以及两广诸省。怎么解释国民党的成功?……有信仰、知道为何而战的军队……苏联专业的军事建议与援助……全国各地的社会群体都对国共合作心怀向往,愿意为国族的事业牺牲自己。

——《战争与革命交织的近代中国》

材料二 中国为日本无止境之侵略所逼迫,兹已不得不实行自卫,抵抗暴力。……乃自九一八以来,日本侵夺我东四省,淞沪之役,中国东南重要商镇,沦于兵燹;继以热河失守;继于长城各口之役;屠杀焚毁之祸,扩而及于河北;又继之以冀东伪组织之设立;察北匪军之养成;中国领土主权,横被侵削。

——《国民党自卫抗战声明书》

(1)结合所学知识,指出国民革命开始的标志。根据材料一,指出国民革命军此次军事行动的名称。并指出革命过程中收回英租界的地点。结合材料一及所学知识,分析该军事行动取得成功的原因。

(2)根据材料二及所学知识指出《国民党自卫抗战声明书》发表的直接原因。为了实现抗战的胜利,国共两党进行了第二次合作,请写出两党正式合作的标志。根据所学知识,简要说明两党军队是如何改编的。

材料一 秦始皇长城的修建,加速了草原社会的政治发展,长城增加了所谓边疆地带的政治分割强度,使长城以外依存汉族的小部落不复存在,分散转为统一,形成草原帝国。在长城地带,人文地理与自然地理一样具有过渡性,它是一个渗透着农业和草原势力的世界,一个两种势力接触并汇合于此,而不能被任何一方永远统治的世界。两大社会在长城沿线的持久性接触、形成互动影响。

——摘编自【美】拉铁摩尔《中国的亚洲内陆边疆》

材料二 长城的意义在最后一个王朝发生重大转变。康熙帝的名言“在德不在险”、“众志成城”对长城进行了功能上和道德上的双重否定。其实,长城意义的骤降并非由于人们道德上的觉醒,满族上层和蒙古族上层的政治同盟,清政府在草原社会实行的政策是其本质原因。取代长城的不是看不见摸不着的“德”,而是那个实实在在的理藩院。弱化草原社会的军事属性,利益不再来自战争,而由贵族政治、宗教组织决定分配。

——唐晓峰《长城内外是故乡》

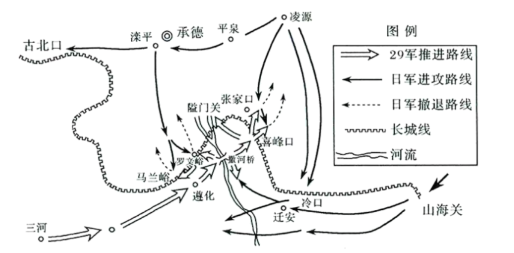

材料三 (下图)

(1)根据材料一,概括长城修建的历史影响。结合所学,以秦汉时期的河套地区为例,说明长城地带是一个“不能被任何一方永远统治的世界”。

(2)根据材料二并结合史实,简析康熙时期“长城意义的骤降”的原因。

(3)阅读材料三,指出它所反映的某一重大历史事件。创于1935年的《义勇军进行曲》中写道:“起来,不愿做奴隶的人们,把我们的血肉筑成我们新的长城。”结合所学,从民族危机角度,概述其创作的主要背景。综上所有材料和分析,提炼长城在中华民族历史上的重要价值。

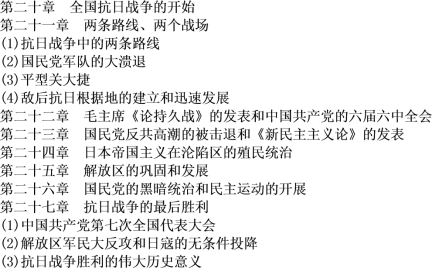

材料 下面是1960年我国中学历史教科书中“抗日战争”内容的目录摘编。

根据材料并结合所学知识,对该目录提出一条修改建议,并说明修改理由。(所提修改建议及理由需观点正确,符合历史事实)

7 . 阅读下列材料,结合所学知识回答问题

材料1942年5月22日八路军将领左权在给妻子刘志兰的信中写道:

此间一切正常,惟生活则较前艰难多了,部队如不生产则简直不能维持。我也种了四五十棵洋姜,还有二十棵西红柿,长得还不坏。想来太北(女儿名)长得更高了,懂得很多事了。有时总仿佛有你及北北与我在一块玩着、谈着,真是快乐。可惜三个人分在三起,假如在一块的话,真痛快极了。

志兰!亲爱的:别时容易见时难,分离二十一个月了,何日相聚?念、念、念、念!愿在党的整顿之风下各自努力,力求进步吧!以进步来安慰自己,以进步来酬报别后衷情。

——摘编自中国人民抗日战争纪念馆等编《抗战家书》

根据材料概括这封家书的主要内容。结合所学知识,回答中国共产党领导的敌后战场在抗日战争中的地位,抗日战争胜利的意义如何?