1 . 1955年,某次重要的国际会议召开前,美国捏造说中国要“夺取亚非世界领导权”,一部分国家对新中国缺乏了解,心存疑惧,而中国政府代表团在会议上一一化解了这些矛盾和分歧。关于此次会议,以下表述正确的是

①它是第二次世界大战后民族独立运动蓬勃发展的结果

②它是第一次没有殖民主义国家参加的亚非国际会议

③它在印度的万隆召开

④这次会议后中国出现第二次建交高潮

①它是第二次世界大战后民族独立运动蓬勃发展的结果

②它是第一次没有殖民主义国家参加的亚非国际会议

③它在印度的万隆召开

④这次会议后中国出现第二次建交高潮

| A.①③ | B.②④ | C.②③④ | D.①②④ |

您最近一年使用:0次

2021-03-01更新

|

246次组卷

|

3卷引用:浙江省七彩阳光新高考研究联盟2021届高三下学期返校联考历史试题

2 . 阅读材料,回答问题。

根据材料和所学知识,简述共和国初期外交工作所取得的成效,指出亚非会议公报对各自国家制度和生活方式所表明的立场。

材料 中印两国的谈判在(1953年)12月的最后一天,开始了。周恩来说道:“中印两国的关系会一天一天地好起来。某些成熟的、悬而未决的问题一定会顺利地解决的。新中国成立后就确立了处理中印两国关系的原则”。

周恩来指出:中国政府“对于目前正在它的邻邦进行的战争和战争扩大的危险,不能不加以密切的注意。中国人民认为:朝鲜战争停止了,现在,印度支那战争同样应该停止。”

周恩来指出,亚非国家要从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,而非互相疑虑和恐惧,互相排斥和对立。亚非会议公报指出:“自由和和平是相互依靠的,自决的权利必须为一切人民所享有,自由和独立必须尽可能不迟延地给予现在仍旧是附属地人民的人们。”

——摘自裴坚章《中华人民共和国外交史》(1949—1956)等

根据材料和所学知识,简述共和国初期外交工作所取得的成效,指出亚非会议公报对各自国家制度和生活方式所表明的立场。

您最近一年使用:0次

2019-08-20更新

|

481次组卷

|

14卷引用:五年(2016—2020)浙江高考选考历史真题分项汇编-专题04现代中国的政治建设、祖国统一与对外关系

五年(2016—2020)浙江高考选考历史真题分项汇编-专题04现代中国的政治建设、祖国统一与对外关系(已下线)2021年高考历史一轮复习小题必刷(浙江专用)-狂刷08现代中国的对外关系2020届高三高考历史一轮复习专项练习:现代中国的政治与外交第11讲 现代中国的对外关系(讲)-《2020年高考一轮复习讲练测》第11讲 现代中国的对外关系(练)-《2020年高考一轮复习讲练测》巅峰冲刺2020年高考历史二轮专项提升-专题15现代中国的政治与外交2018-2020三年高考真题历史分项-专题15现代中国的政治与外交十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第25课中华人民共和国成立和向社会主义的过渡第25课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)专题15 现代中国的政治与外交-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题15现代中国的政治与外交-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题15现代中国的政治与外交-五年(2018-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)(已下线)第九单元中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 -【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《中外历史纲要(上)》(已下线)单元复习04民族关系与国家关系【过习题】-2022-2023学年高二历史单元复习过过过(统编版·选择性必修1)

3 . 在一次会议纪要上有以下内容:周恩来补充发言的目的“明显是让亚洲和非洲国家在对过去殖民主义的仇恨和种族仇恨的感情上团结起来,否认这些国家对自由世界的支持,同时使共产党中国在台湾问题上保持行动自由”。关于该会议说法正确的是

| A.主要国际背景是朝鲜战争停战 | B.首次提出了和平共处五项原则 |

| C.成果之一是形成了“万隆精神” | D.缓和了亚洲和世界的紧张局势 |

您最近一年使用:0次

4 . “国民党特务指使人在中国租用的印度航空公司专机‘克什米尔公主号’上放置定时炸弹,造成中国代表团成员及各国记者共11人遇难。周恩来因国务活动临时改变行程,才幸免于难。”与上述事件直接相关的国际会议是

| A.开罗会议 | B.日内瓦会议 | C.万隆会议 | D.第26届联大会议 |

您最近一年使用:0次

2020-12-14更新

|

185次组卷

|

3卷引用:浙江省杭州市长兴、余杭、缙云中学三校2021届高三上学期联考历史试题

5 . 观察下表,据此可以得出的结论是

1955—1959 年与新中国建立外交关系的国家统计表

1955—1959 年与新中国建立外交关系的国家统计表

| 时间 | 国家 | 时间 | 国家 |

| 1955.08 | 尼泊尔 | 1958.08 | 伊拉克 |

| 1956.05 | 埃及 | 1958.11 | 摩洛哥 |

| 1956.08 | 叙利亚 | 1958.12 | 阿尔及利亚 |

| 1956.09 | 也门 | 1959.02 | 苏丹 |

| 1957.02 | 斯里兰卡 | 1959.10 | 几内亚 |

| 1958.07 | 柬埔寨 |

| A.新中国开始走向国际舞台 | B.美国放弃了对新中国的孤立封锁政策 |

| C.第三次建交高潮成果丰硕 | D.万隆会议密切了中国与亚非国家关系 |

您最近一年使用:0次

6 . 万隆会议唤醒了亚非人民的“亚非意识”,会上亚非领导人阐述了亚非国家团结合作可以平衡大国力量,进而维护世界和平的思想。基于这一思想,第二年,埃及、印度和南斯拉夫三国正式提出了不结盟的主张。由此可见万隆会议

| A.唤醒了亚非新独立民族国家的自主意识 |

| B.通过了非集团、不结盟的自主外交政策 |

| C.符合亚非国家保持独立发展经济的需要 |

| D.为不结盟运动提供理论基础,是其起源 |

您最近一年使用:0次

2018-01-01更新

|

294次组卷

|

7卷引用:浙江省浙里卷天下2023届高三10月测试历史试题

7 . 孔子曾提出过“君子和而不同”的思想,意思是“和谐而又不千篇一律,不同而又不互相冲突”,运用这种思想处理不同社会制度国家间关系取得成功的范例是

| A.中苏建交 | B.日内瓦会议的圆满成功 |

| C.万隆会议的圆满成功 | D.不结盟政策的提出 |

您最近一年使用:0次

2018-01-20更新

|

196次组卷

|

2卷引用:浙江省台州市书生中学2017-2018学年高一上学期第三次月考历史试题

8 . 1955年召开的亚非会议确定的会议议程共5项:经济合作;文化合作;人权和自决权;附属国问题;世界和平和合作的促进。这反映出会议的主题是( )

| A.反殖反霸合作 | B.构建政治同盟 | C.争取经济独立 | D.实现区域合作 |

您最近一年使用:0次

2016-12-12更新

|

130次组卷

|

2卷引用:2015届浙江省杭州市学军中学高三第十次月考文综历史试卷

9 . 阅读材料,回答下列问题。

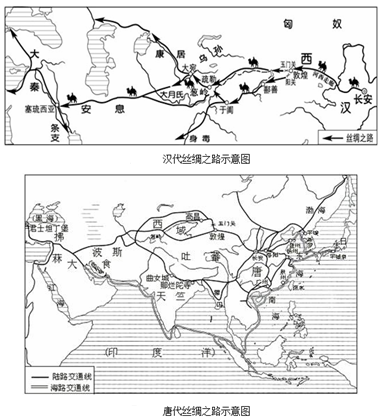

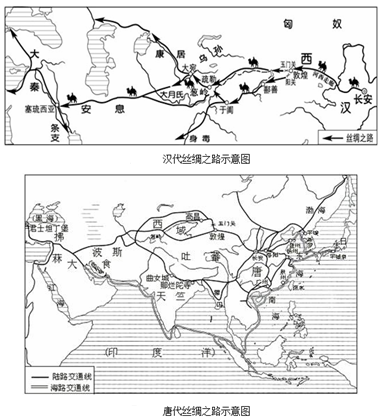

材料一 汉唐丝绸之路示意图

材料二 中国在文艺复兴时期的大部分时间里,其本身就是一个世界,一个尽可能不与外界往来的世界。然而,尽管除知识名流外,其他中国人对外部世界不感兴趣,但外部世界却对中国兴趣甚浓。哥伦布航行的目标就是契丹(按:当时西人以此代称中国),麦哲伦旅行的主要结果是马尼拉这块中西殖民地的建立,而到中国传教则成为耶稣会士的荣耀……作为一个有名无实的闭关国家,有着甚至更为封闭的儒家思想的明代中国,正在丧失它的自主性,开始依附于一个非它所创造的世界体系。

——(美)阿谢德《中国在世界历史之中》

材料三 1955年4月在印度尼西亚万隆召开的亚非会议,在中国和大多数与会国努力下,一致通过了包括经济合作、文化合作等内容的《亚非会议最后公报》,《公报》所体现出的亚非各国人民反对殖民主义、种族主义,争取和巩固民族独立,保卫世界和平,要求亚非国家之间和平相处、友好合作的精神,通常被称为“万隆精神”。会议重视亚非国家之间的经济与文化合作,提出了在互利和互相尊重国家主权的基础上实行经济合作的建议。可以说亚非会议第一次提出南南合作的思想,为发展中国家的互助合作开辟了道路。

——据新华网资料综合报道

(1)根据材料一并结合所学知识,比较图16、17的主要不同、并分析其原因。概述丝绸之路开辟的世界历史意义?

(2)根据材料二并结合当时世界形势,简述明朝对外政策及其影响?

(3)根据材料一和材料三指出加强亚非国家之间经济文化合作的依据,综合上述材料并结合当今国际关系格局分析“万隆精神”的现实意义?

材料一 汉唐丝绸之路示意图

材料二 中国在文艺复兴时期的大部分时间里,其本身就是一个世界,一个尽可能不与外界往来的世界。然而,尽管除知识名流外,其他中国人对外部世界不感兴趣,但外部世界却对中国兴趣甚浓。哥伦布航行的目标就是契丹(按:当时西人以此代称中国),麦哲伦旅行的主要结果是马尼拉这块中西殖民地的建立,而到中国传教则成为耶稣会士的荣耀……作为一个有名无实的闭关国家,有着甚至更为封闭的儒家思想的明代中国,正在丧失它的自主性,开始依附于一个非它所创造的世界体系。

——(美)阿谢德《中国在世界历史之中》

材料三 1955年4月在印度尼西亚万隆召开的亚非会议,在中国和大多数与会国努力下,一致通过了包括经济合作、文化合作等内容的《亚非会议最后公报》,《公报》所体现出的亚非各国人民反对殖民主义、种族主义,争取和巩固民族独立,保卫世界和平,要求亚非国家之间和平相处、友好合作的精神,通常被称为“万隆精神”。会议重视亚非国家之间的经济与文化合作,提出了在互利和互相尊重国家主权的基础上实行经济合作的建议。可以说亚非会议第一次提出南南合作的思想,为发展中国家的互助合作开辟了道路。

——据新华网资料综合报道

(1)根据材料一并结合所学知识,比较图16、17的主要不同、并分析其原因。概述丝绸之路开辟的世界历史意义?

(2)根据材料二并结合当时世界形势,简述明朝对外政策及其影响?

(3)根据材料一和材料三指出加强亚非国家之间经济文化合作的依据,综合上述材料并结合当今国际关系格局分析“万隆精神”的现实意义?

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

117次组卷

|

2卷引用:2016届浙江平阳县二中高三上期第一次质检历史试卷