材料一 据记载, “民国二年(1913年)七月,河决澄阳县境双合岭,于时刷堤未宽,水性尚缓,急加防堵则事半功倍,乃以南北构兵,迁延未塞,时机坐误”“翌年大汛泛滥,口门刷至八百余丈,澄阳地势平衍,横流所届,昏垫随之”,沿岸百姓的生命财产遭受巨大损失,大量居民流离失所。1914年10月,北京政府任命徐世光主持双合岭堵口事宜,筹拨工程经费“五百三十七万六千五百八十元”;11月,徐世光调集山东省河防十一营和冀南巡防二营协助堵口工程;1915年1月,开始兴筑坝。工程伊始,徐世光认为“大工开办端赖群力,而夫役一类所用尤多”,于是“招雇夫役之中实寓有以工代赈之意”,酌量发给灾民工钱,以维持其基本生活。

材料二 新中国成立初期治理黄河大事记

1949年6月 | 华北、中原、华东三个解放区在济南召开黄河水利委员会成立大会 |

1949年8月 | 黄河水利委员会起草了《治理黄河初步意见》 |

1950年 | 开始对黄河大堤进行的第一次全面加高培厚 |

1951年3月 | 开工引黄灌溉济卫工程;4月至8月,完成了1500米长的溢洪堰工程 |

1952年 | 在陕西省韭园沟开展水土保持试点,全面、综合治理水土流失严重的韭园沟 |

1954年10月 | 黄河规划委员会正式提出《黄河综合利用规划技术经济报告》,三门峡水利枢纽作为第一期工程的主要项目 |

1956年至1957年底 | 在农业合作化的基础上,大面积开展水土保持工作 |

1957年 | 三门峡水利枢纽工程隆重举行开工典礼 |

1956年至1965年 | 陕西、河南、山西三省约50万人因水库淹没土地而移民 |

(1)根据材料一并结合所学知识,简析民国初年黄河双合岭决口导致灾情不断扩大的原因,并指出当时解决灾情的主要措施。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,围绕“新中国成立初期治理黄河”谈谈你的认识。

材料 历史上中国西北半壁曾有过辉煌,在海上丝绸之路兴盛以前,中国绿洲与中亚绿洲沿路商旅络绎不绝,具有不可替代的历史地位。然而,唐宋以降,中国的经济社会发展呈现出“南重北轻”的格局,南方逐渐超过北方。1500年以后,随着东南和华南地区的进一步发展, 中国空间经济发展格局由“南北框架”逐渐转换为“东西框架”,西北草原丝绸之路的地缘优势丧失殆尽。近代以来,随着列强侵华的不断加深,中国沿海港口城市次第开放,近代的铁路和公路运输使得沿线城镇迅速发展起来的同时,改变了传统商品市场的格局和劳动力的地区分工,沿海地区的社会经济畸形发展。20世纪30年代,新兴工业百分之七十以上集中于沿海各省,从战时经济学的视角观察,此种工业布局极不合理。

新中国成立初期,出于地缘政治风险和国家战备的考量,中央政府制定了偏向内陆的工业布局指导思想,毛泽东在《论十大关系》一文中指出:“沿海的工业基地必须充分利用,但是,为了平衡工业发展的布局,内地工业必须大力发展。”正是在这一工业布局指导思想的安排下,彼时国家投资明显向内陆倾斜。 1952~1978年间,内陆地区工业有了较大发展,其占全国工业产值的比重已由31.9%提升至40.1%。

改革开放以来相当长的一段时期内,中国经济增长总体上呈现东部快、 东北和中西部慢的不平衡增长格局。针对区域发展差距带来的突出矛盾,中央政府适时提出了完善区域发展战略的重大决策,更加重视支持中西部地区经济的发展,逐步加大解决地区差距继续扩大趋势的力度,先后提出了“西部大开发”战略(1999年)和“东北振兴”战略(2003年),加上最早提出的“东部率先发展”战略, 国家关于区域发展的总体战略初步形成,有望藉此塑造“东中西相互促进、优势互补、共同发展”的新格局。

——摘编自冯建勇《历史与现实之间的胡焕庸线》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立之前中国空间经济发展格局的演变历程,指出民国时期工业布局存在的隐患。(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立以来中国政府为了改善经济发展格局而做出的努力,谈谈你对区域经济发展的认识。

材料 习近平指出:“劳动模范身上体现的‘爱岗敬业、争创一流,艰苦奋斗、勇于创新,淡泊名利、甘于奉献'的劳模精神,是伟大时代精神的生动体现。”新中国成立以来,劳模以其先进的精神体现,教育激励着劳动人民以行动诠释社会主义核心价值观,奋进于中华民族伟大复兴的前进路中,形成了推动我国社会主义现代化建设的强大动力。

下表

| 时间 | 劳模来源 | 评选标准 | 代表人物 |

| 20世纪50年代 | 产业工人、农民 | 劳动竞赛的“劳动最伟大”的老黄牛形象 | “万能工具胎研制者”王崇伦、“盐田大改造”孙华喜 |

| 20世纪60至70年代 | 产业工人、农民、知识分子 | “爱国、创业、求实、奉献”的贡献者 | “掏粪工人”时传祥、“铁人”王进喜 |

| 20世纪80至90年代 | 产业工人、农民、企业家、科学家 | 经济贡献和创新创造的“当代愚公” | “两弹元勋”邓稼先、“氢弹之父”于敏 |

——摘编自王霂凡、赵冰《“变”与“不变”:新中国成立以来劳动模范的变迁发展逻辑》

(1)根据材料并结合所学知识,概括国家评选劳动模范的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对劳动模范评选的认识。

材料一 南京国民政府于1927—1936年提倡并推行了农业合作达动、1934年,国民政府颁布以西方各国合作法令为蓝本的《合作社法》。其中规定,“凡年满二十岁”“有正当职业”的“中华民国人民”均可入社,但“破产”者不得加入。同时,入社必须缴纳定额股金且必须对合作社的财产损失负连带责任。对于农村的合作事业,国民党人曾寄予厚望,希望通过合作来解决农村土地问题,“救济弱者”“复兴乡村”“避免土地革命之惨祸”。然而,国民党政府发起的农业合作运动最后却出现了“非特无益于农民反造成剥削农民之新式工具”“号称乡村运动而乡村不动”的难局。

——伍福莲《试论南京国民政府的农村合作运动》等

材料二 新中国建国后,广大个体农户被迅速动员起来积极加入各种形式的农业合作组织,我国农村进入农业集体化时期。农村集体经济办成了个体农户许多想办而没有办成的大事,像改革开放后农业生产依赖的农田基础设施基本都是依靠公社的整合力量和规模效益修建的。1954年起,全国逐渐建立起供销社。供销社一方面要及时保质保量地向农民供应各种所需的生产生活资料,另一方面要尽可能以有益于农民的价格收购和销售农副产品,“从商业上去剪除农民所受的中间剥削”。更具深远意义的是,供销合作社还通过与农业生产合作社合作,增加了农副产品购销的统筹性,以服务于国家工业化战略。

——摘编自吴淑丽《农业集体化时期发展农村集体经济的效用及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南京国民政府农村合作运动的特点并分析其最终失败的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立后发展农村集体经济的历史意义和出现的问题。

(3)综合上述材料,谈谈对当前形势下乡村振兴的启示。

材料 从北平协和医学院博士毕业后, 吴阶平远赴美国深造。在新中国成立前,他谢绝国外导师的挽留毅然回国。1949 年他在北京医学院第一附属医院开创我国泌尿外科事业,此后协助协和医学院重建泌尿外科,在北京医院成立完整的泌尿外科,协助北京友谊医院建设泌尿外科,积极推动我国泌尿外科事业发展。他毕生致力于泌尿外科医学研究,取得累累硕果。1978年,吴阶平建立了新中国第一家泌尿外科研究所。他还提出“一侧肾结核,对侧肾积水”的理论,确认肾上腺髓质增生是一种独立的疾病,完成了我国第一例肾移植手术,并在尿流改道、前列腺手术、尿石症等领域进行了开创性的工作。吴阶平深知要改变我国医疗卫生落后面貌,抓好教育、培养人才是第一要务。他重视教书育人,其一系列谈医生成长的文章,以生动的语言和富有哲理的论述,不但告诉学生如何从医,而且教育学生如何做人。

——摘编自刘志勇《吴阶平:一生专注泌尿外科》

(1)根据材料并结合所学知识,概括吴阶平对新中国医学的主要贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对吴阶平医生的认识。

材料 《人民日报》对雷锋精神的报道

日期 | 标题 | 内容 |

1961年5月5日 | 《苦孩子成长为优秀人民战士》 | 主要介绍雷锋生平事迹。 |

1963年2月7日 | 《毛主席的好战士——雷锋》 | 把雷锋誉为毛主席的好战士,是因为他热爱党,热爱毛主席,热爱解放军,雷锋的革命自觉性源于他对毛泽东无产阶级思想著作的学习。 |

1977年3月24日 | 《雷锋精神是禁锢不了的》 | 这一时期的雷锋精神主要表现在与“四人帮”的斗争方面。 |

1981年3月5日 | 《八十年代更需要雷锋精神的大发扬》 | “雷锋的可贵,不但是他做了大量助人为乐的好事,而且是因为他是一个又红又专的社会主义建设的积极分子。” |

1983年3月5日 | 《新时期与雷锋精神-纪念开展学雷锋活动二十周年》 | 针对当时“雷锋的道德价值过时论”进行回应,指出学雷锋要与时俱进,号召青少年要像雷锋那样树立为国家、为人民学习的态度,用最新的现代科学技术武装自己。 |

1989年12月16日 | 《雷锋精神的火炬永不熄灭》 | “发扬雷锋精神首先是引导人们在改革开放中坚持正确的政治方向、坚持四项基本原则的需要。” |

1993年3月5日 | 《雷锋精神永存》 | “发展社会主义市场经济,也需要有像雷锋那样全心全意为人民服务的精神”“雷锋精神是永存的。” |

1997年3月4日 | 《论雷锋精神的生命力》 | “雷锋精神在今天之所以没有过时,最根本的原因是,它同新时期思想道德建设所要坚持的社会主义方向是完全一致的。” |

——据何小芳《试论雷锋精神从革命性到道德性的变迁》整理

根据材料并结合所学知识,谈谈你对“雷锋精神的变迁”的理解。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

材料一 明朝末年,闽南沿海经常遭到倭寇骚扰侵犯,军民奋起抵抗,涌现了很多民族英雄,俞大猷就是其中的杰出代表。他逝世后朝廷追赠“左军都督”,谥号武襄。有关俞大猷抗击倭寇的故事也在闽南地区广为流传。在闽南民众的想象中,俞大猷是一个晓勇善战、智勇双全的民族英雄,是一代抗倭名将,在抗倭战斗中,他刚毅沉着,有勇有谋,立下了赫赫战功,保护了沿海百姓的生命安全和生活安宁。

——摘编自戴冠青《英雄想象中的价值取向与生命追求》等

材料二 新中国成立之后,城乡妇女广泛投入到国家建设中来。1950年,以梁军名字命名的新中国第一支女子拖拉机队成立,纵情驰骋在北大荒的原野上。为了提高工作效率,她们研究出了多种切实可行的工作方法,在异常艰苦的环境里开垦出了22500亩土地。梁军光荣地出席全国第一届工农兵战斗英雄劳动模范代表大会。1959年,梁军驾驶新中国建造的第一台拖拉机的英姿被永久地定格在第三套人民币的一元纸币上,成为几代中国人共同的记忆。

——摘编自朱宝辉《绽放在拖拉机上的铿锵玫瑰》等

材料三 一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。⋯⋯我们要铭记一切为中华民族和中国人民作出贡献的英雄们。

——习近平《在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析俞大猷抗击倭寇的故事在闽南地区广为流传的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“梁军”们大量涌现的背景及其身上体现的时代精神。

(3)综合上述材料,结合自身实际,谈谈你的认识。

材料一

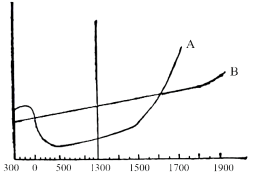

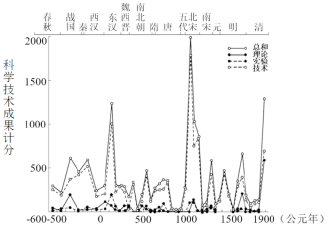

图一 中国与西方科学发展示意图(A:西方B:中国)

图二 中国古代科学技术水平增长曲线

注:图一选自李约瑟《世界科学的演进》,图二选自金观涛等《文化背景与科学技术结构的演变》

材料二 在延续2000多年的中国封建社会中,自给自足的小农经济一直是社会生产的基础与主体,它对科学技术能提供的经验往往是片断而零星的,不可能有其系统性,这样,在这个基础上进行的科学抽象当然多数也就只能是经验性的;同时在这样的社会生产条件下,为科学实验与观测所提供的仪器设备,总的讲也必然是既有限又简陋的,这就使人们对自然现象的观测受到限制,对其本质的揭示只能停留在描述阶段,或者在理论上给予某些定性的说明,或者作出些天才的猜测。而这种情况,与着眼于实用要求,特别关注工艺技巧与可操作性是密切相关的……就科学技术的总体而言,由于历史的局限性与社会条件的制约,仍然只能说是停留在定性描述为主的经验科学阶段。

——摘编自袁运开《中国古代科学技术发展历史概貌及其特征》

材料三 西方科学技术的引进既是“西学东渐”的产物,又是中国社会内力与外力双重作用的一种历史自觉。在西方科学技术的引进过程中,尽管道路曲折艰难,但毕竟科学开始在中国植根,并产生连锁反应,其影响深远。随着科学技术的应用所带来的实效,学习西方技术从被动变为主动,从自发变为自觉……科学技术已成为推动中国社会向前发展的一股不可低估的力量。

——摘编自王斌、周育平《近代西方科技的引进与中国社会变迁》

材料四 在怀特海看来,欧洲近代科学革命的产生根源于科学思想的突破,进而推动科学与技术的新进展。然而在中国……中国首先接触到西方近代器物层面的科学成就,比如世界地图、望远镜等;进而发展到对科学发展的制度保证的探讨,试图改革社会制度,然而变革制度的尝试从维新运动开始到中华人民共和国成立经历了半个世纪的艰苦努力而得以确立;制度探索屡遭挫折的同时,思想家与科学家们兴起了新文化运动,力图从文化的层面奠定适合近代科学传播即科学本土化的文化环境。

——摘编自谢清果《中国近代科技传播史》

材料五 今年是中国共产党成立一百周年。在革命、建设、改革各个历史时期,我们党都高度重视科技事业。从革命时期高度重视知识分子工作,到新中国成立后吹响“向科学进军”的号角,到改革开放提出“科学技术是第一生产力”的论断;从进入新世纪深入实施知识创新工程、科教兴国战略、人才强国战略,不断完善国家创新体系、建设创新型国家,到党的十八大后提出创新是第一动力、全面实施创驱动发展战略、建设世界科技强国,科技事业在党和人民事业中始终具有十分重要的战略地位、发挥了十分重要的战略作用。

2016年我们召开了全国科技创新大会、两院院士大会和中国科协第九次全国代表大会,2018年我们召开了两院院士大会。几年来,在党中央坚强领导下,在全国科技界和社会各界共同努力下,我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升,科技创新取得新的历史性成就。

——摘编自《习近平:在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代科技的特点,并指出图一中A线反超B线的原因。

(2)根据材料三、四并结合所学知识,概括近代西方科技在中国传播发展的影响。

(3)根据材料五并结合所学知识,列举至少两项当前中国“科技创新取得新的历史性成就”,并说明取得这些成就的原因。

(4)综合上述材料,简要谈谈你对当今中国科技发展的认识。

材料一 从1950年至1973年,日本引进了将近两千项铜铁工业技术,其资金94%是国内筹集的,在此期间,日本钢产量从700多万吨增长到1亿多吨。20世纪50年代前半期,因资金紧张,日本制定计划分批、分步骤引进技术。先把重点放在电子、钢铁、机械等重工业部门,虽然这些技术在当时并不都很先进,但对日本来说比较实用。20世纪50年代后半期,引进技术工作从重工业、化学工业等基础技术扩大到电子、合成纤维等一系列新兴工业技术领域。20世纪70年代以后,技术引进延伸到原子能、飞机、宇宙开发等领域。日本善于把外国成功的经验学过来,变成自己的。他们严格地依据自己的“支付能力”和“消化能力”,从实际出发,一切强调经济的合理性。20世纪80年代.在世界 43个主要技术领域,日本已经赶上了世界先进水平。

——摘编自马琳《再谈日本的技术引进》

材料二 20世纪50年代中期,中国的国防工业、基础工业和科学技术都有了较快的发展,在尖端技术领域汇集了一批高水平的专家,并开展了一些科研工作,有了一定的基础。同时,苏联政府也表示愿意在原子能及导弹技术方面给予中国援助。1955年,中共中央书记处扩大会议做出发展原子能事业的决定。1958年中共中央决定成立国防科委,统一领导核武器、导弹武器和常规武器装备的科研工作。20世纪60年代初,中国国防科技工业已初具规模,国防科技工业的领导管理体制也做出相应的调整和改变。到20世纪60年代中期,中国已逐步建设了兵器工业、航空工业、造船工业、军事电子工业以及包括导弹核武器和航天技术的国防尖端工业;先后组建了导弹、核武器、飞机、舰艇、军用无线电、兵器等研究院,初步建立了比较配套的国防科技工业体系。

——摘编自姬文波《20世纪五六十年代中国国防科技工业领导管理体制的形成和发展》

(1)根据材料一,概括二战后日本技术引进的主要特点,并结合所学知识分析其背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳20世纪五六十年代中国科技发展的特征及其意义。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈中日技术引进给我们带来的启示。

先进模范人物与时代精神

材料

在全面建设社会主义时期,在工业化的全面展开和国民经济的快速发展过程中涌现出了新一批的英模人物。这一群体的英模人物在时代的映衬下逐渐形成了自身的特点,形成了具有特定内涵的时代精神。

——据张明师《1949—1978:共和国英模人物群体研究》

提取材料信息并结合所学知识,谈谈你对这一时期时代精神的认识和理解。