材料一 1965年后,在“好人好马上三线”口号带动下,大批工厂、工人、干部、资金、设备等涌向了中西部地区。至1971年,内地逐渐形成门类较为齐全的工业体系,工业化水平有较大幅度的提高。三线企业多布局在没有工业基础的山区,与周围农业社会难以进行有效互动,往往形成“墙内飞机导弹,墙外刀耕火种”的分割状况。三线企业以发展重工业为核心并实行高中集中的计划管理体制,具有高度的保密性。在大量企业内迁及中央投资减少影响下,东部城市工业生产能力受到了削弱,中国的城市化总体上呈现停滞状态。

——摘编自徐有威、陈熙《三线建设对中国工业经济及城市化的影响》

材料二 1979年,中央提出了“调整、改革、整顿、提高”的新八字方针,对三线企业进行调整改造。具体方法上,一是根据原料、市场、技术、信息原则实行“脱险搬迁”,二是对留在原地的企业进行产品方向和产业结构的调整。三线企业多为国防工业中的骨干企业,对企业员工来说,“一不怕苦,二不怕死”的奉献精神在市场经济大潮中仍然是一个重要的精神支柱。在“七五”至“八五”时期,国家对三线企业减免或退税的总额达30多亿元。从整体经济效益上看,三线企业调整改造取得了显著的成效。

——据陈东林《走向市场经济的三线建设调整改造》

(1)根据材料一并结合所学知识,分三线建设对中国工业发展和城市化进程带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳三线建设调整改造成功的原因。

材料一 我的知道中国有太炎先生,并非因为他的经学和小学,是为了他驳斥康有为和作邹容的《革命军》序,竞被监禁于上海的西牢。先生狱中所作诗,却并不难懂。这使我感动,也至今并没有忘记,现在抄在下面——邹容吾小弟,被发下瀛洲。快剪刀除辫,干牛肉作根。英雄一入狱,天地亦悲秋。临命须掺手,乾坤只两头。1906年6月出狱,即日东渡,到了东京,不久就主持《民报》。我爱看这《民报》,但并非为了先生的文笔古奥,而是为了他和主张保皇的梁启超斗争,真是所向披廉,令人神旺……却为了他是有学问的革命家。

——摘编自鲁迅《关于太炎先生二三事》

材料二 在社会主义革命和建设时期,面对严重的困难局而,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,谱写了无数重整山河的壮丽诗篇。中国社会涌现出大批英雄模范集体和个人,全国劳动模范孟泰、时传祥、“铁人”王进喜,党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋,科学家李四光、钱学森、邓稼先、华罗庚等杰出代表。这极大地激发了全国人民的热情和干劲。

——摘编自人民教育出版社《历史·选择性必修一》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪初中国的社会状况,简析鲁迅敬佩章太炎的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举两位你所敬佩的为中国社会主义革命和建设作出贡献的人物,并说明理由。

材料一 唤起吾国四千年之大梦,实由甲午一役始也。吾国之大患,由(专制)国家视其民为奴隶,积之既久,民之自视亦如奴隶焉。……吾国之人视国事若于己无与焉,虽经国耻、历国难,而漠然不以动其心者,非其性使然也,势使然也。且其地太辽阔,而道路不通,彼此隔绝,异省之民,罕有交通之事,其相视若异国焉。……故非受巨创负深痛,固不足以震动之。

——梁启超《戊戌政变记》(1898年)

材料二 日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任,表示深刻的反省。日本方面重申站在充分理解中华人民共和国政府提出的“复交三原则”的立场上,谋求实现日中邦交正常化这一见解。中国方面对此表示欢迎……自本声明公布之日起,中华人民共和国和日本国之间迄今为止的不正常状态宣布结束。

——《中日联合声明》

(1)根据材料一,指出国人对国事“漠然”的原因。结合所学,列举甲午战后二十年间反映中国民族意识觉醒的救亡图存运动。

(2)阅读材料二并结合所学,指出《中日联合声明》发表的时间,概括中日关系的变化,并分析这一变化对中国的影响。综合材料一、二,谈谈对近代以来中日关系变化的认识。

4 . 史料一 “在这个世纪……实行过去已失败了的任何政策都是不行的。遏制已过时……在我和苏联人进行对话时,也可能需要在中国问题上为自己找个可以依靠的有利地位。”

——尼克松

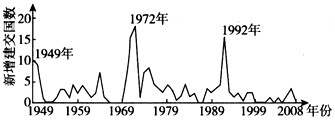

史料二 1949-2008年中国与外国建交状况曲线图

[教你读史] 史料一中尼克松从两个角度分析美国同中国改善关系的原因。第一句说明美国遏制中国政策的失败;第二句表明美国意图利用中国对抗苏联。史料二的曲线图反映出中华人民共和国成立以来形成了四次与外国建交的高潮。

[史料运用]

根据史料一、二并结合所学知识,概括促使1972年建交高峰出现的因素。

材料一 新中国成立之初,新式工业的生产总值仅占国民生产总值的1/10,其中重工业尤为孱弱。“我们的经验是不够的,因此,要认真学习苏联的先进经验”,“鉴于意识形态的原因和中共宣布的‘一边倒’的外交路线,新中国当时可以指望的经济援助只能来自苏联及其他社会主义国家”。据统计,从1952年到1957年,重工业投资比重由37.3%上升到45%,而轻工业投资比重则由62.7%下降到55%。

——摘编自谢伟《新中国成立初期工业化道路的选择及其影响》

材料二 1958-1960年,中国“大干快上、多快好省”地建设社会主义虽给中国经济带来了巨大破坏,但也表达了几百万人的热情。

——整理自【美】费正清《费正清论中国:中国新史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1952-1957年中国工业化建设的特点及出现该特点的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪五十年代中国开展的工业化实践及其影响。

材料一:新中国在建国初期所遇到的国际环境,一方面是社会主义国家和各国人民的友好和善意,一方面是美国为首的反动势力的敌视和侵略。……新中国……作为一个新型的国家,要为抛弃旧中国的外交传统,建立新中国独立、自主、平等的对外关系而努力。

——《中国外交史》

材料二:当基辛格在中国执行第二次波罗行动时,联合国大会正在就接纳中华人民共和国为成员国的问题进行表决。……早在8月,……我们支持“两个中国”的想法。……不过我早在春天就了解到,反对接纳北京的传统投票集团无可挽回地瓦解了……

——《尼克松回忆录》

材料三:

1972年2月21日,周恩来总理与尼克松总统的握手,开启了一个新的时代。

请回答:

(1)材料一中“新中国在建国初期所遇到的国际环境”反映了当时国际关系的突出特点,这个突出特点是什么?新中国“抛弃旧中国的外交传统”制定了怎样的外交方针?

(2)结合材料二和所学知识,分析“反对接纳北京的传统投票集团无可挽回地瓦解了”的原因。

(3)材料三周恩来总理与尼克松总统的“握手”对中美关系有何重要意义?除此之外20世纪70年代我国外交又取得哪些重大突破?

材料1 新中国在建国初期所遇到的国际环境,一方面是社会主义国家和各国人民的友好和善意,一方面是美国为首的反动势力的敌视和侵略……(新中国)作为一个新型的国家,要为抛弃旧中国的外交传统,建立新中国独立、自主、平等的对外关系而努力。

——谢益显主编《中国外交史:中华人民共和国时期1949-1979》

材料2 当基辛格在中国执行第二次波罗行动时,联合国大会正就接纳中华人民共和国为成员国的问题进行表决……我们支持“两个中国”的想法……不过我早在春天就了解到,反对接纳北京的传统投票集团已经无可挽回地瓦解了。

——《尼克松回忆录:时代的破冰者》

(1)材料1中“新中国在建国初期所遇到的国际环境”突出反映了当时国际关系的什么特点?新中国为“抛弃旧中国的外交传统”制定了怎样的外交方针(政策)?

(2)结合所学,分析材料2中“反对接纳北京的传统投票集团已经无可挽回地瓦解了”的原因。

(3)综合上述材料,概括美国对华政策的变化,并指出导致中美关系变化的决定性因素。

材料一 我国历史上专门负责管理和观测天象的机构叫观象台,一般设置在都城。早在殷商时代,就已经有了大量关于天气和气候现象的记述。战国时期,有了“八风”的记载和对云的分类,军事家们主张战斗中重视和利用风向作战,在兵法书籍中记载着许多利用气象条件打仗的事例。随着农业的进一步发展和对气候变化的了解,产生和完善了二十四节气。各个朝代都关心雨雪记录,明代永乐年间还专门规定各州县把降雨记录情况向朝廷奏报,并由皇帝亲自批阅。我国古代气象科学中,对暴雨等灾害的预报,以及物候、人工影响天气等方面都有许多论述和记载,在生物气象学、军事气象学、医疗气象学等方面都有所涉及。

——据李继伟《论中国古代气象科技成就》

材料二 近代中国气象已经基本实现近代化,但总体水平仍然比较落后。1949年12月,中央人民政府人民革命军事委员会气象局宣告成立,著名气象学家涂长望担任局长,从海内外积极罗致人才,培训干部。1956年,全国已建成气象台站1377个,基本满足了当时气象分析和预报工作的需要。改革开放以来,气象卫星、天气雷达网、高性能计算机等在业务上的应用,显著提升了我国气象现代化水平。1995年,成立国家气候中心,这使我国成为世界气象组织成员中建立国家级气候中心最早的国家之一。随着我国经济社会的快速发展和综合国力的不断提升,中国气象事业取得了举世瞩目的成就。

——据张海东等《新中国气象建设的伟大成就与成功经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代气象科学的特点并简析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国气象事业快速发展的原因并谈谈你的认识。

于敏,中国著名的核物理学家,中国核武器事业重要奠基人之一。1951年进入中国科学院近代物理研究所工作从事原子核理论研究。1959年,在成都主办我国第一个原子核物理培训班,出版了我国第一部原子核理论专著《原子核理论讲义》,为国家培养亟需的原子核理论科研人才。1961年于敏临危受命,从原子核理论研究转到氢弹理论研究。此时新中国的氢弹研究“一篇空白”,在1965年于敏找到突破氢弹的技术途径,形成了从原理到结构基本完整的中国氢弹理论设计方案。1967年氢弹爆炸成功。根据国家需要,于敏相继突破了核武器小型化、中子弹技术。1986年起草《关于中国核武器发展的建议书》,将我国核试验推进到实验室模拟水平,真正稳固了我国的国际地位。2019年,于敏获“共和国勋章”称号。

——摘编自《于敏:献身于中国氢弹事业的核物理学家》等

(1)根据材料,概括于敏对中国核事业的主要贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,简析于敏取得成功的原因。

材料 在二十世纪六七十年代,虽然中美两国在意识形态、价值取向、国家利益等方面还存在着许多分歧,但从当时国际环境的角度出发,中美两国关系在这一时期的转变是符合两国各自利益的双赢选择。美国总统尼克松(1969~1974年在任)指出,美国选择与中国发展友好关系是由美国的国家利益决定的。他认为“在今天的世界上有五个巨大的权力中心,中国大陆是这些中心之一”。1973年3月16日,尼克松在给毛泽东的信中表示:“中国的完整是美国对外政策的一项基本要素”,“中国的生存和独立符合美国的国家利益与世界和平的利益”,“重要的是,要记住苏联和美国是两个超级大国,同有着更长的防御历史的中国相比,有着强权和漫长的扩张主义历史的苏联是一个更大的危险”。同时,他还表示:“作为一个太平洋人,他认为中美之间比苏美之间的共同之处要多得多,这是一条天经地义的真理”,“中美关系可以成为世界和平的关键”。

——摘编自鲁宸伊《二十世纪六七十年代中美关系演变因素研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括二十世纪七十年代中美关系的变化,并分析美国对华政策变化的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析二十世纪七十年代中美关系变化的影响。