材料一 淮南王赋八十二篇。淮南王群臣赋四十四篇……上(汉武帝)所自造赋二篇……阳成侯刘德赋九篇……太子(刘爽,汉宣帝之子)喜(王)褒所为《甘泉》及《洞箫》颂(赋名),令后宫贵人左右皆诵读之。

——《汉书》

材料二 北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆”(孟元老《东京梦华录·序》),民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间。……“教坊乐工,每得新腔,必求永为辞,始行于世。于是声传一时。”(叶梦得《避暑录话》卷下)

——袁行霈《中国文学史》

材料三 古有儒、释、道三教。自明以来又多一教,曰:小说。小说演义之书未尝自以为教也,而士大夫、农、工、商、贾无不习闻之。以至儿童妇女不识字者亦皆闻而如见之。是其教较之儒释道而更广也。

——(清)钱大昕《十驾斋养新录》

(1)材料一反映了什么文化现象?结合所学知识指出,该文体主要反映了什么时代特征?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋词兴盛的主要原因。

(3)根据材料三,概括明清小说流传的特点,并结合所学知识指出对明清小说产生影响的因素。

(4)综合上述材料,指出文学流传有何趋势?对此你有何认识?

材料 战国时期的赵国,诸侯压境,胡骑骚扰,四面受敌,人称“四战之国”。赵武灵王即位后,欲效法北方游牧民族进行改革。然而,守旧贵族指责其“变古之教,易古之道,逆人之心”。赵武灵王努力争取元老重臣的支持,并以“先王不同俗,何古之法”批驳守旧势力,最终“易胡服,习骑射”,一举扭转了赵国被动挨打的局面。

南北朝时期,北魏结束了黄河流域长期的政治大动乱,但鲜卑族拓跋部仍是一个落后的游牧民族。孝文帝亲政后,实施了迁都洛阳、禁胡服穿汉服、说汉语、改汉姓、与汉族通婚、尊儒崇经和改行汉族典章制度等一系列措施,史称“斯文郁然,比隆周汉”。

——摘编自华盖《“胡服骑射”与“全面汉化”——赵武灵王和魏孝文帝的改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括上述改革在背景和内容方面的相似之处。

(2)根据材料并结合所学知识,指出上述改革在促进民族交融方面的特点,并就此谈谈你的认识。

材料一 秦汉、魏晋时期,凭借波斯和中亚商人的转运,中国与罗马帝国之间形成横贯亚欧大陆的丝绸贸易通道。唐朝时,丝绸、瓷器、珠宝、香料是丝绸之路上的主要商品。宋代,由于陆上丝绸之路受到阻隔,海上丝绸之路成为国际贸易的重要通道。贸易的主要对象除了阿拉伯帝国,还有一些东南亚国家。对外出口以五金、丝绸和瓷器等手工业品为主,尤其是瓷器贸易大量兴起。进口商品则以香料、珊瑚、玛瑙、象牙等奢侈品为主。在丝绸之路发展史中,法国学者认为,来自阿拉伯的商队要比来自中国的多,因为他们需要中国商品,而中国则可以离得开他们。

材料二 唐代以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)泉州、番禺(广州)为起点,可分为由中国沿海港口至朝鲜、日本的东洋航线、由中国沿海港口至东南亚诸国的南洋航线和由中国沿海港口至南亚、阿拉伯和东非沿海诸国的西洋航线等三大航线。……丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。……海上丝绸之路形成主因是中国东南沿海山多平原少,且内部往来不易,因此自古许多人便积极向海上发展。……中国东岸夏、冬两季有季风助航,因此也增加了由海路通往欧洲的方便性。尤其在两宋年间,游牧民族盘踞华北地方导致陆上丝绸之路阻断,令海上丝绸之路贸易更加蓬勃。

——李庆新《海上丝绸之路》

(1)依据材料一,概括中国古代丝绸之路上商品贸易的特点。

(2)据材料二及所学知识,分析唐宋时期海上丝绸之路兴盛的有利条件。

材料 吕思勉(1884-1957)是中国著名历史学家。他学贯中西,治史严谨,一生著述宏富,为中国现代史学的发展作出了卓越的贡献,其中最为突出的是他在中国通史学科建设上的开创性贡献。1923年出版的《白话本国史》,采用白话文撰写的方式,叙述了上起远古时代,下迄1922年的中国历史。1940年,他又出版了《吕著中国通史》,该书上册分门别类地叙述中国文化史,下册按时间顺序叙述中国政治史。该书吸收了编年体、纪事本末体和典志体的优点而成功糅合于一体,使读者既能对社会文化现象有一个全面的了解,又能把握历史发展的大势。吕思勉在该书的结尾时写道:“我们现在所处的境界诚极沉闷,却不可无一百二十分的自信心。岂有教万万的大族,数千年的大国、古国,没有前途之理?”

——摘编自刘永祥《吕思勉与历史编纂的新探索》等

(1)根据材料,概括吕思勉通史著作编撰的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简新吕思勉通史著作联搜风格形成的原因。

材料一 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋时,在全国设21个州,有20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万口,约占全国总人口的1/8,占人口输出区总数的1/2左右。其中,由秦、雍地区流出人口,占原地人口总额的1/3;从并州迁到冀、豫等州的人口,占原地人口总额的2/3。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远进步,开辟了道路。

——据曹文柱、赵世瑜、李少兵等著《乾坤众生》整理

材料二 近代以来,西方人就把中国视作廉价劳动力的无尽源泉。1845年左右以后,厦门、汕头建立起输出苦力的网络,送往美洲,主要是秘鲁的银矿与古巴的甘蔗园。19世纪中叶,苦难的民众怀着对未来美好生活的希冀,先是出发前被关进棚屋,之后被堆叠在船舱,许多入死于途中。然而这种刺激起来的或是自发的移民浪潮却引起美国工会的敌视,种族仇恨高涨起来。山东与黄河下游的中国农民也纷纷迁至东北定居下来,东北人口由1910年的1500万增至1940年的4400万,同时,广州人、客家人、福建人大批迁往东南亚的法属、英属、荷属殖民地,两者构成了20世纪前半叶中国历史上最重要的人口迁移现象。

——据(法)谢和耐著《中国社会史》整理

(1)据材料一及所学知识,概括魏晋南北朝时期人口迁徙的主要特点,并分析其对隋唐繁荣的影响。

(2)对比材料一,材料二反映的人口迁徙有何新变化?结合所学知识,谈谈你对这一变化的认识。

6 . 儿童:成长、保护与发展

材料一 孔子曰:“不学礼,无以立。”

| 年龄段 | 称谓 | 称谓由来(摘自《礼记》等) |

| 1-3岁 | 孩提 | 孩提之童,吾不知爱其亲者 |

| 10岁以前 | 孺子 | 孺子早寝晏起,唯所欲,食无忧 |

| 满10岁 | 幼学 | 人生十年曰幼,学 |

| 13-15岁(男) | 舞勺 | 十有三年,学乐,诵诗,舞《勺》(一种文舞) |

| 15岁左右(男) | 束发 | 束发而就大学,学大艺焉,履大节焉 |

| 15岁(女) | 及笄 | 十有五年而笄(笄礼) |

| 15-20岁(男) | 舞象 | 成童,舞《象》(一种武舞),学射、御 |

| 满20岁(男) | 弱冠 | 二十曰弱,冠(冠礼) |

(1)礼乐制度是维护宗法社会的重要基础。表中能够反映礼乐制度对儿童要求的称谓有哪些?简析在先秦社会礼乐制度是如何渗透到儿童成长过程中的。

材料二 大约在17、18世纪,新的儿童观念逐渐形成。卢梭认为:“在自然的秩序中,所有的人都是平等的。”“儿童时代有属于它自己的独特观察、思维、感知方式。”

18世纪末,童工约占西方工人总数的1/10,平均每天工作13-14小时,1821年,法国爆发了反对雇佣童工的抗议。19世纪,英法等国先后颁布一系列法律,限定童工的最低工作年龄及工作时间,并规定儿童要接受教育。1884年,伦敦防止虐待儿童协会成立。在此前后,英法等国先后制定法律,保护儿童免受肉体及精神侵害;剥夺虐待儿童的家长的监护权。

1904年,法国设立儿童福利部,1908年,英国设立儿童法庭。1924年,第一份《儿童权利宣言》提出儿童应受特殊保护。1946年,联合国设立儿童基金组织。1989年《国际儿童公约》确认每个儿童均有生存权、受保护权、发展权和参与权。现已有196个国家签署该公约。

(2)阅读材料,概括18-19世纪儿童保护方面取得的成就,概括20世纪以来儿童保护的新特点。

材料三 古人云:孝者,“百行之本”“始于事亲,中于事君”“孝,德之本也,教之所由生”。

材料四 三纲之根本义,阶级(等级)制度是也。所谓名教,所谓礼教,皆以拥护此别尊卑、明贵贱之制度者也。近世西洋之道德政治,乃以自由、平等、独立之说为大原。

——-陈独秀《吾人最后之觉悟》(1916年)

父子母子不必有尊卑的观念,却当有互相扶助的责任。同为人类,同做人事,没有什么恩,也没有什么德。要承认子女自有人格,大家都向“人”的路上走。

——吴虞《说孝》(1920年)

材料五 未成年人享有生存权、发展权、受保护权、参与权等权利,国家根据未成年身心发展特点给予特殊、优先保护,保障未成年人的合法权益不受侵犯。

父母或者其他监护人应当创造良好、和睦的家庭环境,依法履行对未成年人的监护职责和抚养义务。

——《中华人民共和国未成年保护法》

“孝亲尊师善待人”

——《中小学生守则》

(3)阅读上述材料,对“孝”这一观念的历史演变进行解读。

材料一

材料二

中国的海外移民历史悠久,大致从1567——1840年是一个承前启后的时期,移民数量有所增加,1801——1850年中国海外移民人数达到32万人,近代中国海外移民的总数为1500万人左右,期中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862——1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元,新中国成立后,大陆地区很少向外移民。70年代以后,出现了一个新的移民潮,到2008年,移民人数达到1000万以上,主要集中于发达国家。

————摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出16世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因,并说明华侨华人在中国近代史上的贡献。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

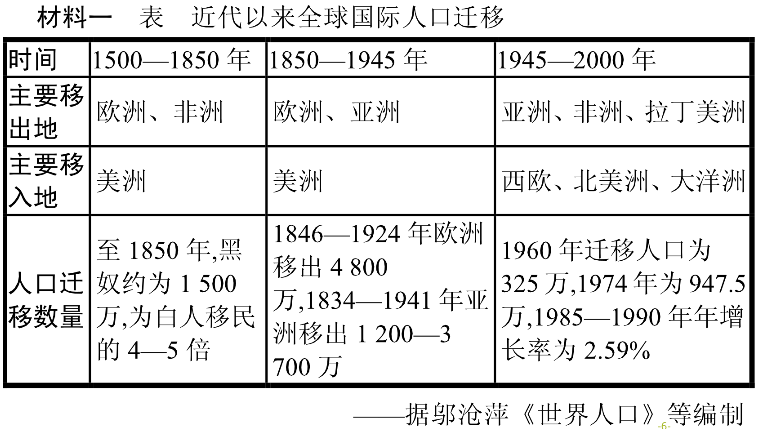

材料一:表2近代以来全球国际人口迁移

| 时间 | 1500~1850年 | 1850~1945年 | 1945~2000年 |

| 主要移出地 | 欧洲、非洲 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

| 主要移入地 | 美洲 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

| 人口迁移数量 | 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 | 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 | 1960年迁移人口为 325.万,1974年为 947.5万,1985~1990年年增长率为2.59% |

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二:中国的海外移民历史悠久,大致从1567~1840年是一个承前启后的时期,移民数量有所增加,1801~1850年中国海外移民数达32万人。近代中国海外移民的总数为1500万人左右,其中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862~1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。新中国成立后,大陆地区很少向外移民。70年代以后,出现了一个新的移民潮。到2008年,移民人数达1000万以上,主要集中于发达国家

——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出16世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因,并说明华侨华人在中国近代史上的贡献。

9 . 世界文化遗产荟萃

材料福建土楼产生于宋元时期,经过明清的发展,逐渐成熟,并一直延续至今。福建土楼最集中于博平岭的东西两坡,该地区山峦起伏,地势陡峭,可耕地少,野兽出没,盗匪横行。

土楼结构的特点是中轴对称、有强烈的向心意识,高低尊卑、主次分明等。如五凤楼,平面形式为“三堂两横”式,中轴线上为“三堂”,即下堂(门厅)、中堂(祭祀及客厅)和后堂(尊长住所)。一楼之内—般居住着一个家族,房舍根据“长幼有序”“男尊女卑”的原则安排。最高长辈具有绝对权威,同楼人有着“同居共财”的传统,共同享有楼内公共财产。许多土楼内还专设学堂,族人中有取得秀才以上科场功名者,都在祠堂前竖石笔一对,以示褒扬。

——摘编自林嘉书《土楼与中国传统文化》

(1)根据材料并结合所学知识,概述福建土楼形成的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括土楼所体现的宗族特点。