名校

1 . 柳宗元在《封建论》中指出:“汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。数年之间,奔命扶伤之不暇,困平城,病流矢,陵迟不救者三代。"这一论述( )

| A.意在继承西周分封制 | B.肯定了皇权专制的合理性 |

| C.服务于加强中央集权 | D.论证了汉承秦制的必然性 |

您最近一年使用:0次

2023-04-09更新

|

508次组卷

|

5卷引用:宁夏石嘴山市第三中学2024届高三10月月考历史试题

名校

2 . 西汉时期,地方第一级行政区所辖土地人户众多,军需粮草自成一体,财力雄厚。因此,中央政府设“州”来控制地方第一级行政区。东汉灵帝时,原本作为监察区的“州”却又变为一级行政机构。“州”性质的变化是由于( )

| A.地方行政层级的调整 | B.郡国势力的不断坐大 |

| C.镇压地方叛乱的需要 | D.铲除外戚势力的斗争 |

您最近一年使用:0次

2023-03-24更新

|

1586次组卷

|

9卷引用:宁夏石嘴山市平罗中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

宁夏石嘴山市平罗中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题江苏省南京市、盐城市2023届高三一模历史试题(已下线)查补易混易错01古代中国的政治制度-【查漏补缺】2023年高考历史三轮冲刺过关(新高考专用)天津市南开中学2023届高三下学期第五次月考历史试题湖南省衡阳市衡阳县第四中学2023届高三4月月考历史试题(B卷)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县江苏中学2023-2024学年高一10月月考历史试题广东北江实验学校2023-2024学年高二上学期第二次月考历史试题河南省驻马店市第一高级中学2024届高三上学期期末历史试题天津市滨海新区塘沽第一中学2023-2024学年高二下学期期中历史试题

名校

3 . 据史书记载,汉文帝时,允许民间铸钱、冶铁、煮盐。吴王刘濞因其领地有铜山,可以铸币,又可用海水煮盐,后招天下各地的逃亡者在一起,最终叛乱。出现此现象的根源是( )

| A.汉初商品经济发展 | B.汉初实行无为而治 |

| C.汉文帝的昏聩无能 | D.汉初实行郡国并行 |

您最近一年使用:0次

2023-03-22更新

|

501次组卷

|

6卷引用:宁夏吴忠市青铜峡市宁朔中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题

宁夏吴忠市青铜峡市宁朔中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题湖北省十堰市部分重点中学2022-2023学年高一3月联考历史试题(已下线)作业10西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固-2023年【暑假分层作业】高二历史(统编版)河北省唐山市开滦第二中学2023-2024学年高一10月月考历史试题黑龙江省绥化市肇东市第四中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题四川省达州市达州外国语学校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

名校

4 . 东汉后期郡归并于州,扩大地方自主权以加强中央控制能力,结果却造就了地方实力派割据的制度基础;唐朝实施节度使制度,将数州之资源悉归于节度使调控以应对边疆安全问题,但始料未及的是外重内轻的局面也由此形成。东汉、唐朝地方制度的调整与改革表明( )

| A.地方分权与中央集权之间存在矛盾 | B.地方分权与中央集权无法并存 |

| C.脱离国家治理实际的改革必然失败 | D.地方制度调整须关注国防安全 |

您最近一年使用:0次

2023-02-19更新

|

452次组卷

|

4卷引用:宁夏石嘴山市第三中学2023-2024学年高二上学期月考(一)历史试题

名校

5 . 两汉时期,郡、县长官(太守、县令长、县尉、县氶),即所谓“长吏”由中央任命,而“少吏”或“掾吏”等各种性质的大多数佐理官员,由长官从平民中自由任用。据此可知,这一做法( )

| A.有效抑制了地方的豪强大族 | B.拓展了平民参与政治的途径 |

| C.激化了诸侯国与中央的矛盾 | D.提升了地方政府的行政效率 |

您最近一年使用:0次

2023-01-15更新

|

313次组卷

|

3卷引用:宁夏石嘴山市平罗中学2024届高三上学期第三次月考历史试题

名校

6 . 秦汉时期,气候环境较为温润,北方地区山林湖泽附近的民众均以采集渔猎为生。汉代常见的流民亦不乏以此为生者。秦汉以降,历代朝廷反复劝农、鼓励耕织,汉代时零星存在的"好稼穑"之地到唐初渐成广布之势。这一变化( )

| A.利于政府加强对民众的控制 | B.说明农业耕作技术得到了发展 |

| C.表明封建小农经济范围扩大 | D.反映出环境变化决定民众生计 |

您最近一年使用:0次

2023-01-12更新

|

431次组卷

|

8卷引用:宁夏石嘴山市平罗中学2024届高三上学期第三次月考历史试题

名校

7 . 据统计,从汉文帝十六年到汉武帝元封五年,郡级政区的数量由24个增长到了108个。这 一变化反映出( )

| A.中央集权不断加强 | B.分裂问题日益严重 |

| C.诸侯实力不断增强 | D.君主权力渐趋分散 |

您最近一年使用:0次

2023-01-10更新

|

138次组卷

|

3卷引用:宁夏石嘴山市平罗中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

名校

8 . 制度创新推动人类社会发展进步。我国古代政治制度不断创新,是中华民族国家治理智慧的反映。阅读下列材料,回答问题。

(1)据材料一第一段结合所学,分别概括出西周、秦朝和西汉初的地方行政制度。依据第二段材料指出汉武帝颁布的政令是什么?并写出这一政令的作用。

(2)依据材料二结合所学,概括赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因。结合所学写出“夺其权,制其钱谷,收其精兵”的具体表现。

(3)依据材料三结合所学知识指出上图反映了元朝的哪一地方行政制度结合所学概括这一制度的积极作用。

材料一 周之失在于制,秦之失在于政不在制。……汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。

汉武帝为进一步解决地方上的问题而颁布新的政令,要求由以前的地方各诸侯所管辖的区域只由其长子继承,改为其长子、次子、三子共同继承。后来根据这项政令,诸侯国被越分越小,汉武帝再趁机削弱其势力。

(1)据材料一第一段结合所学,分别概括出西周、秦朝和西汉初的地方行政制度。依据第二段材料指出汉武帝颁布的政令是什么?并写出这一政令的作用。

材料二 赵匡胤建立宋朝后,担心宋朝会成为继五代后的又一个短命王明,为此而彻夜难眠。一天,他问宰相赵普:“为国家长久计,其道何如?”赵普回答说:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

(2)依据材料二结合所学,概括赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因。结合所学写出“夺其权,制其钱谷,收其精兵”的具体表现。

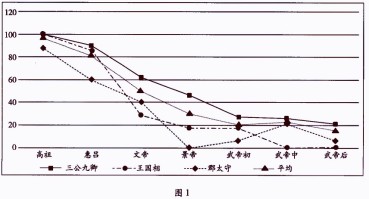

材料三

(3)依据材料三结合所学知识指出上图反映了元朝的哪一地方行政制度结合所学概括这一制度的积极作用。

您最近一年使用:0次

2022-11-09更新

|

99次组卷

|

2卷引用:宁夏银川市贺兰县景博中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

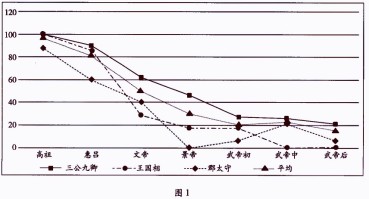

9 . 下图是汉高祖到汉武帝期间三公九卿、王国相、郡太守中军功受益阶层所属者所占比率变化图。这一变化( )

| A.有利于巩固专制集权政治 | B.推动政府行政机制的完善 |

| C.使得军队战斗力不断下降 | D.缓和了统治集团内部矛盾 |

您最近一年使用:0次

2022-10-15更新

|

306次组卷

|

6卷引用:宁夏银川一中2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题

名校

10 . 据记载,汉代刺史必须谙熟法律条文,刺史“循吏而从事,案法而治官”其职掌为“周行郡国,省察治状,黜陟能否,断治冤狱”。这反映出汉代刺史( )

| A.权重秩卑的特殊性 | B.监察职权的广泛性 |

| C.监察职能的专职化 | D.行政管理的高效性 |

您最近一年使用:0次

2022-09-29更新

|

420次组卷

|

4卷引用:宁夏银川一中2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题