材料一 秦孝公以商鞅为左庶长,实施变法。“为田开阡陌封疆”、“民有二男以上不分异者,倍其赋”、“令民父子兄弟同室内息者为禁”。商鞅变法从阶级结构、政治文化、外部环境三个方面推动了社会转型。

——摘编自何彬《社会转型视角下的商鞅变法》

材料二 对孝文帝汉化问题,史学界存在着不同的观点。

观点一拓跋宏是中国历史上第一个也是唯一自觉的、坚定的比较彻底地推行汉化的少数民族统治者。他的以封建化为实质的汉化,是一种使少数民族文明化的进步的历史运动。

观点二孝文帝的汉化学来的主要是汉人的繁缛腐朽,吸收的多是汉文化的糟粕,丢掉的却是拓跋族的勇武质朴的特点和长处,因此是迂腐的汉化。

——摘编自景有泉《近年来北魏孝文帝改革研究综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅在经济和社会习俗方面的改革措施及商鞅变法的实质。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对孝文帝汉化问题的认识。

材料一:在商鞅的改革措施中,虽然大多数都和政治、军事和经济相关,但都达到了移风易俗的效果。通过改革,秦国社会上形成了“有功者显荣,无功者虽富无所芬华”的风气,秦军士兵的战斗力得到极大提高,成为名副其实的“虎狼之师”。而且民众以勤于农事为荣,民风趋于淳朴,农业生产得到了极大发展。同时在社会习俗方面商鞅强制从大家庭中析分出大量的小家庭,使政府掌握的户数大增加,其征收的户赋也随之提高。商鞅颁布法令禁止民众私斗,违反者视情节轻重依律处刑,使秦人“法于私斗而勇于公战"。商鞅确立的法令,成为了秦国崛起至关重要的因素。

——摘编自张涛《移风易俗:商鞅变法的重要侧面》

(1)据材料一并结合所学知识,指出商鞅为改变社会风气而采取的改革措施。

材料二:孝文帝推行改革鲜卑族生活方式政策的直接目标是要用儒家的札治与孝治思想来完成鲜卑族的文化变迁,继而确立北魏政权的正统地位。这一系列的改革措施使鲜卑民族在婚姻丧葬习俗、发式服饰、生活习惯等方面同汉族一样,具有同一种生活习惯和生活方式,逐渐接受汉文化,与汉族相融合。

——摘编自岳雪莲《从北魏孝文帝改革看拓跋鲜卑的文化变迁》

(2)据材料二分析北魏孝文帝推动鲜卑族“文化变迁”的主要目的是什么?结合所学知识回答孝文帝改革的积极作用。

材料三:

(3)综合材料二和三,概括魏晋南北朝时期民族交融的特点。

| A.整合政治认同以维护统治 | B.缓和社会矛盾以加快融合 |

| C.开启了律令儒家化的进程 | D.适应社会经济发展的需要 |

| A.大索貌阅 | B.三长制 | C.编户齐名 | D.九品中正制 |

5 . 孝文帝迁都洛阳不到四十年,北魏灭亡。《魏书》认为:“迁洛之举,群臣不顺,孝文设术以诈之,示威以胁之。不知厌乎累世安乐之余,经始百年荒横之地。一事不成,旧业尽弃,欲以何为?”这种观点认为迁都( )

| A.加剧了北魏统治集团的腐败 | B.动摇了北魏政权的立国根基 |

| C.不利于民族间的交流与融合 | D.丧失了保持民族特性的条件 |

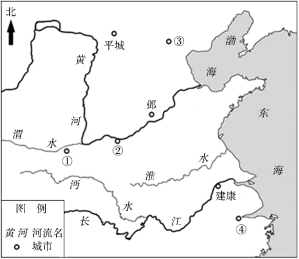

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

| A.实行移风易俗的可能性 | B.推行赋役改革的紧迫性 |

| C.发展农耕经济的重要性 | D.改变政治中心的必要性 |

材料 平城时代是北魏势力发展的重要时期,但随着北魏帝国的发展,平城已不再适宜作为都城。493年秋,孝文帝放弃平城,迁往洛阳。洛阳素有“王里”之称,却在晋末大乱时毁于兵火,“号为荒土”。孝文帝“营洛务求壮丽”,“礼盛周宣《斯干》(祝贺周朝贵族宫室落成的歌辞)之制,事高汉祖壮丽之仪”,里坊形制益发规整化。城中有“户十万九千余”,若按五口之家的标准计算,至少也有五六十万人。而后世王夫之则认为:迁洛“涂饰虚伪……糜天下于无实之文,自诧升平之象。强宗大族,以侈相尚……部落心离,浮华气长”,是北魏速亡的原因。

——摘编自陈汉玉《也谈北魏孝文帝的改革》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝时期重建洛阳的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简评孝文帝时期重建洛阳的活动。

材料一 西晋朝廷秘阁藏书29945卷;南朝宋朝廷秘阁藏书15074卷:南朝齐朝廷秘阁藏书18010卷;南朝统治者多次下诏向民间征书。

——据[西晋]苟勖《晋中经簿》、[南朝]王俭《宋元徽元年秘阁四部书目录”、[南朝]谢胭等《齐永明元年秘阁四部目录》等整理

材料二 北魏孝文帝曾诏“求天下遗书,秘阁所无、有裨益时用者加以优赏”。后魏(北魏)“始都燕代,南略中原,粗收经史,未能全具。孝文徒都洛邑,借书于齐,秘府之中,稍以充实”。

——据[北朝]魏收《魏书·孝文帝纪》、[唐]魏征等《隋书·经籍志》等整理

材料三 有道士献道书,侍臣请留观之,或有可取。上曰:“彼所献书,非存神固气之道,即炼丹烧药之说,朕焉用此。朕所用者,圣贤之道;所需者,治术。将跻天下生民寿域,岂独一己之长生久视哉。苟一受其献,迂诞怪妄之士必争来矣,故斥之,毋为所惑。”

——摘编自《明太祖宝训》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括指出南朝统治者和北魏统治者竞相下诏征书的背景,并说明孝文帝征书的目的。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析明太祖朱元璋的治国理政思想。

(3)综合以上材料,简要评议古代征书献书活动。

北魏中期,私家佃农纷纷脱离世族庄田,世族地主要追回逃亡人口,势必将抢夺国家税户。这是与孝文帝改革加强中央集权力量和对基层的控制相冲突的。李冲提出的三长制得到北魏中央高层赞赏。三长制是参照我国古代的乡、里组织制定的。它规定:五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长,取乡人强谨者充当。三年没有过失,可以升迁录用。三长制与新租调力役制结合使北魏政府改变了过去乱征乱要的状况。同时,北魏政府还检括出了强宗豪族大量的“苞荫之户”,国家控制的税户因而增加。三长制的建立,健全了北魏政权的基层统治机构,它既使均田制的推行有了可靠的组织保证,又使北魏政府增加赋役来源如愿以偿,这对北魏政权的巩固是有极其重要的意义的。北魏以后,直至隋唐中叶,各代虽有变化损益,但都基本沿袭了北魏三长制和租调制的基本形式。

——摘编自青林《陇西李冲与魏孝文帝的改革》

(1)根据材料概括北魏推行三长制改革的原因。

(2)根据材料分析三长制推行的效果。