材料一 1918年,中央观象台提出将全国划分为5个标准时区,即:中原时区(GMT+8)、陇蜀时区(GMT+7)、回藏时区(GMT+6)、长白时区(GMT+8.5)、昆仑时区(GMT+6.5)。

随着外国资本的进入,官僚买办以及民族资本工业的出现,航运、铁路等公交企业和电信、邮政等公用事业的发展,客观上需要五时区特别是中原时区的应用。中原时区的标准时刻,由位于上海租界的徐家汇观象台提供,以电报形式将标准时刻传递到各地所属机构。短短几年,在上海、南京等大城市相继建立了广播电台,在车站、码头及繁华街道设置有大钟,为普通市民提供时间服务。南京、青岛等城市还每日定时为市民鸣放电笛报时,中原时区的标准时得到了有效实施。然而,中国内地大部分地区“未尽见实行”。

——摘编自孙毅霖《民国时期标准时制的发展》

材料二 从1937年7月起,日本强令伪满洲国使用东经135°标准时,以宣示伪满洲国“国家疆界”的存在及与日本本土在标准时间上的一致。广西本属陇蜀时区,应以东经105°(GMT+6)为中央经线。但1933年广西壮族自治区政府通令全省“一律严守本省采定东经110°为标准时刻”,造成陇蜀时快20分钟,比中原时慢40分钟的局面。1939年国府迁渝,为适应抗战军事部署的需要,国民政府再次重申五时区制并规定以陇蜀时区为标准时间后,广西壮族自治区政府改用陇蜀时间。

新中国成立之初,并无以“北京时间”作为全国通行的标准时间的决议或法规。但伴随各地方政府的成立,尤其是伴随人民军队军事战略的迅速推进,将军队一直沿用的中原标准时区推向全国,各地电台在实际工作中也自觉以北京所在的中央经线的平太阳时为准,以显示与中央政府的一致,“北京时间”遂成为约定俗成的民用称呼。至此,近代以来未曾整齐划一的标准时间底定一统,自下而上地成为新中国的一项时间制度及与国际社会交往的标准时间。

——摘编自封磊《从海关时到北京时:近代中国的“时区政治”及其嬗替》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出民国时期推行五时区制的有利条件和不利条件。

(2)根据材料并结合所学知识分析,概括“北京时间”被确立为标准时间的特点与意义。

材料 新中国成立后,国家的礼宾工作上呈现出大规模、高规格、超隆重的特点。以迎送仪式为例,1954年10月19日,印度总理尼赫鲁访华,周总理亲自到机场迎接,沿途20万民众夹道欢迎。1978年以来,中国外交礼宾礼仪进行一系列改革,主要内容有:简化仪式,除特殊情况外,不再组织群众夹道欢迎。国家领导人出访、离京不再举行迎送仪式;国宴开始实行真正意义上的分餐制,同时创制中西合璧的菜品,更好地照顾外宾的就餐需求;外事活动的着装上,从以前清一色的中山装向西服转变,并逐渐形成按场合着装的意识,在遵循国际着装规范的前提下,穿着包含中国传统民族元素的礼服,既弘扬了中华文化,也通过服饰构建了大国身份。

——摘编自周加李《中国外交礼宾的发展变化与中国特色大国外交》

(1)根据材料并结合所学知识,概括1978年以来中国外交礼宾礼仪改革的的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳1978年以来中国外交礼宾礼仪改革的特点,简析其意义。

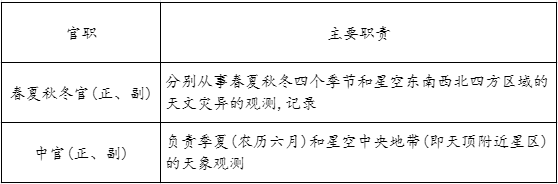

3 . 材料 唐代天文观测的主要内容是“星辰之变”(日食、月食、彗星、流星等天象)。其中日月交食被认为预示着帝王统治的危机,这一观念在当时备受瞩目。唐初,天文观测由太史局负责。乾元元年(758年),唐肃宗将天文机构改为独立建制,命名为司天台,并设置了春夏秋冬中官正、副各5人,掌司四时,按照时间和方位的特定对应关系来划分职责(如下表所示)。司天台官员不仅要密切观测天象变化,还要及时将观测结果进行“密封”后奏报帝王。对天文机构的改革凸显了司天台观察天文的特别职能,对于提高天文观测的准确性具有积极意义,对当时的政治管理也产生了直接或间接的影响。

| 官职 | 主要职责 |

| 春夏秋冬官(正、副) | 分别从事春夏秋冬四个季节和星空东南西北四方区域的天文灾异的观测,记录 |

| 中官(正,副) | 负责季夏(农历六月)和星空中央地带(即天顶附近星区)的天象观测 |

——摘编自赵贞《唐代的天文观测与奏报》

(1)根据材料并结合所学知识,简析唐代朝廷重视天文观测的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括唐肃宗改革天文机构的作用。

材料 唐玄宗以前,政府对盐业产销并未实行龚断性的禁榷制度,安史之乱爆发后,平原太守颜真卿为筹措军费对抗叛军,“以钱收景城郡盐,沿河置场,令诸郡略定一价,节级相输,军用遂赡”,实施榷盐制度。唐肃宗时,第五琦出任盐铁转运使,沿用汉代的盐业专卖法,在生产、统购、销售等方面设置监、院等政府机构,运用国家政权统购亭户折纳租庸之外的全部产盐,加以榷价后再由政府有关部门运输销售,不许盐业私营。此后,禁榷范围扩大到茶、酒、铁、锡、铜等重要领域。唐武宗时期,在《禁园户盗卖私茶奏》《禁商人盗贩私茶奏》等规定的基础上制定了榷茶法,对茶叶实行周密的管理制度,垄断经营,以解决财政危机。

——摘编自刘玉峰《唐代禁榷制度的发展变化》

(1)指出唐代禁榷制度发展的特征。

(2)简析唐代禁榷制度对商品经济发展的影响。

材料一 春秋战国时期,新兴君主们根据臣下的功绩来封官授爵,根据爵位高低来规定臣下的薪水。商鞅认为:“行赏而兵强者,爵禄之谓也。”秦朝建立后,一个一千石的官吏每年可得小米34250公斤,所得俸禄已经可以满足相当富裕奢华的生活了。到了汉武帝时期,俸禄以钱币而不是谷物的形式付给,有记载,丞相作为最高官员,月俸是高级官员中两千石的2倍,是中低级官员中六百石的20倍,是低级小吏的100~600倍。魏晋南北朝时期,俸禄内容复杂多样且多以布帛或谷物为主,且多个政权均因战时需要一定程度上削减了百官的俸禄。唐朝官员的收入主要包括职田(朝廷拔给官员自主经营的田地)、俸钱和赏赐。此外,还实行公务用车制度,官员的差旅福利,甚至还有退休金。到了清朝,政府在实行“薄俸制”的基础上,还设置了“养廉银”,并设置完善监管措施,形成稳固的俸禄制度。

——摘编自李博朱玉洁《中国古代的俸禄制度》

材料二 鸦片战争后,中国白银大量外流,造成了“银贵钱贱”,加之局部内战的巨额军费,使得开支不菲的官员因收入被波及而陷入了入不敷出的境地。面对国家的日渐沉沦及吏制的渐趋腐败,有识之士认为要想革新政治,必须对现行的俸禄制度进行必要的损益。在多方力推下,1869年颁布的《中国海关管理章程》一方面采取了中国俸禄制度按年计算的惯例,同时又引进了绩效工资的思想,体现了工资设计与职级高低、职务繁简相配合。外交官员的工资结构也抛弃了旧有的正俸、恩俸、养廉等名目,而是直接按照行政级别的高低拟定工资额,且按月支付,另外报销一定生活费和交通费。伴随着清末新政中的官制改革,清政府开始陆续实行工费、津贴、薪水制度,且改设各部门、各省份自行拟定养廉银数额,出现了如东三省奏定数额高出定额1.3~2万两的现象。

——摘编自鲍伟《晚清文官俸禄研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代官吏俸禄制度的基本特征,并简要进行评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清俸禄变化的背景,并说明其影响。

材料一 新中国成立不久,党中央就提出了建设现代化正规化国防军的目标,加大空军、海军建设力度,短短十年就实现了由单一陆军向陆海空诸军兵种合成军队的转变。军队总员额由新中国成立之初的550万余人,缩减到50年代末的249万人;军费支出占国家财政支出的比例,由1950年的41.1%下降到1959年的10.5%.军区体制由四级改为三级,减少领导指挥层级,逐步由横窄纵长的垂直树状体制向横宽纵短的扁平化体制转变。1955年中央军委发布《关于评定军衔工作的指示》,我军开始实行军衔制,军官军衔共分为4等14级。20世纪50年代的改革,奠定了军队领导管理指挥体制的基础和现代化军队的基本框架,完成了由革命战争时期向和平建设时期的全面转型。

——摘编自郭志刚等《新中国成立以来我军改革的主要历史经验》

材料二 改革开放以来,军事管理体制发生很大变化。从1980年开始,以“消肿”为突破口,军队进行重大调整改革,将11个大军区缩减为7个大军区,军队裁员100万,走上了质量建军之路。20世纪90年代,制定了以打赢现代技术条件下局部战争为基点的新时期军事战略方针,提出建设信息化军队、打赢信息化战争的战略目标;并先后两次共裁员70万。党的十八大以来,习近平主席亲自担任国防和军队改革领导小组组长,打破长期实行的总部体制、大军区体制、大陆军体制,成立了陆军领导机构、火箭军、战略支援部队,军委机关由4个总部改为15个职能部门,7大战区调整为5大战区,组建联合作战指挥机构。2016年,调整改善军种比例,改革部队编成,原有18个集团军重组为13个;同时,在后勤等领域出台一系列配套政策制度。此轮改革,是我军历史上前所未有的一场整体性、革命性重塑。

——摘编自彭云《人民军队在改革强军中迈进新时代》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述20世纪50年代新中国军事改革的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,概括改革开放以来中国军事体制变革的背景及意义。

7 . 材料 新中国成立以后,面对严峻的国际形势,人民解放军长期处于临战状态。近30年来军队的主战武器、训练方式没有大的变化。1977年中央军委决定,统一全军上下的思想,明确教育训练的地位,军队建设指导思想应该转到和平时期建设的轨道。全军在裁减员额100万的基础上,对编制体制进行重大调整。为适应多兵种合成训练需要,1989年全军颁发新军事训练大纲,首次对训练内容、训练方法步骤进行统一和规范,建立了现代条件下单兵、分队、合同战术和战役四个层次有机衔接的训练体系,实现了我军由注重单一兵种训练向注重多兵种合成训练转变。为适应世界新军事变革需要,国防大学、军事科学院等专家教授深入部队演兵场开展全军高科技知识教育和军事理论创新。2006年,全军军事训练会议上强调,应自觉地主动地推进机械化条件下军事训练向信息化条件下军事训练转变。全军和武警部队在着力提高打赢信息化局部战争这一核心能力的同时,加强反恐、维稳、处突、抢险救灾等非战争军事行动训练。我军应对多种安全威胁、完成多样化军事任务能力明显增强。

——摘编自《解放军报》2008年10月21日

(1)根据材料并结合所学知识,概括1977年以来我国军队训练战略的重大变化。

(2)根据材料并结合所学知识,评价1977年以来我国军队改革影响。

材料 唐代天文观测的主要内容是"星辰之变"(日食、月食、彗星、流星等天象)。其中日月交食被认为预示着帝王统治的危机,这一观念在当时备受瞩目。唐初,天文观测由太史局负责。乾元元年(758年),唐肃宗将天文机构改为独立建制,命名为司天台,并设置了春夏秋冬中官正、副各5人,掌司四时,按照时间和方位的特定对应关系来划分职责(如下表所示)。司天台官员不仅要密切观测天象变化,还要及时将观测结果进行"密封"后奏报帝王。对天文机构的改革凸显了司天台观察天文的特别职能,对于提高天文观测的准确性具有积极意义,对当时的政治管理也产生了直接或间接的影响。

——摘编自赵贞《唐代的天文观测与奉报》

(1)根据材料并结合所学知识,简析唐代朝廷重视天文观测的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括唐肃宗改革天文机构的作用。

材料 册礼是最隆重的官员任命方式,册封朝臣分“临轩册授、朝堂册授”,册封外臣有“持节册命”。唐初“立后建嫡,封树屏藩,宠命尊贤,临轩备礼用之。”皇后、太子、亲王与臣下便用相同的临轩册授礼仪,尊卑无隔。册礼使也大多是临时的差使。从唐高宗时,唐朝对册礼进行多次改革。“凡册皇后、太子、太子妃、诸王、公主,并临轩册命,陈设如冬、正之仪。”“拜三师、三公、尚书令、雍州牧、骠骑大将军、都督,在京者诣朝堂受册。”册礼使逐渐成为国家宣册命、行册礼的专项使职。册礼使的尊卑、选派均设有严格的礼制规范。册命对象地位越高,充任册使的官员级别也就越高。与此同时,对边疆民族首领或各部首领的册封,则变化不大。

——摘编自孟宪实《唐代册礼及其改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代册礼改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析唐代册礼改革的作用。

材料一 晚清至“五四”有两次较大规模的白话文运动。晚清的白话文作为通俗教育的工具,强调口语化,属于单一的应用语体变革。晚清文人提倡白话,但不打倒文言,可以两种语言并行不悖。白话文运动在1903年前后达到高峰,1909年后逐渐消退。白话文运动的再次兴起是1917年以后,胡适提出“国语的文学——文学的国语”口号,将“白话文学”正名为“国语文学”。此后,教育部相继公布了《废止国民学校各科文言教科书通告》等一系列法令。关于通行全国的汉语标准语,虽然清末经历了从“官话”到“国语”的称谓变化,但五四以后国语的推行和白话文运动相互结合,才真正形成了一场声势浩大的国语运动。

——摘编自陈迪强《再论“五四”白话文运动何以成功——与晚清的白话文运动比较》

材料二 1949—1958年是新中国文字改革的探索时期。在此期间,中共中央确定了文字改革的三大任务——整理和简化汉字、推广普通话、制定和推行《汉语拼音方案》。1950年,刘少奇写信给中宣部负责人陆定一,提出要研究亚洲邻国蒙古、朝鲜、越南等国的文字改革经验。1951年,毛泽东两次约请郭沫若、沈雁冰等人讨论文字改革问题,明确提出了“文字必须改革,要走世界文字共同的拼音方向”的方针。1955年,全国文字改革会议正式通过了推广普通话的决议。1958年,第一届全国人大第五次会议批准公布了《汉语拼音方案》。《汉字简化方案》确定了517个简化字,分别于1956—1959年予以公布。此后,新加坡、马来西亚等国相继采用简体字作为学习和使用汉语的规范用字。1982年,国际标准化组织开始采用《汉语拼音方案》作为文献工作中拼写有关中国词语的国际标准。

——摘编自王爱云《中国共产党与新中国文字改革(1949—1958)》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出相较于晚清白话文运动,五四白话文运动有何新发展。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立初期文字改革的背景及其意义。