| A.唯物史观在中国不太被认可 | B.政治环境影响着史学的发展 |

| C.军阀割据引起社会剧烈动荡 | D.马克思主义在中国广泛传播 |

材料

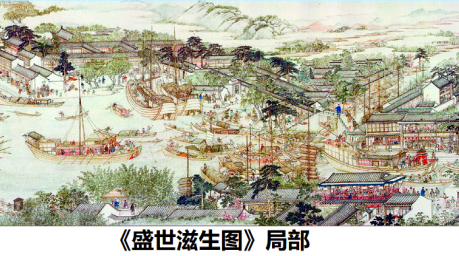

1759年,苏州人徐扬完成画作《盛世滋生图》,表现了当时苏州的繁荣景象。画作中,有14家丝绸店,22家棉布店。米市附近商旅如织,水运繁忙,有服务设施行业如酒楼、饭馆、珠宝、玉器、古玩等8家烟店中3家标出“(福建)浦城建烟”的招牌,还见许多钱庄字号。城郊的木渎镇和枫桥镇在图上也被尽情描述出盛采风貌。

——摘编自黄锡之《从<盛世滋生图>看乾隆时期苏州对江南社会经济的影响》

根据材料并结合所学知识,请对《盛世滋生图》的史料价值进行评估与说明。

| 选项 | 材料 | 结论 |

| A | 距今8000年的贾湖遗址出土的龟甲上有些符号与殷墟出土的甲骨文相似 | 原始社会已产生成熟文字 |

| B | 良渚文化时期,多次出土了石犁及其他耘田器等多种稻田农具 | 精耕细作农业出现 |

| C | 距今4300年前后芦山峁遗址大规模的聚落体量,出现“宫殿”式建筑群落 | 社会分化已产生 |

| D | 龙山文化时期的陶寺遗址大墓中,随葬陶鼓、木鼓、石磬、龙盘、玉石钺等彰显墓主人尊贵身份的礼器 | 礼乐制度初步形成 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

| A.疫病流行阻碍了工业化进程 | B.“城市病”催生城市治理新模式 |

| C.以干预主义应对城市化问题 | D.开始放弃自由放任的经济政策 |

材料 1993年,在龙虬庄遗址发掘过程中,考古人员从遗址原生态小河边,集到一片泥质黑陶盆沿口残片,经碳十四测定,该陶片距今约4000年左右,是“在中国首次发现,仅此一块”的“国宝级陶片”,其陶文拓片已收入《中国上古书法史》。

1996年,香港中文大学教授饶宗颐在《东南文化》杂志上率先发表题《谈高邮龙虬庄陶片的刻画图文》一文称,此片符号分为两组,其中一组四字,第一字未明,第二字为“年”字,第三字可释“朱”字,第四可释“尤”字, “朱尤”即“祝尤”;另一组绘有四只动物,似怪兽虫鱼之类。并指出,该陶片可视为“古代祝尤巫术之写照”,亦可“看作揭示图文并茂的古代记录之一例,足见它的重要性”。

1998年,西北大学古文字学家周晓陆在《东南文化》杂志上以题为《生命的颂歌——关于释读龙虬陶文的一封信》称“龙虬庄陶文极其重要”,“关系到文化起源”,是中国“草书之一”、“最初的汉字艺术品之一 ”。

2004年,全国众多媒体纷纷刊载、转载新闻记者采访南京博物院考古研究所副所长庄天明时报道,称“从江苏省高邮市龙虬庄出土的陶文,比甲骨文年代久远上千年,该陶文很有可能是甲骨文的起源”。

龙虬庄陶片文字拓本

(1)根据材料,简要说明龙虬庄遗址黑陶盆残片考古发现的史料价值。

(2)时至今日,社会各界对龙虬庄陶片刻画符号及其含义,仍未作出明晰而统一的定论。如果继续研究,你认为应从哪些方面入手?

材料一 凡已就业而未达到退休年龄者均须参加国民保险,以备在年老、失业、伤残患病和鳏寡孤独等情况下享受资助。被保险人不论职位高低、收入多寡,均需缴纳同等数量的保险费,而后享受同等数量的保险金。

——《国民保险法》(1946年)

材料二 尽管过去40年出现了普遍的、巨大的繁荣,但与以往相比,有更多的人向纳税人提出了更多的要求以维持他们家人的生活水平。……社会保障预算鼓励了反社会的行为(旨在减少贫困的、宽容的政策产生了反效果,反而增加了贫困),其中包括依赖福利。……依赖心理所带来的可怕的、自相矛盾的结果是,它在经济方面往往给予了人们很大的好处,促使他们过一种懒散、邋遢和绝望的生活。……政府应该通过消除或至少相应地减少这些诱惑以便给予他们帮助。

——《通往权力之路——撒切尔夫人自传》(1998年出版)

(1)分别指出上述两则材料对研究英国社会福利制度的价值。

(2)根据材料并结合所学知识,简述二战后英国实行福利制度的影响。

(3)除上述材料外,研究英国社会福利制度还可以补充哪些类型的史料?请至少列出两种。

| A.追求华丽的色彩设计 | B.彰显以人为本的理念 |

| C.遵循严格的礼仪制度 | D.完全依据政府的规定 |

材料一 1851—1910年,清王朝多次派员参加国际性的博览会。博览会上中国展品除以农渔牧及其副产品、矿产品、手工制品等为主外,还有古玩、祭器带有文化色彩的器物,得奖的也大多是诸如景泰蓝、丝绸之类的展品。清王朝参会的展场布置既建辕门、插龙旗,“与官衙一式,极形严肃”,甚至设有慈禧太后、光绪皇帝的容像;还陈列对联、灯笼、绣画等物品。场馆的命名或称为“大清国”,意为“大清朝”,或称为“中华公所”,富含“中华文化”意味。但西方强国却对晚清中国不屑一顾,除了在会场上刁难中国人外,还将中国视为殖民地和“半开化的国家”。

——摘编自洪振强《国际博览会与晚清中国“国家”之形塑》

材料二 1951—1957年,中国共参加了20多次大型的国际展览会。在场馆的陈设上,凸显了天安门、国旗等,而在1956年维也纳国际博览会上,中国国旗与苏美英等参加国国旗并列。参会的展品全面展示了新中国在各个领域取得的建设成就,其中重工业展品居于突出的位置,如1956年在保加利亚举办的展会上,重工业品的比重为40%。参加展会的观众也改变了对中国的错误认知,中国不再是过去那个贫穷落后的国家了。除了工业品,中国还借展品展示了中华民族灿烂的文化,海外的观众纷纷为中国劳动人民高超的技艺赞叹不已。

——摘编自夏松涛《1951—1957年新中国参加国际展览活动的形象探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清参展的特点并指出其塑造的国家形象。

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明新中国参展的意义并分析新中国与晚清国家形象不同的原因。

| A.缺乏史料无法形成统一结论 | B.随着研究视野拓宽更趋全面 |

| C.受学者的主观感受影响较大 | D.只有一种观点是正确合理的 |

材料一 下南洋最早可以追溯到两千年前的汉代,一直到明清时期才越走越宽,呈现大规模的迁徙潮。从汉朝到明清时期,每当新老政权交替之时,不堪战乱的百姓与没落的权贵的一部分会移居海外。“闽广人稠地狭,田园不足于耕,望海谋生”,因此凭借着地缘上的毗邻关系,东南亚成为中国移民特别是闽广移民的迁徙地和避难所。有资料记载,鸦片战争之前下南洋经商谋生的华人就已有150万人之多。鸦片战争之后,清政府被迫接受纷至沓来的不平等条约,此时殖民统治下的南洋,正处于加速开发过程中,对劳动力的需求量非常大,因此出现了马来西亚联邦给予移民足够的免费土地等优惠措施以吸引华工的现象。“下南洋”的华人与华侨或工或商,胼手胝足,打下了华人的一片天地。

——摘编自高荣伟《下南洋:历史上持续时间最长的一次人口大迁徙》

材料二 19世纪,欧洲农业在机械化的普及下,农业人口迅速减少,资本主义农场的发展又使得越来越多的雇工丧失生计;工业领域中,伴随着捣毁机器的“卢德运动”、英国宪章运动的接续发生,许多工人逐渐感到失望与厌倦。为了缓和人口激增等矛盾,诸国政府也纷纷废除了限制移民的规章,因此人口外流趋势加强。而同时期的美国,农业上大量国土有待开发,加之工业革命席卷各个产业,大型工厂纷纷建立,使得美国对专业技术人员的需求大大增加。1863年,国会通过了《鼓励移民法》,林肯总统和国务卿等也发声呼吁美国驻欧洲官员宣传美国的高工资,以此吸引欧洲的科研技术领域的专业人士。

——摘编自王喆《19世纪西欧人口赴美移民的历史原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳“下南洋”现象的特点,并分析推动“下南洋”现象出现的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪西欧赴美移民的原因,并指出与鸦片战争后华人“下南洋”的不同点。