材料一 在四大文明古国及希腊、玛雅人民族的神话故事里,都有大洪水甚至洪水灭世的传说,只是原因和过程不尽相同。古代希伯来人和古代希腊人也有类似的洪水传说,其源头是苏美尔神话。在苏美尔人的泥版文书上,人们发现了故事的最早版本,后通过史诗《①》被古代希伯来人继承,并传到古希腊人那里,于是就有了流传至今的洪水传说。中国古代也有“大禹治水”神话传说,但显然与上述神话差异较大。

——摘编自《世界文明探源》

材料二 1763年至1914年这一时期是欧洲直接或间接地成为全球主人的时期,在世界历史上具有突出地位。欧洲的霸权不仅在政治领域——以大殖民地帝国的形式表现得很明显,而且在经济和文化领域也表现得很明显……到1914年时,欧洲已称霸全球。这是一个漫长过程的非凡顶峰,这一漫长过程从500年前葡萄牙船长开始沿非洲海岸摸索前进时就开始了。现在,随着权力的史无前例的集中,欧亚大陆的一个半岛已成了世界的中心。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 现代全球经济治理模式的框架形成,主要是基于第二次世界大战之后发达国家的利益主导。这一框架历经70多年的发展与演变,由最初的以布雷顿森林体系为制度基础,逐渐发展成发达国家主导的超主权经济合作和治理决策机制……这种治理机制,在2008年金融危机之后,暴露出了诸多问题……“一带一路”合作机制通过其开放性、包容性和共赢性的制度选择,成为中国在国际经济格局重塑的趋势下,深度参与并推动全球经济治理转型的必由之路。

——摘自隋广军、查婷俊《全球经济治理转型:基于“一带一路”建设的视角》

(1)根据材料一并结合所学写出①的名称,并概括世界古代早期文明的特点。

(2)根据材料二概括18世纪中叶到20世纪初国际格局的特点。结合所学简要说明两次世界大战对国际格局演变的影响。

(3)根据材料三并结合所学,指出2008年金融危机之后世界发展方面所面临的挑战。有学者认为“一带一路”合作倡议“根植于历史,更面向未来”,请结合所学知识谈谈你对该观点的理解。

材料一 《清明上河图》近年来成为社会关注的热点,动画片《麦兜响当当》将其作成了动画,2010年上海世博会“城市足迹馆”也特设一幅《清明上河图》以展示宋代都城的街市。

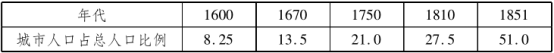

材料二 16〜19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

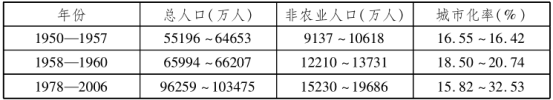

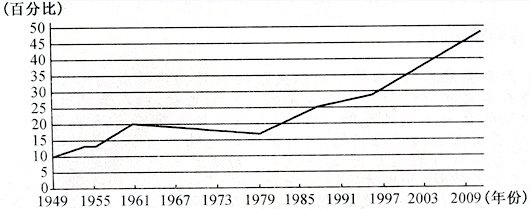

材料三 新中国成立以来中国城市化率基本情况(部分)

——摘编自中国城市化率课题研究小组研究报告

(1)结合材料一图片和所学知识概括宋代城市发展的特点。

(2)据材料二指出近代英国城市化的发展趋势,并结合所学知识分析导致英国城市化发展的主要原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国成立以来不同阶段中国农村劳动力向城市转移的历史背景。结合所学知识,谈一谈你对城市化的认识。

世界现代化的历史进程,是人类社会从分散的地域性历史向整体世界历史发展的转变。17—18世纪,英美法引领世界现代化的潮流;19世纪中后期,德、俄、日顺应这一趋势;与此同时中国也被卷入世界现代化的潮流。

以上述某一类型或某一国家为例,谈谈你对现代化转型的历史认识。(要点:观点明确,用史实阐述;不少于300—400字)

4 . 由习近平主席倡导的“一带一路”国际合作高峰论坛于2017年5月15日在雁栖湖畔国家会议中心开幕,各方代表共商推进国际合作、实现共赢发展大计,展现了中国对经济全球化的开放包容的姿态。顺应全球化趋势,二战以来世界上建立了许多国际性的组织。

下列是当今世界影响巨大的国际组织的标志。结合所学知识,回答下列问题。

(1)在下列表格中填写出三个你最熟悉的国际组织的序号及名称。

| 国际组织序号 | 国际组织的中文名称 |

(2)“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,结合所学古代经济知识,简述我国汉唐时期丝绸之路上中国的对外贸易情况及其影响。

(3)20世纪末以来中国加入了以上哪些国际组织?反映了当今世界怎样的经济发展趋势?

| A.城市化空间分布不均衡 | B.逐步形成合理的城市建设体系 |

| C.城市经济体制改革完成 | D.改革开放促使城市化进程加快 |

材料一 在第一次鸦片战争前后的官方文书中,动辄出现“夷性犬养”的说法,甚至不将这些远来的“夷狄”视作人类。第一次鸦片战争结束以后,清朝割地赔款,已是大失颜面,却也依旧自居“天朝”,弄得英国人在《南京条约》内义正言辞地表示要寻求双方地位的平等。1858年,《中英天津条约》首次明文规定中国人在称呼英国人时不准出现“夷”这个字眼,并且依旧声明“英国自主之邦,与中国平等”。

——摘编自曹南屏《“夷”与“洋”:偏远的“他者”》

材料二 近代中外文化交流是在冲突中进行的,并且中国文化处于劣势。中西文化之间的这种落差,影响了一些中国人对待中西文化的态度,出现了两种极端的倾向;一是“保存国粹”,一是“醉心欧化”……以上一方趋于保守,另一方又过于盲目,他们对中西方文化优劣问题的评价都过于偏激。

——摘编自张腾《近代中西文化交流中的冲突及其作用》

请回答:

(1)材料一反映了清王朝的“夷狄”观有何变化?分析其变化的原因。

(2)据材料二,概括指出近代中国人对中西方文化的不同认识,结合相关史实加以说明。

(3)综合上述材料,结合所学知识,分析近代国人由“自居天朝”到“醉心欧化”的主要因素。

| A.闭关政策开始解除 | B.近代外交逐渐展开 |

| C.国际地位得到提高 | D.“天朝上国”观念已根除 |