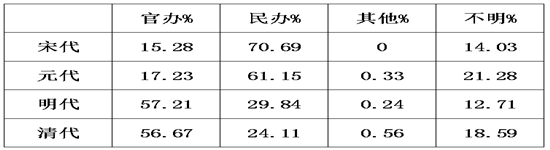

材料一 宋代至清代我国书院性质状况表

据邓洪波《中国书院史》整理

材料二 清末留学教育高潮出现于废科举、兴学堂的急剧变革中,其发展轨迹深受特定社会文化背景的影响。…废科举前,出国留学者为新学堂青年学生,士绅、官僚及女子留学风气未开。废科举后,留学教育突破社会阶层和年龄、性别的界限,大量负有科举功名者、在职官员、亲贵子弟纷纷远游,女子留学也开始获得一席之地。…20名湖南留日女学生,年龄在20岁以上者13人,其中最大者已48岁,最小者仅14岁。士绅留学生年龄普遍较大。如:蔡元培首次留德已逾不惑之年;入读日本法政大学的进士、举人,平均29.1岁。留学生群体的多样性及文化、年龄层次的差异性对留学课程的选择产生直接影响。…1904年,中国留日1300名学生中,习文科(包括法政、师范和普通科)者达1100余人,学武科者200余人。…1909年清学部举行游学毕业生考试,录用225人,即有168人习法政科(其中出身举贡监者128人),占总数的65.88%。其后几次留学毕业生录用考试,合格者中习法政专业者均占60%以上。

———张亚群《论清末留学教育的发展》

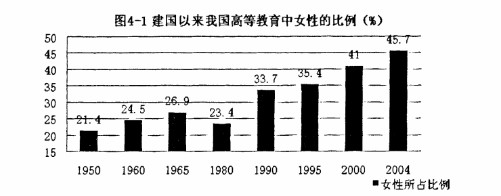

材料三

——数据来源《中国教育统计年鉴》

(1)根据材料一,概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(2)依据材料二,概括清末留学教育的特点。

(3)概括材料三的历史信息。综合上述材料,联系不同历史时期的史实,概述中国教育的主要特征。

| 观点出处 | 观点内容阐述 |

| 客家中原说 | 客家人的主体构成为来自中原的移民 |

| 客家土著说 | 客家人是南迁汉人与闽粤赣三角地区的古越族移民混合以后产生的共同体 |

| 2007年美国学术杂志 | 实验调查数据显示,客家人的中原来源占了很大比例 |

| A.客家人与中原有极为深厚的历史渊源 |

| B.西方学术研究成果比中国丰富 |

| C.古越族与中原汉族通婚形成了客家人 |

| D.中原汉族为躲避战乱迁居山区 |

材料一 在地方治理的中间环节设置和管理上,赵宋王朝创建了路制,路以交通路线为主干来划分,每路设四个机构——转运司,提点刑狱司,提举常平司和安抚司,形成分工格局,四司互不统属,长官地位相体,各自拥有独立的机构与官员,分别隶属于不同的中央部门,办公地点也不在同一州内,仁宗皇佑三年,下诏“诸路提点刑狱司廨舍与转运使副同在一州者,并徙他州。”宋代路制分为以转运司为主体的民政路和以安抚司为主体的军事路两大系统,为了防止路级诸司在行政及监察活动中的欺上瞒下、贪赃枉法、徇私舞弊的行为,宋王朝又规定了诸司互察法与行政复查制度,宋徽宗崇宁五年,正式颁布《诸路监司互察法》,规定请司若有违法不公行为,要互相举报,不仅诸司之间要互相察举,诸司属官与长官之间也要互相举报,宋代路级的运行机制,避免了重蹈汉唐以来由于地方势力“尾大不掉”而陷入军阀混战和藩镇割据的历史覆辕。

——摘编自张小稳《宋代的路:划时代的地方行政制度设计》

材料二 晚清时期的江南市镇自治的运作方式是中国社会固有的非程序化协商式民主,在选举上,江南市镇各社会组织通常实行较为谦逊的公推制,推选在事业与德行上素孚众望者作为领袖。在自治事务的决策上,通常采用多方参与,温和协商、充分交流、相互妥协的公议制,尽可能在不破坏情面的情况下实现各方的互利与共赢。这种缺乏明确程序但经过多方参与、充分协商的公推与公议制,和当代西方学界为反省竞选与票决式民主而新提倡的“协商民主”正好不谋而合。1908年清政府发布《城镇乡地方自治章程》,镇在历史上首次获得了正式自治法律地位,从清末各地镇自治公所成立的数据看市镇自治传统较深远的江南地区的自治成效较之于其他地区要好得多,到清亡为止,各省成立镇自治公所数较多的为江苏、浙江各省,其中江苏达到210个,为全国之冠。

——摘编自武乾《乡镇体制的历史检视与现实的多元选择》

请回答:

(1)根据材料一和结合所学知识概括宋朝地方治理的特点,并分析宋朝地方治理模式的作用。

(2)根据材料二和结合所学知识,概括分析晚清江南市镇自治的特点。

材料一 非西方国家和地区的史学是学习西方史学后建立的,缺乏从自己的历史出发建立的理论,因此现在的世界史只是一种准世界史。

——摘自马克垚《困境与反思:“欧洲中心论”的破除与世界史的创立》(2006年)

材料二下表《全球史评论》刊载论文统计表(单位:篇)

| 辑号 | 出版年份 | 主题 | 论文数 | 译文 | 国内 | 理论和评论 | 实证 | 转载 |

| 3 | 2010年 | 中外文明互动 | 17 | 5 | 12 | 3 | 14 | 0 |

| 4 | 2011年 | 全球环境史 | 13 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 |

| 5 | 2012年 | 文明、相遇、互动、共生 | 16 | 5 | 11 | 4 | 12 | 2 |

| 7 | 2015年 | 多维视角下的地方与全球 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 |

| 11 | 2016年 | 欧亚大陆的联系与交流 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 |

| 13 | 2017年 | 跨文化视野中的“他者” | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 0 |

| 14 | 2018年 | 全球视野下的环境史 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 |

| 15 | 2018年 | 全球视野下的中国、周边与世界 | 12 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 |

| 16 | 2019年 | 全球史视角的妇女与性别研究 | 12 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 |

| 17 | 2019年 | 世界历史中的中国 | 11 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 |

——统计摘编自《全球史评论》

(1)根据材料一、二,概括当代中国全球史研究的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析中国全球史研究的意义。

①实施改革开放 ②政府安居工程 ③精准扶贫政策 ④城市人口增加

| A.①② | B.①③ | C.③④ | D.①④ |

公共卫生就是组织社会共同努力,改善环境卫生条件,预防控制传染病和其他疾病流行,培养良好卫生习惯和文明生活方式,提供医疗服务,达到预防疾病,促进人民身体健康的目的。

材料一 公共卫生最早是从英国开始的,是18世纪末19世纪初西欧社会“启蒙运动、工业革命的产物”。最初关注的是环境卫生和疫病预防,后来逐步扩展到多个领域,比如卫生行政、环境卫生、劳动卫生、医疗卫生、妇婴卫生、卫生教育等,几乎包罗了所有与民众生命健康有关的问题。大体而言,广义上的公共卫生行政事务包括了上水道、下水道、粪尿处理、道路清扫等环境卫生;医疗设施或对药品进行管理的保健卫生;还包括对卫生的重要性和方法进行教育的卫生教育以及对各种卫生数据进行统计的卫生统计等。狭义的公共卫生则指公共卫生行政、环境卫生、卫生防疫及饮食品卫生等。19世纪前期,英国颁布了第一部《公共卫生法案》,来应对英国日益严重的环境卫生的困扰。从英国开始,公共卫生立法开始成为欧美国家和政府的一项重要事项。

——摘编自王其林《中国近代公共卫生法制研究1905—1937》

材料二 清末新政中建立起卫生行政制度,并初步形成了卫生法律体系,以1911年东北鼠疫治理为契机,以防疫为主的公共卫生开始从无到有、从地方性立法向国家性立法过渡。由于社会转型以及政局动荡的深层因素影响,民国初的中央和地方卫生行政机构并不稳定,曾几度裁撤。即使如此,公共卫生法律的制定与实施仍卓有成效,不仅公共卫生立法的范围进一步扩大,专业化、技术性规范日益成为公共卫生立法的重点。与清末相比,防疫、医师登记、环境、饮食、饮水类等公共卫生法规都形成了体系,更重要的是基本勾画出了民国公共卫生法律制度的概貌。

——摘编自王其林《中国近代公共卫生法制研究1905—1937》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析欧美公共卫生的特点及其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末、民国公共卫生制度建立的背景和意义。

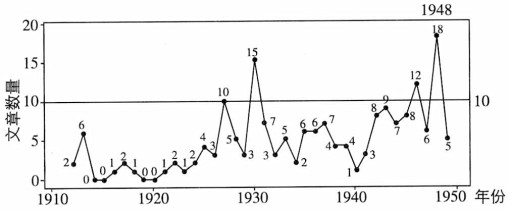

材料一 民国学者国际关系研究文章历年分布图(国际英文期刊),数据来源:民国时期国际关系研究英文文献数据库,共179篇

材料二 民国学者英文期刊文章的研究议题表(局部)

| 阶段(年份) | 关注议题 |

| 1912-1920 | 华侨问题、辛亥革命、民国政府的国际承认、留学生与辛亥革命、中美关系、门户开放政策、中国外交、袁世凯称帝与国际关系、国家平等 |

| 1921-1930 | 国际条约、民主中国与国际、货币问题与国际金融、治外法权、国际化下的中国教育、中俄关系、中日关系、中德关系、中美关系、中俄关系、中英关系、中比关系、远东局势、东北问题、蒙古问题、中东铁路、帝国主义、共产主义、国际地位平等、世界和平、国际正义、关税自主、国际贸易、国际投资、中国发展、中国复兴、中国民主、民族形成、军阀混战、国外驻军、内河航行权、租界问题、国民党对外政策、不平等条约、留学生团体、文化交流与冲突、青年问题、妇女运动、劳工运动 |

| 1941-1949 | 中美关系、中苏关系、中日关系、远东局势、国际安全、国际同盟、国际制度安排、世界民主、国家平等、战后和平、战时政府、战争动员、中国外交、中国统一、中国民主、货币问题、国际金融、世界贸易、资源竞争、农业竞争、工业竞争、国际投资、国际援助、国家实力 、意识形态冲突、边疆问题、民族问题、世界文化、宗教交流、海外移民、国际组织、国际仲裁、国际和平、战争与道德、列强特权、关税问题、东京审判、中国内战、军事问题、通货膨胀、土地问题、文化与和平、文化交流、人口与和平、教育与战争、知识分子、留学生 |

——以上材料均摘选自《民国学人的大国追求》

根据材料并结合所学知识,对“民国学人国际关系研究文章发表”进行规律性探讨。(要求:能发现和得出一些规律性认识,并做出合理的历史解释)

| 时间 | 城镇总人口 | 城镇人口所占总人口比重 |

| 1843年 | 2072万 | 5.1% |

| 1894年 | 2351万 | 6.0% |

| 1949年 | 5765万 | 10.6% |

| A.呈半封建半殖民地特征 | B.低速推进 | C.得益于民族工业的发展 | D.分布不均 |

| A.教育资源分布不均 | B.人才选拔范围缩小 |

| C.科举制度功能弱化 | D.世家大族影响巨大 |

10 . 中国古代户籍制度最终作为体系而确立清初沿袭明制,直到光绪年间,对户籍制度进行了彻底的改革,效仿日本警察户口编审制度,成立了警察局,发布巡警清查户口条规,并制定户籍法,进行户口调查。户数调查按照民政部所定的门牌号码来编订,门牌号一旦确定,若要迁移,户主3日内需报巡警机构注册。警察作为户籍管理的新的机构,成为中国户籍发展史上又一个重要的里程碑。这与基层乡里组织承担户籍编制与管理的体制在性质上完全不同,因而警察制度已经彻底取代和改变了中国古代户籍制度。自此,中国户口统计日渐形成规模,户籍管理制度渐入正常轨道。清宣统三年(1911年)颁布了户籍法,这是我国第一个现代户籍法。

——摘自《古代户籍制度对社会稳定的影响与作用分析》

(1)依据材料概括清朝近代户籍制度改革的特点

(2)依据材料和所学知识,分析清代户籍制度改革的意义。