材料一 《唐律》被认为是中国古代第一部完备成熟的法典,全面制定了有关性别与婚姻的法规。《唐律》对离婚有三种规定,一是“出妻”,指由夫方提出的强制离异。在《礼记》中为出妻规定有“无子、不顾父母、妒、淫、哆言、窃盗、恶疾”七条理由。妻子若犯了其中一条,丈夫就可名正言顺地休妻。二是“义绝”强制离婚。“义绝”包括夫对妻族、妻对夫族的谋害罪、奸杀与殴杀罪。官府判断一方犯义绝,必须强制离婚。三是受鲜卑族法律的影响,唐朝还存在“和离”的情况。从敦煌文书的“放妻书”样文看来,“和离”不仅双方自愿,而且还有对妻子再婚的祝词,“愿妻娘子相离之后,……选聘高官之主。一别两宽,各生欢喜”。

——摘编《从<唐律·户婚>看唐代婚姻的双重性》

材料二1950年《婚姻法》是新中国成立后正式颁布的第一部法律。《婚姻法》规定:“实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。”党和政府利用报纸、广播、书籍等方式进行大规模宣传活动,还通过集体婚礼、评选模范夫妇等形式宣传《婚姻法》。各级法院对于因干涉婚姻自由而伤害妇女或逼致妇女自杀的罪行给予严厉的法律制裁。《婚姻法》的贯彻使受封建婚姻制度束缚、压迫的妇女纷纷向政府和法院申请解除不合理的婚姻关系,妇女提出的离婚案件迅速增加。妇女获得婚姻自由后积极参加了基层政府以及生产互助组织的工作。伴随着婚姻自主意识的增强,青年的择偶标准也发生了改变。

——摘编《论1950年<婚姻法>》

(1)根据材料一归纳唐代的婚姻观念,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二指出1950年《婚姻法》的核心理念,概括其贯彻实施的特点并结合所学知识分析其意义。

材料一 民国初年,历史教育的内容和重心逐渐发生变化。以中华书局出版的历史教科书为例,此书陈述专制政体形成的原因及其弊端;对于历朝开国君主的横暴和末代亡国的经过予以渲染,“以警国民之顽固未化者”。晚清时期历史教科书中一般以“人种”来叙述民族。辛亥革命后,李大钊指出只要具有中华民国的国籍,就都属于新中华民族。钟毓龙编的《新制本国史教本》以五族共和为纲,“其(指其他民族)与汉族接触冲突之处,亦一律平视,绝无轩轾”。历史教育成为国民教育的重要组成部分,有历史教科书开宗明义讲述历史与国家的关系,指出“人必能对国家尽义务,为社会尽责任,而后谓之有人格”。

材料二 抗战时期不少历史教材对我国民族强盛和衰落之原因,强盛时在世界文化上所处的地位等,“均不厌求详,期有以唤起民族精神,使知我民族在世界文化上地位之重要”。 此外,教科书对近代帝国主义之侵略,外交政策之失败等,为“最为注意之点”,求振奋民族之精神,洗雪我国之耻辱。九一八事变后,随着民族危机的严重,《殖民地独立运动》,《世界民族解放战争的教训》《世界弱小民族的解放运动》之类的著作出版增多,抗战进入相持阶段后,这类著述显现出重要现实意义。抗战时期对“边疆”论述逐步课程化和专门化。有识之士主张强调边疆各民族与内地自古以来不可分割的联系,中国民族外来说逐渐被摒弃。

——摘编自邓燕《时代主题与近代中国的历史教育》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括民国初年的历史教育的特点及其成因。

(2)根据材料二,概括抗战时期我国历史教育的重点内容,并结合所学知识分析其时代价值。

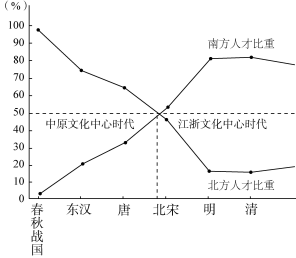

材料一 南北方人才比重示意图

宋代人才部分地区分布变化简表

| 关中区 | (二路) | 江北区 | (十路) | 四川区 | (四路) | 江南区 | (八路) | |

| 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | |

| 宋初至澶谰之盟 (公元960—1004) | 37 | 35.24 | 330 | 38.9 | 36 | 17.3 | 140 | 6.28 |

| 澧渊之盟至绍兴和议 (公元1004—1140 | 41 | 39.05 | 390 | 46.04 | 81 | 39.13 | 923 | 41.39 |

| 绍兴和议至宋末 (公元1140—1279) | 27 | 25.71 | 127 | 15 | 90 | 43.48 | 1167 | 52.33 |

| 总计 | 105 | 100 | 847 | 100 | 207 | 100 | 2230 | 100 |

——肖化忠《宋代人才的地域分布及其规律》

材料二 以宋仁宗一朝为例,出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见。其中,最著名的有晏殊、范仲淹、韩琦、富弼、文彦博、欧阳修、包拯、张方平、司马光、王安石、曾巩、刘攽、刘恕、蔡襄、苏轼、苏辙、苏颂、沈括等。他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣。

——何忠礼《科举改革与宋代人才的辈出》

材料三 人才问题历来为政治家和思想家所重视,但衡量人才的标准,不同的时代、不同的历史时期有不同的内涵。在中国古代出现了“论德而定次,是能而授官”“学行兼优”“治天下以人才为本,求材以教导为先导”“欲木之常茂者,必培其根”“半部论语治天下”等观念,体现了不同的价值取向,对中国社会产生了深远的影响。

——摘编自黄启昌《中国古代人才统计中的价值取向》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析说明宋代人才发展的特点及原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,评述中国古代人才的价值取向。

材料一 下南洋最早可以追溯到两千年前的汉代,一直到明清时期才越走越宽,呈现大规模的迁徙潮。从汉朝到明清时期,每当新老政权交替之时,不堪战乱的百姓与没落的权贵的一部分会移居海外。“闽广人稠地狭,田园不足于耕,望海谋生”,因此凭借着地缘上的毗邻关系,东南亚成为中国移民特别是闽广移民的迁徙地和避难所。有资料记载,鸦片战争之前下南洋经商谋生的华人就已有150万人之多。鸦片战争之后,清政府被迫接受纷至沓来的不平等条约,此时殖民统治下的南洋,正处于加速开发过程中,对劳动力的需求量非常大,因此出现了马来西亚联邦给予移民足够的免费土地等优惠措施以吸引华工的现象。“下南洋”的华人与华侨或工或商,胼手胝足,打下了华人的一片天地。

——摘编自高荣伟《下南洋:历史上持续时间最长的一次人口大迁徙》

材料二 19世纪,欧洲农业在机械化的普及下,农业人口迅速减少,资本主义农场的发展又使得越来越多的雇工丧失生计;工业领域中,伴随着捣毁机器的“卢德运动”、英国宪章运动的接续发生,许多工人逐渐感到失望与厌倦。为了缓和人口激增等矛盾,诸国政府也纷纷废除了限制移民的规章,因此人口外流趋势加强。而同时期的美国,农业上大量国土有待开发,加之工业革命席卷各个产业,大型工厂纷纷建立,使得美国对专业技术人员的需求大大增加。1863年,国会通过了《鼓励移民法》,林肯总统和国务卿等也发声呼吁美国驻欧洲官员宣传美国的高工资,以此吸引欧洲的科研技术领域的专业人士。

——摘编自王喆《19世纪西欧人口赴美移民的历史原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳“下南洋”现象的特点,并分析推动“下南洋”现象出现的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪西欧赴美移民的原因,并指出与鸦片战争后华人“下南洋”的不同点。

材料一 先秦时期,中国传统社会保障制度已初步形成。汉代政府颁布法令免除老人赋役,设立了常平仓作为备荒仓储,且建立了报灾、勘灾和救灾等基本程序。隋朝设立义仓,南宋时期设立社仓,形成了完整的备荒仓储体系。明清时期在救助社会弱势群体方面,设有养济院、孤老院、惠民药局等救助机构。民间慈善团体也日渐增多,许多慈噩组织规定对“贫困无依的孝子、节妇”要优先给予救济,对“不孝不悌、赌博健讼、酗酒无赖,及年少强壮、游手游食以致赤贫者”一律不予救助。

——摘编自王卫平黄鸿山《中国古代传统社会保障事业述论》

材料二 晚清以降,一些有识之士在与西方社会的接触中意识到中国传统救济的弊弊在于“有养而无教”,并认识“重教”的积极意义。晚清政府明确责成地方官绅体察情形,在各种养济院、清节堂中附设工艺所,“兴养立教”。民国政府逐步摒弃传统的慈善观念,代之以先进的国家责任理念,将社会救济视为“集体之生存而当为,不专为人类之悲悯而宜为”的事业。

——摘编自岳宗福杨树标《近代中国社会救济的理念嬗变与立法诉求》

(1)概括中国古代社会保障制度的特点,结合所学知识简析其成因。

(2)据材料二,指出近代社会保障思想的变化并说明其影响。

材料一 宋朝以前济贫助困主要由宗教机构承担,至唐代政府开始介入,宋朝官办救济机构是这一进程的继续。嘉裕前京师有福田院、地方有广惠仓,贩济老幼贫乏不能自存者。元符元年宋廷正式确立居养制度,并在全国推行。南宋后,居养制萎缩。漏泽园制度正式形成于徽宗崇宁三年(1104年),但官府出钱买田,安葬无主尸骨的做法,真宗、仁宗和神宗时期即已存在,只是尚未形成制度和规模。两宋之际,漏泽园多遭废坏。绍兴十四年在朝廷的督促下,漏泽园在各地逐渐恢复起来,终南宋之世延续不废。医疗救济包括平时的疾病救治与春夏爆发疾疫时的医疗救济。基于贫困人口的季节性处境,宋朝每年都要进行春夏救疾、冬春救饥及冬季救寒的季节性救济工作。

——摘编自段惠青《宋朝贫困救济问题研究》

材料二 新中国成立后,党和政府积极推行社会救济和扶贫政策。1978年以前的扶贫工作是与社会救济相结合的,并以地方试点为主。1978年正式划定了农民贫困标准,第一次将扶贫工作从农村救济中分离出来。改革开放初期,以救济为主的“输血”式扶贫可以缓解农民暂时的生活困难,却不能使他们真正摆脱贫困。1986年以后,国家确定了新的扶贫方针:变“输血”为“造血”,变救济为开发,逐步形成了集行业政策、区域政策和社会政策于一体的“大扶贫”格局。经过60年的不懈努力,中国扶贫工作取得了举世瞩目的成就。亿万农民告别了贫困和饥饿,解决了温饱问题,过上了新生活。扶贫开发,成为中国政府解决贫穷问题的伟大创举。

——摘编自王瑞芳《告别贫困:新中国成立以来的扶贫工作》

请回答:

(1)根据材料一概括宋朝贫困救济制度特点,并结合所学知识分析宋朝救济制度发展的原因。

(2)根据材料二概括新中国社会救济和扶贫政策的阶段性变迁,并结合所学知识分析新中国扶贫工作取得伟大成就的原因。

(3)根据材料结合所学知识谈谈你对我国党扶贫工作的认识。