材料 狭义上的黄土高原大致北起长城,南至秦岭,西抵乌鞘岭,东到太行山,包括山西大部、陕西中北部、甘肃中东部、宁夏南部和青海东部,面积约30万平方千米。在西周时期黄土高原东南部的平原、山地、丘陵、源地上的森林和草原生长繁茂,森林植被覆盖率高达53%。春秋战国时期,铁器被广泛使用,黄土高原南部的关中平原、汾河中下游平原植被大量开垦成耕地,河谷平原地区的森林、草原植被逐步为耕地替代。从秦汉开始,黄土高原农业不断向北部和西部推进,原有的林地和草地相继变为农田。到南北朝时期,黄土高原的森林覆盖率约为40%左右。至唐宋时期,森林覆盖率下降至33%左右。至明清时期人口数量进一步增加,林草植被进一步被开垦为农田,森林覆盖率下降至约15%。

——摘编自陈怡平《黄土高原生态环境沧桑巨变七十年》

(1)根据材料,概括古代黄土高原森林覆盖率下降的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条古代造成黄土高原森林覆盖率下降的因素,并阐述理由。

材料王致田是密云县十里堡供销社党支部副书记。他处处严格要求自己,不用职权谋私利,敢于抵制歪风邪气,受到人们的好评。有一次,老王的妻侄找他要买一辆飞鸽牌自行车。他说:“这是分配物资,不能走后门,如果我带头违反政策,开后门,那店里不就乱套了?”去年秋天,老王的孙女到供销社想买点猪油,别人就背着老王给卖了八斤。孙女临走时,老王发现她车子上捎着个纸盒,扒开一看,原来是猪油,便对孙女说:“我是负责人,应当带头遵守规章制度。我们走后门买油,群众怎么办?”孙女只好把油如数退还给了供销社。

——1978年7月14日《北京日报》《亲孙女买猪油走后门,王致田顶歪风腰杆硬》

(1)提取材料中的历史信息,并结合所学知识说明产生上述情况的原因。

(2)结合时代背景说明此报道是否可信,并说明理由。

材料 康熙帝从自己的见闻与立场出发,以异于当时士大夫的标准,构建出明朝君臣两类截然不同的政治形象:开创者的英名和末世君臣的无能与自私。康熙对明太祖褒扬有加,六次南巡中有五次亲奠其陵,并作祭文:“维帝天锡勇智,奋起布衣,统一寰区……鸿谟伟烈,前代莫伦。”且毫不讳言,以其所创制度为自己施政的重要蓝本。相形之下,康熙眼中的明末诸帝则完全是另外一副形象,怠惰、奢靡、庸懦是他们共同的特征。明朝君主这两类截然不同的形象清晰地显示出康熙在评论明朝政治得失时所采用的颂扬与批判的双重话语。将其置于清初这一特殊的政治环境中考虑,我们不难体会到它所包含的意蕴。推崇明初诸帝,既是康熙尊重汉人礼仪秩序的最好表达,也是在向汉人宣示大清是继明朝之后的唯一正统;而对明末皇帝的批判则无异于向汉人指明明朝的亡国是咎由自取的结果。康熙这一评价及其意图对有清一代的政治走向产生了深远影响,实为明清易代中至为重要的环节。

——摘编自刘志刚《康熙帝对明朝君臣的评论及其政治影响》

(1)据材料,指出康熙帝对明太祖和明末诸帝的评价有何不同,分析康熙帝做此评价的意图。

(2)据材料并结合所学知识,指出影响人物评价的因素。

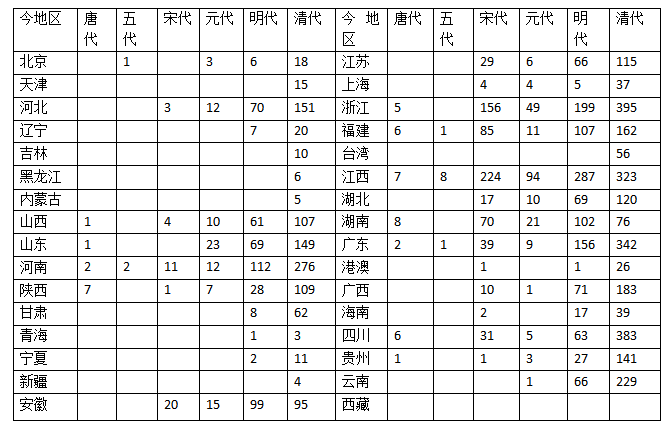

材料一 中国古代书院分布地区统计表(部分)

——摘编自邓洪波《中国书院制度研究》

材料二 清代同光年间,书院建设进入高速发展时期,各地多新设学堂、新设书院、改革书院。1890年,张之洞创办两湖书院,除了开设传统的经学、史学之外,还开设化学、博物和兵操等。1896—1898年间,湖南省至少有39所书院进行了形式多样的改革。湖南巡抚陈宏谋拨出专款重修岳麓书院,规定书院要学习实学,学生每月参加两次考试,考试侧重与当时政治有关的题目。1901年清末新政时期,清政府颁布诏书,规定所有书院都改为学堂,并规定统一的学堂学制章程,至此,书院走完了一千多年的历史。

——摘编自谢丰《从书院到学堂的三重变化》

(1)据材料一,指出中国古代书院发展的各个阶段并概括中国古代书院发展变化的趋势。结合所学知识,分析书院发展对中国古代社会发展产生的影响。

(2)据材料二,概括近代中国书院发展的特点。结合所学知识,分析1901年清政府将书院改制为学堂的原因。

材料 面对异质文明之间的矛盾与冲突,西方文明强调非此即彼的“零和博弈”,崇尚“弱肉强食、物竞天择”的达尔文主义“丛林法则”,充分体现在了美国学者亨廷顿提出的基于“自我中心主义”惯性思维的“文明冲突论”中。而中华文明自古以来就形成了“华夷无间”的族类观念,无论哪个族群都把“天下一家”作为终极目标。体现“和合”理念,倡导“和而不同”,当今倡导的人类命运共同体理念,更提出了以文明共存与适应来应对文明冲突与差异的中国方案。

——摘编自张权等《从“文明冲突论”到人类命运共同体》

根据材料,拟定一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:明确写出所拟论题,史论结合,持论有据,论述充分,表述成文、逻辑清晰。)

| 来源 | 成书时间 | 关于玉米的记载 |

| 河南《襄城县志》 | 嘉靖三十年(1551年) | “玉麦” |

| 甘肃《平凉府志》 | 嘉靖三十九年(1560年) | “番麦”、“西天麦” |

| (明)田艺衡(文学家)《留青日札》 | 序作于1572年 | “御麦出西蕃,旧名蕃麦,以其曾经进御,故名御麦。” |

| (明)兰茂《滇南本草》(药物学专著) | 最晚成书于1476年 | “玉麦须(玉米雌蕊花丝),味甜,性微温,入阳明胃经,宽肠下气” |

| A.《襄城县志》《平凉府志》为官方记载,完全准确可靠 |

| B.《平凉府志》的记载晚于《襄城县志》,故可信度较低 |

| C.《留青日札》是文学作品,不能作为历史研究的材料 |

| D.《滇南本草》作为史料,应注意与其他史料互相印证 |