材料一 我国古代社会初期(即战国及其以前),在官吏的物质待遇方面,一般采用分封的形式,按奴隶主贵族的尊卑等级封予一定的土地和奴隶(或奴仆),以在该领地上的剥削收入供其支配享用。战国时期产生了封建官吏俸禄制度,当时各国的俸禄大多采用实物(主要是粟),其标准和计量单位也不统一,秦朝开始才有了统一的俸禄制度。与秦汉相似,隋唐时期官吏也分品级,唐代百官除正常的俸禄外,还可按月领取俸料,所谓俸料包括厨食料(如薪炭)、衣服料(如绸缎)、办公料(如纸笔)等都属于这一类。

——摘编自柏铮主编《中国古代官制》

材料二 明代官俸制度的最终确定是在洪武二十五年,“令公、侯、伯皆给禄米,论功定数,责成他们各归旧赐田于官”,把核定官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放官俸。官俸折钞始创于明太祖,全面施行则从明成祖开始。与唐宋时期的厚禄相比,明代的俸禄可谓相形见绌,不可同日而语。明末清初思想家顾炎武在总结明亡时深情地说道:“今日贪取之风,所以固胶于人心而不可去者,以俸给之薄而无以赡其家也。”

——摘编自张兆凯、陈长泉《论明代俸禄制度演变的原因及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代官俸制度产生的原因,并概括战国时期到隋唐时期官俸制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代官俸制度与以往相比出现的新变化,并分析其影响。

逮皇魏受图,光宅嵩洛,笃信弥繁,法教愈盛。王侯贵臣,弃象马如脱屣,庶士豪家,舍资财若遗迹。於是招提栉比,宝塔骈罗,争写天上之姿,竞摹山中之影……暨永熙多难,皇舆迁邺,诸寺僧尼,亦与时徙。至武定五年,岁在丁卯,余因行役,重览洛阳。城郭崩毁,宫室倾覆,寺观灰烬,庙塔丘墟……京城表里,凡有一千馀寺,今日寥廓,钟声军闻。恐后世无传,故撰斯记。然寺数最多,不可遍写,今之所录,止大伽蓝。其中小者,取其详异,世谛俗事,因而出之。先以城内为始,次及城外,表列门名,以记远近,凡为五篇。

——摘自《洛阳伽蓝记》序

卷一城内永宁寺,熙平元年灵太后胡氏所立也,在宫前阊阖门南一里御道西。其寺东有太尉府,西对永康里,南界昭玄曹,北邻御史台……永安二年五月,北海王元颢复入洛,在此寺聚兵……卷三城南……别立市于洛水南,号曰四通市。民间谓为永桥市。伊洛之鱼,多于此卖……狮子者,波斯国胡王所献也……卷四城西……园中有一海,号“咸池”。葭焚被岸,菱荷覆水,青松翠竹,罗生其旁……市西有延酤、治觞二里。里内之人多酝酒为业……妻临去,将刀截岩发而走,邻人逐之,变成一狐,追之不得……

——摘自《洛阳伽蓝记》

东魏武定五年(公元547年),抚军司马杨街之重游洛阳,撰写《洛阳伽蓝记》。请简析此文献的史料价值。

材料一 1952年,毛泽东首次出京就到黄河视察,并发出“要把黄河的事情办好”的伟大号召。周恩来对黄河的事情“亲自挂帅”,多次主持会议研究治理黄河的重大问题。根据黄河自身的特点和新中国初期经济社会发展的要求,黄河水利委员会在中共中央治黄方针的指导下,提出了“兴利除害,分步治理”的治黄指导思想。从1950年春开始,黄河水利委员会和人民政府组织开展了治理黄河的两个阶段工作,有目的、有步骤地对黄河流域进行从治标到治本的综合治理,遏制了黄河水患。1954年3月,黄河下游春季修堤工程全面开工。河南、山东两省各工段上堤的民工共达五万多人,许多包工队都重新整顿劳动组织,并积极改进工具,推行先进工作法,使工程质量和工作效率都有提高。1954年黄河顺利地渡过了八次大汛,此后治黄委员会在此基础上编制了黄河流域规划,开启了全面的治本工作。

——据郭书林《从治标到治本——新中国成立初期的黄河治理》

材料二 1978年,改革开放拉开序幕,党和国家工作的重点转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来。伴随着工业和城镇化发展,工业和城市用水需求急剧增长。黄河治理围绕除害兴利,水利建设进一步提速。以邓小平、陈云、江泽民等为代表的党和国家领导人非常关心黄河的治理开发以及水资源利用等问题,不断推进黄河治理的科学化及制度化。1989年11月,“引黄济青”工程竣工,青岛市用水问题基本得到解决。20世纪80年代,黄河大堤得到重新修缮。从1978年开始,国家陆续开始在黄河干流及主要支流设立水质监测站、加快环境保护、污染防治的立法保护等工作。21世纪初,黄河断流以及黄河受纳的污染物量已超出自身水环境承载能力,水污染加剧、生态环境失衡等问题带来的严重后果日益凸显。为此,黄河流域的治理“从以往以水质监测为主向以监督管理为主转变”“从以往比较注重微观管理向注重流域层面宏观管理转变”。此后,通过调水调沙、生态补水等一系列综合措施,至2012年,黄河流域的水质总体恶化趋势初步得到遏制,水资源生态保护和修复工作不断深入,其中重要生态敏感地区生态环境恶化的趋势也得到有效缓解,黄河断流也未再出现。

——《新中国黄河治理的成就及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国初期治理黄河的特点及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放后与新中国初期黄河治理的不同点及背景。

材料一 传统中国的国家权力与社会治理体系中,尽管其较为健全和正规的系统设置实际上只达到县一级。但是传统中国的基层社会治理并非处于“权力真空”的状态,实际上在县衙以下依然存在着一些非正式的权力控制体系。从总体上来看,在传统中国基层社会治理结构体中,大体延续着三种相对稳定的非正式权力主体,即县衙的职业化胥吏群体、里甲与保甲等准乡级政权组织的乡约地保群体和具有生员以上功名及退休官员组成的乡绅群体。但必须指出的是,在中国传统社会里乡绅毕竞还是一种非正式权力主体。因为作为统治者而言,自始至终都试图将地方士绅作为控制对象,而不是听任其成为社会控制的主体。

——摘编自杨东《中国基层社会治理与参与主体的近代嬗变》

材料二 清末新政尽管拉开了议会政治的序幕,却主张“以行政之事归官吏,建言之责归绅士”为其主要的社会治理机制。传统社会的士绅已不再是一种非正式的权力主体,而是直接被纳入到政权结构与社会治理体系之中,由此也就确立了地方士绅在近代社会治理结构中的地位。近代绅权地方士绅“不仅具有相对的独立性,不再是依附于皇权的一般社会力量”。在清末至北洋政府时期的地方治理中,形成了几种具有公共权力性质的组织机构,他们的首领人员恰恰就是各地的士绅。曾经是以“士”为基本特征的文化权威在地方自治的制度演变之下,逐渐开启了“士绅权绅化”和“绅权体制化”的合法性空间。平心而论,清末以来,总体上凸显的却是民主政治的外观,尚少民主政治的实质。

——摘编自张海鹏总主编《中国近代通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析古代中国社会治理的主要特点及其成因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明近代中国社会治理相较于古代中国的不同之处及其影响。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代、近代社会治理权力主体的认识。

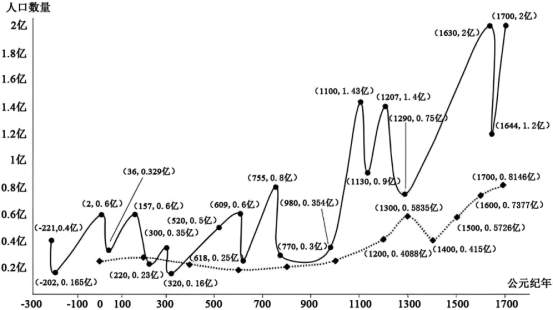

材料一 中西人口发展对比图

注:圆点实线为中国人口数字,菱形点虚线为西欧人口数字。

材料二 《汉书》中记载:“汉极盛矣,人口五千九百五十九万四千九百七十八”。然而到了

三国时期,唐代杜佑写《通典》的时候,综合《三国志》裴松之的注释,以及晋代《帝王世纪》的数字,得出一个非常精确的人口数字:“七百六十七万二千八百八十一。”隋朝的人口高峰,正史记载是4600多万,唐代建立时人口有1000万左右。据《宋史·地理志》记载,崇宁元年(1102年)宋朝有户2000万(实际各路相加为1730万),大观四年(1110年)有20882258户、46734784口。

主编《中国人口史》的葛剑雄先生论证说,东汉三国间的人口谷底应该是2300万左右,而不是767万。至北宋末年中国实际人口数应当超过1亿。南宋和金的经济恢复使13世纪初全国人口(也就是宋、金、西夏、大理等)加到一起超过了1.4亿,成为中国人口史上第三个高峰。

——摘编自张宏杰《简读中国史》

(1)根据材料一概括中国与西欧人口变化主要特点的异同,并分别分析其主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,围绕“古今人口统计数据”展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰)。

材料一 ①文艺复兴时期的教皇热衷于艺术保护,喜用壮丽的教堂及美轮美奂的宫殿来装点罗马城。②许多富有才华的人文主义艺术家得到教皇与教会的赏识,并得到教会的资助与雇用。③米开朗基罗曾受雇于罗马教廷,并完成罗马西斯廷教堂天顶壁画《创世纪》和《末日的审判》。④拉斐尔应教皇朱利叶斯二世的邀请,历时十年在梵蒂岗宫从事总名为《教廷成立及其巩固》的以教会史为题材的宏伟壁画创作。⑤与天主教相对暧昧的利益关系,削弱了他们作品中的对抗性,使人文主义在表面上与基督教精神相对和谐。

一一摘编自刘显龙《西方文化史概论》

材料二

(1)指出材料一和材料二的史料类型。

(2)指出材料一中哪些属于历史史实,哪些属于历史解释。

(3)绘画承载着重要的历史记忆。结合所学知识,对材料二两幅名画所承载的历史记忆加以解释。

材料一 1851—1910年,清王朝多次派员参加国际性的博览会。博览会上中国展品除以农渔牧及其副产品、矿产品、手工制品等为主外,还有古玩、祭器带有文化色彩的器物,得奖的也大多是诸如景泰蓝、丝绸之类的展品。清王朝参会的展场布置既建辕门、插龙旗,“与官衙一式,极形严肃”,甚至设有慈禧太后、光绪皇帝的容像;还陈列对联、灯笼、绣画等物品。场馆的命名或称为“大清国”,意为“大清朝”,或称为“中华公所”,富含“中华文化”意味。但西方强国却对晚清中国不屑一顾,除了在会场上刁难中国人外,还将中国视为殖民地和“半开化的国家”。

——摘编自洪振强《国际博览会与晚清中国“国家”之形塑》

材料二 1951—1957年,中国共参加了20多次大型的国际展览会。在场馆的陈设上,凸显了天安门、国旗等,而在1956年维也纳国际博览会上,中国国旗与苏美英等参加国国旗并列。参会的展品全面展示了新中国在各个领域取得的建设成就,其中重工业展品居于突出的位置,如1956年在保加利亚举办的展会上,重工业品的比重为40%。参加展会的观众也改变了对中国的错误认知,中国不再是过去那个贫穷落后的国家了。除了工业品,中国还借展品展示了中华民族灿烂的文化,海外的观众纷纷为中国劳动人民高超的技艺赞叹不已。

——摘编自夏松涛《1951—1957年新中国参加国际展览活动的形象探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清参展的特点并指出其塑造的国家形象。

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明新中国参展的意义并分析新中国与晚清国家形象不同的原因。

材料一 中国古代书院产生于唐末五代,兴盛于宋代。书院强调学习方法的传授,教师只择其一二进行精讲,主要由学生自修思考。学生通过学、问、思、辩,依靠自身的观察和思考来增进学识。书院师生关系融洽,感情深厚。名师们以自己渊博的学识教育学生,也以自身高尚的品德气节感染学生。书院还聘请一些德高望重和精通学术的宿学鸿儒,讲授自己的研究成果,其中书院举办的“讲会”活动,允许不同学派开展争辩。

材料二 11世纪左右,大学在西欧各地先后兴起。大学作为一种行业公会,是一种独立自主的机构,完全实行自治。大学教授可以同时在几个大学任教,学生没有入学方面的国籍限制。在大学论辩教学中学生与老师、学生与学生通过辩论的方式,相互交流学术,通过交流与辩论的方式来深入了解并吸收不同的观点。大学作为科学研究的阵地,学者们质疑权威,反对宗教思想束缚,尊崇理性,反对封建。

——以上材料均摘编自《试论中国古代书院与西方中世纪大学的异同》

(1)结合材料一、二和所学知识,概括中国古代书院和西欧中世纪大学的相似点。

(2)结合材料二和所学知识,回答西欧中世纪大学兴起的积极影响。

材料一 《唐律名例疏议释义》说:中华者,中国也。亲被王教,自属中国。衣冠威仪,习俗孝悌,居身礼仪,故谓之中华。……(唐)皇甫浞在《东晋元魏正闰论》中说:“所以为中国者,以礼仪也。所谓夷狄者,无礼仪也。岂系于地哉?”

——摘编自冯世瑜等著《中华文化论》

材料二 1922年梁启超著文说:“彼,日本人;我,中国人,凡遇一他族而立刻有‘我中国人’之一观念浮于其脑际者,此人即中华民族一员也。”

——摘编自《中国历史上民族之研究》

材料三 中华人民共和国,(简称“中国”),是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。中华人民共和国的一切权力属于人民。

——1954年《中华人民共和国宪法》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括“中国”一词的涵义在古代与近代的差异并分析原因。

(2)结合上述材料及所学知识,概括影响古今“中国”涵义的因素。

材料一 冯友兰先生在其著作《中国哲学简史》中说:“从先秦以来,中国人鲜明地区分‘中国’或‘华夏’与‘夷狄’,这当然是事实,但是这种区分是从文化上来强调的,不是从种族上来强调的。”而《春秋公羊传》记载了儒家论述“夷夏互变”的大量历史案例。可见,是夷狄还是华夏依据是否认同华夏礼乐文化而转移,正如韩愈在评价《春秋》时所说的一样:“孔子之作《春秋》也,诸侯用夷礼则夷之,夷之进于中国者,则中国之。”正是这种依文化辨华夷的观念使汉族与少数民族之间能够通过文化学习相互融合、凝聚。

——摘编自张刚《中国古代民族观与中华民族凝聚》

材料二 二十四史的民族史撰述,对于中国少数民族政权的认同意识做了具体反映,《史记》的“十二本纪”分别记述了五帝、夏、商、周、秦国、秦朝、项羽、刘邦、吕后、汉文帝、汉景帝和汉武帝时期的历史,由此构建起了华夏民族的政治统绪。魏晋南北朝时期,十六国政权普遍认可《史记》编排的这一政治统绪。《晋书》中的《刘元海载记》记述了匈奴人刘渊认同自己为刘汉后裔,所建政权以“汉”为号。魏晋南北朝时期,十六国政权总体来说都非常重视汲取汉族先进文明制度,统治者都非常热心儒学,如北魏孝文帝就以汉化改革著称,对儒家道统极为认同,自觉捍卫华夏道统。

——摘编自汪高鑫《中国古代少数民族政权的历史文化认同意识》

(1)结合材料一和所学知识,指出中国古代的民族观。

(2)结合材料二和所学知识,概括中国古代少数民族以何角度进行华夏认同?并说明这种民族认同的历史影响。