材料一 在近代中国,知识分子最初以“国魂”来指代“民族精神”。1899年,梁启超《中国魂安在乎》一文将中国魂的实质视为“爱国心与自爱心”,也就是爱国主义精神和自尊自强的品质。1902年,梁启超发表《新民说》,从公德、进取、权利、自由等方面论证民族精神应该包括的新民特性,希望通过培养具有近代国民意识的“新民”,达到“重塑国魂”的目的。

严复强调忠孝节义“实为国民之特性”,为立国精神之所恃。其主张被企图复辟帝制的当政者所利用,导致了人们对传统文化中腐朽思想与愚昧观念的猛烈批判。陈独秀、胡适等知识分子从西方文化中寻找新的思想资源,民主、科学、自由成为中国近代民族精神的组成部分,中华民族精神也获得了新的生命力。

——摘编自唐海涛《近代中国对民族精神的探索》

材料二 新民主主义革命时期,毛泽东以大无畏的革命精神,创立了工农武装割据理论。中国共产党确定全面抗战的方针,人民民主力量发展壮大。在三大决战胜利之时,毛泽东向全党发出谦虚谨慎、艰苦奋斗、依靠群众、团结统一、敢于战斗、敢于胜利的伟大号召,明确了党的建设方向。

——摘编自俞祖华《中华民族精神新论》等

结合材料与所学中国近代史的相关知识,围绕“近代中国民族精神”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:论题明确,表述成文,阐述充分,逻辑清晰)。

材料

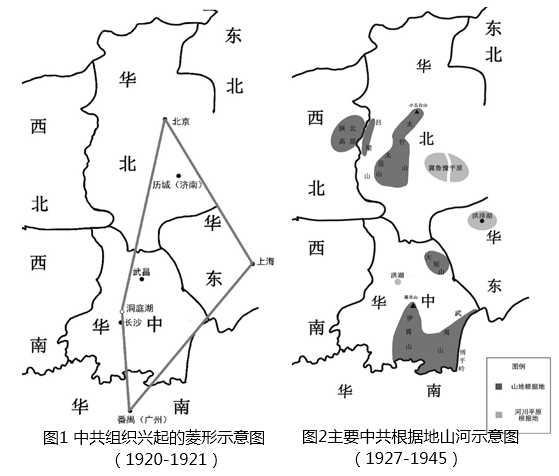

——摘编自应星、荣思恒《中共革命及其组织的地理学视角》

根据材料所反映的中共革命活动的地理特征,自拟论题,并结合所学知识进行阐释。(要求:观点明确,关联地理特征,史实正确、论证符合逻辑,表述清晰。)材料 罗马人的宗教体系的神祇多出自意大利本地神话。共和国末期,罗马的诗人开始模仿希腊神话编写自己的神话。于是,希腊的主神宙斯就是罗马的朱庇特、希腊的智慧女神雅典娜就是罗马的密涅瓦、希腊的爱神阿佛洛狄忒就是罗马的维纳斯。

佛教东传中国之初,知识分子常以老庄思想来说明佛学的法理。佛教被老庄空理的清谈之风所影响,举凡佛教讲述、佛典注释,常引用老子、庄子、《易经》的用语,皆称为“格义佛教”。明末清初,传教士带来的西洋科技对中国士大夫产生极大冲击。学兼中西的黄宗羲猜想西政、西教源于中学,他断言:“泰西之学,其源盖出于墨子。”晚清郑观应在《盛世危言》中也多次比附西方“数学、化学、光学、电学均是暗袭中学”。

——摘编自《世界宗教源流史》等

(注:在文化传播和交流的过程中,人们常以既有的文化去理解未知的文化,这种方法被称为比附。)

根据上述材料拟定一个关于“外来文化与文明发展”的论题,结合所学知识展开论述。(要求:观点明确、史论结合、言之成理、逻辑清晰)

材料 中国14次大阅兵中选取的6次阅兵

| 时间 | 亮点选取 |

| 1949年10月1日 | 此次阅兵是我人民军队创建以来第一次最隆重、最庄严的检阅,是新中国成立后的第一次军事盛典。在第一次大阅兵中,武器大多是从战场上缴获来的,被戏称为“万国牌武器"。 |

| 1958年10月1日 | 此次阅兵全民皆兵的“战争火药味”和大炼钢铁、人民公社化的“大跃进”气氛浓厚。由工人、农民、干部、学生等7个师组成的“首都民兵师”首次出现在受阅队伍中。首次出现了女民兵方队,是新中国阅兵史上的创举。 |

| 1984年10月1日 | 受阅武器装备的科技含量大大提升,全部28种式器中有19种是新装备,有的装备已具有世界先进水平。中国战略导弹部队首次参加阅兵,更是震撼了世界。群众游行队伍中出现“小平您好”横幅。 |

| 1999年10月1日 | 武器装备方面,90%以上都是新装备,且绝大部分都是自行设计和生产的,高科技式器装备已开始成为解放军的主战武器。 |

| 2015年10月1日 | 这是新中国成立以来首次以纪念抗战胜利为主题举行的阅兵;首次邀请外国军队代表参加体系编排装备方队:首次由将军担任领队。 |

| 2019年10月1日 | 听党指挥的政治意蕴十分鲜明;是共和国武装力量全面重塑后的首次整体亮相;是国防和军队建设最新成就的集中体现;是红色基因传承接续的有力体现;首次借助仿真模拟系统,进行三维立体实景模拟展示等。 |

——摘编自共产党员网《经典回顾:新中国14次国庆大阅兵》等

从材料中提取两个或两个以上信息,拟定一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,表达清晰。)

材料

| 项目 | 时期 | 西方史学特点 |

| 第一次 | 公元前5世纪 | 史学“是人类历史的叙述,是人的事迹、人的目的、人的成功与失败的历史”,“希腊人虽不是记录人类历史的第一人,却是批判史实的第一人” |

| 第二次 | 5世纪前后 | “历史不是归结于人的主观能动性,而是归之于早已命定的上帝的安排” |

| 第三次 | 15世纪 | “史学思想又一次把人放在它的画面的中心地位” |

| 第四次 | 19世纪至20世纪 | “史料至上”“如实直书”构成客观主义和实证主义史学的主要特点。马克思主义唯物史观中的阶级斗争学说逐渐形成 |

| 第五次 | 20世纪50年代前后 | 有别于传统史学眼光,“从整体上研究人类历史”。“跳出欧洲,跳出西方,将视线投射到所有的地区与所有的时代” |

——摘编自张广智《西方史学通史》(第一卷)

针对部分或全部材料,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)材料 爱国主义的简义就是忠诚的热爱自己的祖国,即在遭到外族的压迫与侵略时从言论和行动.上进行坚决的抵制,积极捍卫国家民族的利益。但是,近代中国与近代以前的处境相比发生了根本变化,近代的入侵者与以往的入侵者大不相同了,它们是资本主义对封建中国的侵略,是生产技术发达国家对生产落后国家的进攻,同它们的战争,不只是单一的军事战争,它还赖于经济战争。为了战胜它们,就有个向它们学习一向敌人学习的严峻任务。林则徐的开眼看世界,魏源提出的“师夷长技以制夷”,之所以给后继者有较大启迪,因为它是时代脉搏的跳动,林则徐之所以成为杰出的爱国主义者,杰出的地方就在此。历史的脚步,告诉近代中国的爱国主义者,在抵抗外国侵略的这一基本要求下,必须有了解世界、学习西方的眼光和心思,把外国的好东西作为改造中国的借鉴。

——摘编自陈旭麓《近代史思辨录》

根据材料并结合所学中国近代史知识围绕“近代中国思想解放与爱国”自拟一个论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,史论结合。)

材料 英国批评家斯图尔特·霍尔曾经在四个层面上对“现代性”的内涵进行了界定:政治层面——世俗政体与现代民族国家的确立;经济层面——市场经济以及私有制基础上的资本积累;社会层面——劳动与性别分工体系的形成;文化层面——宗教的衰落以及世俗物质文化的兴起,尤其是个人主义与工具理性的文化取向。

——摘编自(英)布洛克《西方人文主义传统》

结合材料与所学世界史的相关知识,围绕“现代性”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据,逻辑严密)

下表为陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》一书目录节选

第四章 炮口下的震撼

第五章 天国的悲喜剧

第六章 十二年之后

第七章 近代化的一小步

第八章 城乡社会在演变

第九章 日本冲来了

第十章 变与不变的哲学

第十一章 庚子与辛丑

第十二章 欧风美雨驰而东

第十三章 假维新中的真改革

第十四章 “中等社会”

第十五章 变革中的两大动力

第十六章 民变与革命

第十七章 “揖美追欧,旧帮新造”

第十八章 山重水复

第十九章 新文化运动

第二十章 历史的选择

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

结合中国近代史知识,指出上述目录中所反映出的一条近代中国历史发展的特征,并加以阐释。(要求:概括出历史发展的特征,对历史发展特征的概述和评价要准确全面)

材料 从中华文明的特性来看,中华文明虽然源头各异,但都起源于农耕文明。由于对待的生产对象很快从动物转向了植物,所以中华文明从骨子里少了一丝血腥,多了一份宽容,很少有文明霸权意识和侵略特性,中华文明无论是儒、道、释都不专横,都以宽容为特性,提倡“和而不同”。即使在把道家奉为正统,以老子为虚拟祖先的唐朝,儒家和佛教的发展也是迅速的。在中国现实中,往往一座山上既有道观,又有寺庙,还有孔庙,而且个个香火旺盛,无不干扰,而考古发掘中出土的许多文物经常具有两种甚至三种文化的特征:正是中华文明这种宽容的特性,使得它在对待外来文明时不会极度排斥,而是可以慢慢接受,与之共同相处。

——摘编自《中华文明的特点和原因小论》

提取材料中的信息,自拟一个论题,并结合所学知识进行阐释。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)

材料 传统社会体制下,士人居于中国四民社会之首。科举制度停废,意味着其原有流动渠道不再畅通,从而分流到新式政治、经济、军事、教育部门。除进入政府体制内部外,还有相当多数的士人选择创办实业,或者投身新军担任官佐,再或者转向新学领域充当教职、襄办学务。

——摘编自张昭军《科举制度改废与清末十年士人阶层的分流》

从材料中提取信息,围绕“士人的分化流动”自拟一个论题,并结合中国近代史的有关知识加以阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合)